本文上中下,本篇为上,创业失败后,尝试提笔超过 5 次,每次都往事历历在目,而心中丘壑难平,直到 2018 年春节,才动笔写下上篇的一半文字,能不能写下去不知道,但思路上是打算写 3 篇:

上篇:创业将死的最后几个月怎么过?

下篇:带团队进入新创业公司怎么做?

三篇都以问开题,尽量客观还原事实主观还原情绪,大家走我老路时可以来咨询我(WX: codingdream)。

创业时我的背景

我曾是一名阿里妈妈前端开发工程师(阿里妈妈是阿里巴巴旗下数字营销中台,负责全网推广以流量变现,是阿里最赚钱的子公司之一),2010 年 - 2014 年长期 Base 广告线,为集团输出营(Guang)销(Gao)创意,当时我有一个很引以自豪的老板 @小格鸡(alpa)。

作为前端开发工程师,又从事广告营销(推广、流量、转化、分成)领域,随着对用户分层、交互手段、渠道价值的了解,而且自己也逐步有能力动手开发一个独立网站,骨子里也充满着不安分,开始按耐不住性子要出来看看。恰好业余时间有帮客户做的美国留学租房网站拿到了 30 多万美元天使投资,受创始人诚心邀请,便以技术合伙人身份加入公司,成为二号员工。

第一次经历股份危机

加入之前,我特意做了一件事,就是咨询,我整理了自己的工作经历和该项目的商业模式,和此项目中我的贡献,从微博/微信公众号后台咨询了各位大佬(池建强、冯大辉、四海邮创始人 Joey Yin 等好几个前辈,大部分都给了我具体的回复),最后综合他们的建议,从 12%~25% 的这个区间中选择股份占比比较适合我这种情况,我最终选择 15% 的心理预期与创始人协商。

协商结果:创始人不同意 15% 的比例,最多只给 12%,但是第一期先给 9%,剩下的先放到股权池里,以后等到我证明自己的能力了,再给额外的 3% 或者更多,我接受了这个结果,9% + 3%(可能会拿到的),此时是 2014 年 3 月,开始签各种英文协议书,母公司设立在美国,创始人外加我们两个合伙人(技术合伙人、销售合伙人 - 三号员工)把公司注册到了开曼群岛。

实际结果:到 2015 年 3 月,销售合伙人回国,我们俩负责在国内注册分公司,注册时候看到股东的工商文件上,我的股份实际是 4.87%,而他的股份也几乎减半,创始人解释说,当初股份计算时候,没考虑多个股东进入后稀释的这么厉害,应该是 7% 多而不是 9%,同时由于其他股东不同意给一个技术合伙人这么高的股份,所以相应的比例也就往下调,是她力挽狂澜反复游说才给我保留到这么多。

销售合伙人当时住在我家,立马就说不干了,后来我们分别与创始人沟通后,我还苦口婆心劝说销售合伙人留下,我做项目已经有了感情,也对这个模式的前景深信不疑,觉得自己可以接受这次危机,销售合伙人虽然从感情上很难接受,但是对于项目的热情也还在,于是我俩选择继续相信,与创始人进行和解继续创业,同时也明确表示,希望以后有了决定,做了执行需要及时与我俩同步,同时重新调整股份比例,把承诺的都兑现掉,不过截止到 2017 年 6 月,整家公司散伙的时候,在实质的控股比例中,我和销售合伙人依然是之前 4.87% 的比例,不是 7%,更不是 9%,更别提 12%。

现在回头去看,2015 年 3 月,当销售合伙人说退出不干的时候,其实是我俩最佳的止损时机也是退出时机,沉没成本此时尚不算高,但是我俩都没有选择离开,而是选择继续同舟共济,我觉得这既对也错,对的是我们对于创业这件事情的认可以及面临信任危机时的坚持,错的是我们面临信任危机时候不去追根刨底,没有彻底弄清楚股份缩水的真正原因,以及纸面甚至口头约定股份比例调整回来的确定时机和确定日期,就决定继续凭一腔热情把质疑一笔勾销,继续创业,碍于面子也好,冲动相信也罢,这种含糊的处理可能会为以后的团队分裂埋下地雷。

创业开始前的建议

创业团队九十九死一生,实事求是客观公正无论多难,都要秉持,尤其对于合伙人,欺瞒行为是生死线高压线,不可碰,合伙人之间必须足够坦白和透明。

工程师无论以什么身份加入非常早期的初创团队,要先看人,再看事,聊工资股份不能含糊,不能模糊,不能害羞,可以做让步妥协但不能将就迁就,如果一开始就发现触及底线问题的迹象就要立刻果断止损,人生很长青春很短,不要冲动上船。

失败原因和真正原因

从 2017 年 1 月开始,分公司账面上已经没多少钱了,母公司账面还有钱,但此时并购并没有成功,签署的法律协议母公司统统翻脸不认,我做的最坏的打算是,自己拿 0 工资,同时做外包赚钱养团队,那么公司走到这一步,究竟发生了什么?

2014 年冬天到 2015 年夏,国内 O2O 市场火热融资成功率高,创始人忙着在海外聊投资机构而不屑于(此用语较为主观,因为我对后面理由很不认同)回国聊热钱,理由是一开始拿的就是美元天使,接下来最好还是美元。但在海外也始终拿不到钱,导致账面上的钱越来越少一分掰成两半花,人才也吸引不来,陷入 没钱招人-没人做擅长的事-拿不到更好的市场结果-打动不了投资人掏钱-继续没钱 这样的怪圈中,直到 2015 年挺不住了,创始人回国聊了一大圈,说现在资本寒冬钱确实不好拿了。不得已从 2015 年底开始接触国内一些传统留学机构,初步敲定几家有意向的,以投资收购或者并购的形式进行合作,我认为其中一家(互联网基因比较强),大家都是互联网出身互相容易理解合作成本小,关键是直接给钱,创始人认为应该选择另外一个传统大腿抱,理由是大腿可以给流量且业务对象(目标人群)是同一拨,而且大腿快上市(事实是 4 年过去,根本没上市迹象),应该趁机抱上,于是选择抱上,以并购的方式全团队 All in 到一个新的公司中,大家的股权比例重新调整。

进入到这家新公司,从一开始就是不同的语言在沟通(传统的和我们搞互联网的思维方式差异很大),造成很多不必要的误会以及对接难度,合作成本居高不下,但好歹看到确实有流量在逐步变现,大家依然斗志旺盛,直到 2016 年 8 月,此时新公司(也就是母公司)注册好几个月了,我从三方网站始终看不到股东关系工商变更,我们原始团队始终不在新公司的股东名册中,就开始提醒创始人多个心眼多催催看,但创始人一直不往心里去,说我们是一个集体,应该劲往一处使不要瞎想,肯定黄不了,一直断断续续到 2016 年 11 月份,销售合伙人也开始催促创始人加紧监督,弄清楚为什么 1 月份没签协议我们就诚意的为新的母公司做市场拓展和项目开发,5 月份已经全部签完毕股东协议,早就 All in 进来半年多了,网站也早就开发上线了,租金都分公司垫付了几十万了,应该变更的股东名册迟迟不变更,创始人这时候有点慌了,开始拉微信群跟对方股东代表沟通,但每次都是无果而终,不是这个原因就是那个原因,电话录音全部保留了下来,对方确实是毫无诚信,对这种失去契约精神的人所说的话,我根本没有兴趣再想去听第二遍。

后来就一直在对方股东代表的各种荒唐说辞中等啊等扯啊扯,我们这个团队还在傻傻的拼命拿业绩,直到 2017 年 1 月份,此时他们的信号已经很明确了,要踢开我们单干,同时不兑现之前承诺过的,也不承担我们垫付出去的租金,我们才发现,其实这在一开始就是一个局,也有可能是,在公司注册后就慢慢演化成一个局了。

那么在 2017 年 1 月份,我心中已经知道这个项目失败了,但是还心不死做不到理性放弃,原因有二:

一、我沉没成本足够高了,在这个项目中摸爬滚打 3 年了,确实有感情,内心不想放弃,跳不出自己的局限性,看得清结果但看不清局势;

二、杭州分公司几乎都是我一手带进来,招进来培养起来的员工,项目死活我控制不了,但是总要给人家一个交代,而不是不带任何赔偿的裁掉,这个事情我摸摸良心做不来;

所以我想要继续坚持。

最后几个月怎么过

上面啰嗦了一大圈,这才进入到本文的主体,在知道项目必死,团队必散,但还有一点点资金维持的情况下,最后几个月怎么过?

我可以拍拍屁股走人,稍微再包装下自己,无论回去阿里混个 P7 甚至 P8 走保守方案,还是再加入一家创业公司当个技术 TL,还是自己挑一个垂直细分的方向继续创业,哪怕是在家自由职业,出去搞个培训,对我个人而言统统都不难,都会立刻改善我的生活状况以及事业轨迹,实际上 2017 年 4 月份已经拿到了好几个大小厂的口头 Offer,可是我走了,我的员工怎么办?

是,大家都能再找到自己可以接受甚至是理想的工作,但是这个团队已经被我带的彼此之间很信任也很有感情了,以这样的方式收场,太冷清太心酸了,我不能接受,说到底不能割舍的人,首先就是我。

——- 2018 年春节写到这里,写不下去了 ——-

——- 2019 年夏天起心动念,再次捡起笔 ——-

时隔一年半,再回头看 “最后几个月怎么过” 这个命题,心中的答案与当初已有差异,先回顾当初我是怎么过的。

- 第一个截图是 2017-2-14 发的,找到了最早最早 2013-5-21 当时协调项目进度的邮件

- 第二个截图是 2017-3-28 发的,当时还在全力冲刺项目的一个新版本,庆祝刚刚上线

- 第三个截图是 2017-5-18 发的,资金链已经断掉,要找外包项目给小伙伴争取过渡期

人生的旅程就是这样苦涩又嘲弄,项目开始的时候,是 2013 年 5 月,项目结束的时候,是 2017 年 5 月,整整 4 年,从做外包开始,以找新外包结束。

此时团队一共 6 个人(带我 3 个前端,1 个设计师,1 个财务,1 个运营),当时设想的方案是运营打理团队的一个过度业务,财务兼职支持,剩下 4 个人去做外面的项目来做过度,那么这最后的几个月找到外包没有,答案是外包/兼职/全职/驻场等的项目达成意向有不少,但最终正式合作的都没有,我挑几个给大家看下当时谈的进度:

| 项目名称 | 沟通时间 | 我方期望 | 对方期望 | 终止/停滞原因 |

|---|---|---|---|---|

| 旅游平台开发 | 2 人日 | 40 天开发出来平台网站,项目共 7 万 | 同意我方,但打款节点希望延到项目后 | 打款节点未达成共识 |

| 视频剪辑平台开发 | 1 人日 | 40 天开发完毕,项目共 12 万 | 同意我方 | 对方认为业务复杂度较高,放弃开发 |

| 医疗微信号开发 | 1.5 人日 | 2 个工程师+UI,月结 6.5 万 | 团队打包进入,所有人工资不变,直接给股权 | 我方认为项目前景不明朗 |

| 微信商城开发 | 1.5 人日 | 爬虫代码+微信商城 50 天开发,共 12 万 | 8 万或更少 | 期望值有落差双方均无法接受 |

| 旅游 App 开发 | 2 人日 | 月结 7 万,2 工程师+UI 每周全职 3 天 | 团队打包进入,工资不变,直接给股份+期权 | 我方认为项目前景不明朗 |

| 外卖配送平台 | 1 人日 | 月结 5 万,2 个工程师每周全职 3 天 | 团队打包进入,工资下调,直接给期权 | 期望值有落差双方均无法接受 |

| 代购电子商务网站 | 0.5 人日 | 月结 8 万,30 天开发完毕,之后长期维护 | 以合伙人和股东加入 | 有第三方团队在支持,有合同续接和交接风险 |

| 美国租房微信平台 | 0.5 人日 | 月结 7 万,稳定支持开 | 全职加入 | 办公地点方案未达成共识 |

| 虚拟币交易平台 | 1 人日 | 月结 8 万,稳定支持开发 | 月结 5 万 | 期望值有落差双方均无法接受 |

| 校园兼职平台 | 0.5 人日 | 以项目制进入先磨合,月结 | 打包全职加入,期权加股份 | 我方认为项目前景不明朗 |

上面主要是 5 月份开始接触的一些项目,之后还有更多,但基本都被我回绝了,他们都有一些共同点: 对技术团队的认知比较粗浅,预算往往很有限,对产品的理解和客户的了解比较少,项目的前景很多不够明朗,但从回报上面,也确实有一些不错的 offer,也偶有不错的项目,但是与杭州小分队整体利益不匹配,差不多一个月时间试下来,决定自 6 月份起,不再花大精力接客谈单,只考虑自主创业,同时潜心钻研技术让小伙伴们保持成长,当然外面的机会还是在保持一定关注,毕竟自主创业风险是很高的,从 6 月份起我就需要自费来养这个团队,然后摸创业新方向。

再总结下当时的思考逻辑,就是争取团队不马上解散,用剩余的时间寻找一些优质项目赚钱让所有人都能在三五个月内过渡过来,各自再找到心仪的工作,或者是在这三五个月内,找到了其他的小团队创业的机会和可能性,但说实在话,优质的赚钱项目怎么会那么好找,而实际上团队的同学我也带了一段时间了,他们找新工作也并不难找,至于我也是如此,所以这样过渡性的做法虽然是得到了所有人的认同,但本质上还是我的感情在试图团聚大家,或者说一定程度上 “绑架” 了大家。

不过无论我如何不情不愿,当时的现状是在我 0 工资,在没有找到优质项目的前提下,我自费来养整个团队,最多也只能撑到 7 月 31 日,也就是从 5 月份开始,只有 1 个月的时间找优质机会,没找到的话,就要自费接下来的 2 个月去搏出新机会并且能盈利活下来,如果没搏出来,还是要面临解散,实际上到了 6 月份已经预判到靠寻找优质项目这条路基本不现实了,所以决定自行创业,无论小伙伴后面是不是一个个的都慢慢离开了,至少给大家争取到一两个月的过渡时间,至于我自己,我当时是决定继续创业下去,当时想好的创业方向是内容导购型的装修自媒体。

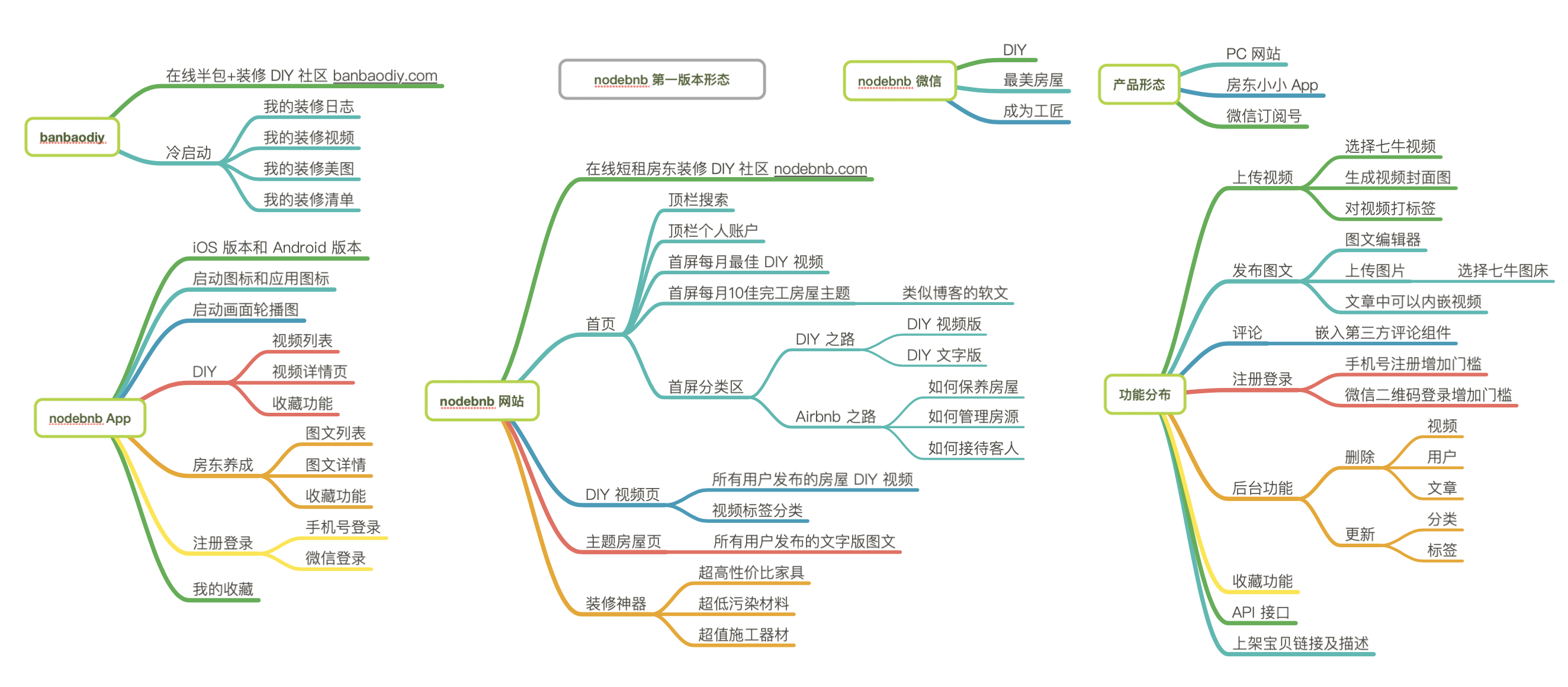

最开始还绘了个脑图,连域名都注册好了:

显然这只是个想法,距离真正能养活团队还差十万八千里,盈利模式也根本没去想,属于是最原始的 idea 阶段。

此时,也受到一个朋友的举荐,跟宋小菜这家公司开始有了初步接触,接触下来,感觉还不错,那么是继续拉团队创业,还是打包进一家小公司,还是让大家陆续过度找好工作,我回去阿里这样的公司回炉重造呢,关于这一段历程的思考,发生在 1 个月的长度里,我们下一次再来聊聊。

:::info Scott 近两年无论是面试还是线下线上的技术分享,遇到许许多多前端同学,由于团队原因,个人原因,职业成长,技术方向,甚至家庭等等原因,在理想国与现实之间,在放弃与坚守之间,摇摆不停,心酸硬扛,大家可以找我聊聊南聊聊北,对工程师的宿命有更多的了解,有更多的看见与听见,Scott 微信: codingdream,也可以来关注 Scott 语雀跟进最新动态,本文未经许可不许转载,获得许可请联系 Scott,否则在公众号上直接转载,尤其是裁剪内容后转载,我都会直接进行投诉处理。 :::

创业维艰,送个稻谷鼓励下可好? 👇