- 引 言

- 1 范围

- 2 规范性引用文件

- 3 术语、定义和缩略语

- 3.1 术语和定义

- 1.1.1 智能网联公交 intelligent and connected bus

- 1.1.2 车载控制单元 on-board connected control unit

- 1.1.3 智能调度机 intelligent scheduling machine

- 1.1.4 车载边缘计算单元 on-board edge computing unit

- 1.1.5 车载网联通信单元 on-board connected communication unit

- 1.1.6 车载感知设备 on-board sensing equipment

- 1.1.7 客流统计设备 passenger flow statistics equipment

- 1.1.8 人机交互 human machine interaction

- 1.1.9 车内显示终端 in-car display terminal

- 1.1.10 车尾屏 rear screen

- 1.1.11 路侧感知设备 roadside sensing equipment

- 1.1.12 路侧网联通讯单元 roadside network communication unit

- 1.1.13 路侧计算单元 roadside computing unit

- 1.1.14 路侧单元 road side unit

- 1.1.15 智能信号机 smart signal machine

- 1.1.16 智慧站台 smart platform

- 1.1.17 智能显示站牌 intelligent display stop board

- 1.1.18 车路协同系统 vehicle infrastructure cooperation system

- 1.1.19 智能网联云控平台 intelligent and connected cloud control platform

- 1.1.20 V2X server边缘云 V2X server edge cloud

- 1.1.21 网联数据中心 connected date centrer center

- 1.1.22 网联运营管理中心 connected operation management center

- 1.1.23 智慧公交系统 smart bus system

- 1.1.24 车联网终端安全认证 V2X terminal CA

- 1.1.25 车联网终端安全防护 V2X terminal safety protection

- 1.1.26 云安全防护 cloud security protection

- 1.1.27 系统对接 system connection

- 3.2 符号和缩略语

- 3.1 术语和定义

- 4 技术规范架构

- 5 总体技术要求

智能网联公交车路云一体化系统技术规范 第1部分:总体技术要求

引 言

随着新基建政策要求和信息技术的发展,着力发展公共交通,提高公交车的准点率和服务水平是引导市民绿色出行、缓解城市拥堵的重要措。当前全国各地均将公交智能化、智能网联作为公交系统提质升级的重要方向。为促进湖南省智能网联公交的快速发展、规范湖南省各地区智能网联公交车路云一体化系统的基本功能、系统构成和物理架构,保障各地智能网联公交的协调统一以及数据共享,特制定本标准。

DB43/T XXX-XXXX《智能网联公交车路云一体化系统技术规范》,拟由六个部分组成:

——第1部分:总体技术要求。目的在于于从车端、路端、云端、站台端、网端、接口端、信息安全对智能网联公交车路云一体化系统提出通用性的总体要求,并明确功能要求、系统构成要求和物理架构要求。

——第2部分:智能网联公交车端系统。目的在于对车端安装的计算单元、通讯单元、感知设备、监控设备、人机交互、定位设备提出具体功能和技术规范要求。

——第3部分:智能网联路侧系统。目的在于对用于支持车联网智能网联路端基础设施设备提出功能和技术规范要求。

——第4部分:智能网联云控平台。目的在于明确智能网联数据管理平台和运营管理平台的建设技术规范要求,完善支持车联网发展的建设规范、安全防护和运维管理三大保障体系,实现智能网联测试监管、数据孪生、智慧出行和产业生态四类应用。

——第5部分:智慧站台系统。目的在于对智慧公交站台的智能化建设、信息管理、智慧调度、数据共享、出行服务等功能和技术规范提出要求。

——第6部分:车路云安全系统。目的在于从信息安全层,对整个智能网联公交车路云一体化的物理、通信、计算、边界、管理、认证等方面的设备、数据、通讯、安全提出技术规范要求。

本标准中的主要技术指标参照GB/T 31024、GB 4943、GB/T 26766-2019、GB/T 35658-2017、YD/T 3400-2018、T/CSAE 101-2018、CJJ/T 119-2008 、工信部联装〔2018〕66号、工信部联科〔2018〕109号的相关要求,并结合湖南省智能网联公交车、开放道路智能化改建、智能网联云控平项目的实际建设和实际运营而制定。

1 范围

本标准明确了智能网联公交车路云一体化系统功能、架构、建设、管理的总体技术要求,并规定了智能网联公交车路云一体化系统中组成功能要求、系统架构、物理设备、信息安全等元素的基础性要求。

本标准适用于新建、改造智能网联公交车端、路端、云端、站台端、网端、接口端、信息安全等系统项目的设计、建设和管理,其他与公交智慧化设计、建设、运营、集成、设备和管理的相关单位可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容对于本文件的应用是必不可少的。其中,注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

B/T 31024.1-2014 《合作式智能运输系统 专用短程通信 第1部分:总体技术要求》

GB/T 31024.3-2019 《合作式智能运输系统 专用短程通信 第3部分:网络层和应用层规范》

GA/T 1390.2-2017 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 第2部分:云计算安全扩展要求》

GB/T 31024.1-2014 《合作式智能运输系统 专用短程通信 第 1 部分:总体技术要求》

GB/T 31024.2-2014 《合作式智能运输系统 专用短程通信 第 2 部分:媒体访问控制层和物理层规范》

GB/T 31024.3-2019 《合作式智能运输系统 专用短程通信 第 3 部分:网络层和应用层规范》

GB/T 31024.4-2014 《合作式智能运输系统 专用短程通信 第 4 部分:设备应用层规范》

GB 4943-2011 《信息技术设备的安全》、GB 4943.1-2011 《信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求》

GB/T 18655-2010 《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法》

GB/T 19951-2019 《道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法》

GB/T 21437.2-2012 《道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第 2 部分:沿电源线的电瞬态传导》

GB/T 21437.3-2012 《道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第 3 部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射》

GB/T 28046.2-2011 《道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2部分:电气负荷》

GB/T 28046.3-2011 《道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 3部分:机械负荷》

GB/T 28046.4-2011 《道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 4部分:气候负荷》

GB/T 33014.4-2016 《道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 4 部分:大电流注入(BCI)法》

GB/T31455.1-2015 《快速公交(BRT)智能系统第1部分:总体技术要求》

CICV2021 《智能网联汽车信息物理系统参考架构2.0》

GB/T 20609-2006 《交通信息采集 微波交通流检测器》

GA/T 1743-2020 《道路交通信号控制机信息发布接口规范》

GA/T 527.1-2015 《道路交通信号控制方式 第1部分:通用技术条件》

GA/T 833-2009 《机动车号牌图像自动识别技术规范》

GA/T 497-2016 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》

GA/T 496-2014 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》

GA/T 995-2012 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》

GAT 832-2014 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》

GA/T 994-2012 《道路通行状态信息发布规范》

CJJ37-2012 《城市道路工程设计规范》

GB 50174-2017 《数据中心设计规范》

GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》

GB/T 9385-2008 《计算机软件需求规格说明规范》

GB/T 11457-2006 《信息技术软件工程术语》

GB/T 13923-2006 《基础地理信息要素分类与代码》

GB/T 26766-2019 《城市公共汽电车车载智能终端》

GB/T 20281-2020 《信息安全技术 防火墙技术要求和测试评价方法》

GB/T 20282-2006 《信息安全技术 信息系统安全工程管理要求》

GB/T 22239-2019 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

GB/T 25070-2019 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》

GB/T 36326-2018 《信息技术 云计算 云服务运营通用要求》

JT/T 1160-2017 《交通运输卫星导航增强应用系统》

GB/T 35658-2017 《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求》

JT/T808-2019 《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》

JT/T1078-2016 《道路运输车辆卫星定位系统视频通信协议》

JT/T 1078-2016 《道路运输车辆卫星定位系统车载视频通信协议》

JT/T 808-2013 《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端通讯协议技术规范》

JT/T 1078-2016 《道路运输车辆卫星定位系统视频通信协议》

YD/T 3400-2018 《基于LTE的车联网无线通信技术总体技术要求》

YD/T 3340-2018 《基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求》

YD/T 3593-2019 《基于LTE的车联网无线通信技术 核心网设备技术要求》

YD/T 3592-2019 《基于LTE的车联网无线通信技术 基站设备技术要求》

YD/T 3629-2020 《基于LTE的车联网无线通信技术 基站设备测试方法》

YD/T 3755-2020 《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》

YD/T 3629-2020 《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备测试方法》

YD/T 3756-2020 《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求》

T/CSAE 53-2017 《合作式智能运输系统 车用通信系统应用层及应用数据交互标准》

YD/T 3709-2020 《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》

YD/T 2583.14-2013 《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第14 部分:LTE 用户设备及其辅助设备》

GB/T 19484.1-2013《800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法第 1 部分:用户设备及其辅助设备》

YD/T 1592.1-2012 2GHz 《TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第 1 部分:用户设备及其辅助设备》

YD/T 1595.1-2012 《2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第 1 部分 用户设备及其辅助设备》

T/CSAE 53-2020 《合作式智能运输系统 车用通信系统 应用层及应用数据交互标准(第一阶段)》

T/CSAE 157-2020 《合作式智能运输系统 车用通信系统应用层及应用数据交互标准(第二阶段)》

T/CSAE 101-2018 《智能网联汽车车载端信息安全技术要求》

T/ITS 0110-2020 《基于LTE的车联网无线通信技术直接通信系统技术要求》

T/CSAE 100-2018 《车联网数据采集要求》

YD/T 3957-2021 《基于LTE的车联网无线通信技术 安全证书管理系统技术要求》

CJJ/T 119-2008 《城市公共交通工程术语标准》

GB/T 39263-2020 《道路车辆 先进驾驶辅助系统(ADAS) 术语及定义》

GB/T 20608-2006 《智能运输系统自适应巡航控制系统性能要求与检测方法》

GBT 26773-2011(ISO 17361-2007)《智能运输系统车道偏离报警系统性能要求与检测方法》

JT/T 883-2014 《营运车辆行驶危险预警系统技术要求和试验方法》

JT/T 1242-2019 《营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程》

GB/T 26771-2011 《微波交通流检测器的设置》

GB/T 25056 《信息安全技术 证书认证系统密码及其相关安全技术规范》

T/ITS 0117 《合作式智能运输系统 RSU与中心子系统间数据接口规范》

GB/T 31455.4 《快速公交(BRT)智能系统 第4部分 场站站台控制系统及外围设备技术要求》

GB/T 20518 《信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式》

工信部联装〔2018〕66号《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,工业和信息化部、公安部、交通运输部

工信部联科(2018)109号 《国家车联网产业标准体系建设指南》(总体要求)

交办运[2018]115 号《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范》

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

CJJ/T 119-2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了CJJ/T 119-2008中的某些术语和定义。

1.1.1 智能网联公交 intelligent and connected bus

相较于传统公交,智能网联公交是指搭载先进的车载计算单元、感知设备、监控设备、网联通讯、定位设备等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与 X(人、车、路、云端等)智能信息交换、共享,具备复杂环境感知、信息数据交互、车云协同调度等功能,可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶,并最终可向替代人来操作的新一代公交演进。

1.1.2 车载控制单元 on-board connected control unit

安装在通过与车载设备互联互通,采集车辆运行的数据,从而与智能网联云控平台进行信息互传,并具备定位、自动报站功能等功能,是智能网联公交系统的基础支撑部分。

1.1.3 智能调度机 intelligent scheduling machine

用于智能网联公交车的调度业务,实现智能网联公交数字化调度运营管理,提高公交车的服务水平。

1.1.4 车载边缘计算单元 on-board edge computing unit

安装在公交车上,主要进行车载感知融合计算,并将融合计算的结果发送给车载控制单元。

1.1.5 车载网联通信单元 on-board connected communication unit

1.1.6 车载感知设备 on-board sensing equipment

1.1.7 客流统计设备 passenger flow statistics equipment

1.1.8 人机交互 human machine interaction

安装在公交上,向公交车驾驶员实时车辆位置、速度、红绿灯等信息的设备。

1.1.9 车内显示终端 in-car display terminal

在车载智能终端的控制下,向车内乘客显示的本车运行状态的设备。

1.1.10 车尾屏 rear screen

1.1.11 路侧感知设备 roadside sensing equipment

1.1.12 路侧网联通讯单元 roadside network communication unit

1.1.13 路侧计算单元 roadside computing unit

安装在道路旁,主要进行路侧感知融合计算,并将融合计算的结果发送给路侧网联通信单元的设备。

1.1.14 路侧单元 road side unit

1.1.15 智能信号机 smart signal machine

用于道路交叉口交通信号控制与管理的设备,可与智能网联云控平台、车载智能终端实现信息交互,从而实现区域管控、交通优化等功能。

1.1.16 智慧站台 smart platform

充分利用物联网、云计算、移动互联网等新兴技术,为候车乘客提供一个安全、舒适、便利的公交站台。

1.1.17 智能显示站牌 intelligent display stop board

在公交车行驶中,向站台候车乘客显示本线路来车方向运营车辆的动态信息和静态信息的设备。动态信息主要包括运营车辆的动态位置、预计达到时间、天气/热点新闻信息、广告等。

1.1.18 车路协同系统 vehicle infrastructure cooperation system

采用先进的无线通信和新一代互联网等技术,全方位实施车车、车路动态实施信息交互,并在全时空动态交通信息采集与融合的基础上,开展车辆主动安全控制和道路协同管理,实现人车路的有效协同的道路交通系统。

1.1.19 智能网联云控平台 intelligent and connected cloud control platform

智能网联云控平台是为智能网联公交、乘客、运营机构和监管机构提供车辆基础数据、车辆运营数据、道路交通环境、交通安全管理等信息数据,具有数据存储、数据运维、大数据分析计算、信息安全等基础服务机制,支持智能网联公交实际应用需求的运营监管基础性支撑平台。

1.1.20 V2X server边缘云 V2X server edge cloud

分布在网络边缘侧,提供实时数处理、分析决策的小规模云数据中心。

1.1.21 网联数据中心 connected date centrer center

是存储、分析和管理通过车端、路端、云端反馈的数据的数据中心,并将有效数据提供给交通参与者,提供数据服务,体现数据价值。。

1.1.22 网联运营管理中心 connected operation management center

是网联安全保障中心,通过对车路云的信息安全、身份认证和运维管理实施统一安全保护,构建智能网联安全环境。

1.1.23 智慧公交系统 smart bus system

通过运用卫星定位技术、无线通信技术、地理信息系统技术等技术,结合公交企业车辆、线路的运行特点,建设公交可视化运行监控、规范化营运调度,从而实现公交数字化营运调度。

1.1.24 车联网终端安全认证 V2X terminal CA

通过对车联网涉及的终端设备提供数字证书的申请、审核、签发、查询,是一种确保车辆智能终端所传输数据和控制信号的保密性、完整性和可用性的方式。

1.1.25 车联网终端安全防护 V2X terminal safety protection

是保障智能网联终端设备硬件、信息、系统等安全的一种防护措施。

1.1.26 云安全防护 cloud security protection

是指基于车联网实施过程中应用的安全软件,硬件,用户,机构,安全云平台的总称,是车联网信息安全防护的一种方式。

1.1.27 系统对接 system connection

3.2 符号和缩略语

以下符号和缩略语适用于本文件。

V2X 车载单元与其他设备通讯(Vehicle to Everything)

ADAS 高级辅助驾驶系统(Advanced Driving Assistance System)

DMS 驾驶员监控系统(Driver monitoring system)

ITS 智能化道路交通系统(Intelligent Transport System)

V2X 车辆网(Vehicle to Everything)

C-V2X 蜂窝车联网(Cellular V2X)

OBU 车载通信单元(On-Board Unit)

RSU 路侧通信单元(Road Side Unit)

4G 第4代移动通信技术(The 4rd Generation Telecommunication)

5G 第5代移动通信技术(The 5rd Generation Telecommunication)

NB-IoT 窄带物联网(Narrow Band Internet of Things)

HMI 人机交互(Human Machine Interface)

ICB 智能网联公交(Intelligent and Connected Bus)

CCP 云控平台(Cloud control platform)

SaaS 软件及服务(Software as a Service)

C-ITS 中国智能交通产业联盟(China ITS industry Alliance)

ICV 智能网联汽车(Intelligent Connected Vehicle)

RTK 基准站差分定位(Real-time kinematic)

CA 认证中心(Certificate Authority)

4 技术规范架构

4.1 规范架构

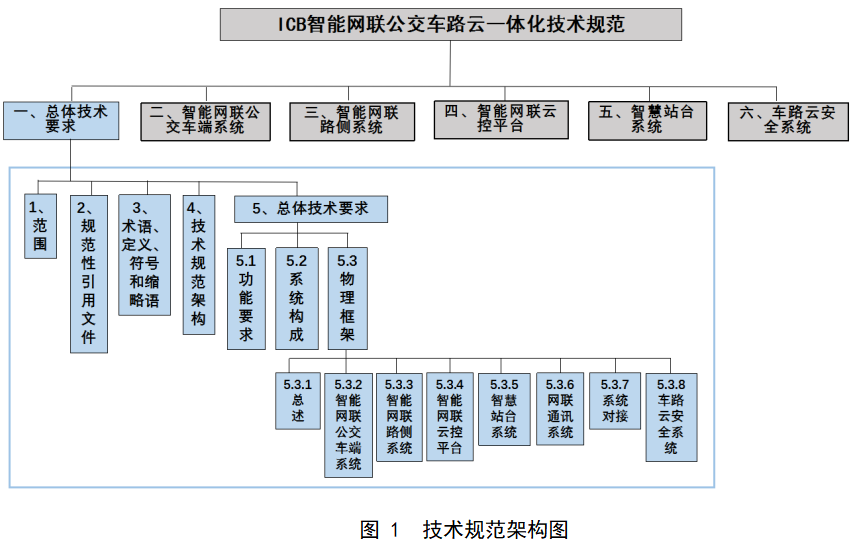

智能网联公交车路云一体化系统技术规范由六方面内容组成,分别是总体技术要求、智能网联公交车端系统、智能网联路侧系统、智能网联云控平台、智慧站台系统、智能网联公交车路云安全系统。其中,总体技术要求是从其他五方面涉及到的车端、路端、云端、站台端、网端、接口端、信息安全对智能网联公交车路云一体化系统提出功能要求、系统构成要求、物理架构要求。见图1。

4.2 适用阶段

按照《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》智能网联汽车技术逻辑结构,智能网联公交技术标准全面支持信息感知、决策控制。本标准现阶段主要适用于智能网联公交车路云一体化信息感知技术和辅助控制技术发展需求。

4.1.1 信息感知阶段

适用于依托车端感知数据、路侧感知数据以及云控平台分析数据,实现车路云协作一体化系统信息全量感知阶段的智能网联公交建设要求,可实现公交调度、公交优先、绿波通行、信息服务等场景。

4.1.2 辅助控制阶段

适用于通过车端感知、路侧数据采集感知和云控平台分析计算,使用车端、路端感知信息,实现辅助驾驶员进行车辆控制;通过分析和融合智能网联公交整条公交线路道路交通状况的信息,可实现公交智能调度、绿波速度建议和绿波驻车时长建议等场景。

5 总体技术要求

5.1 功能要求

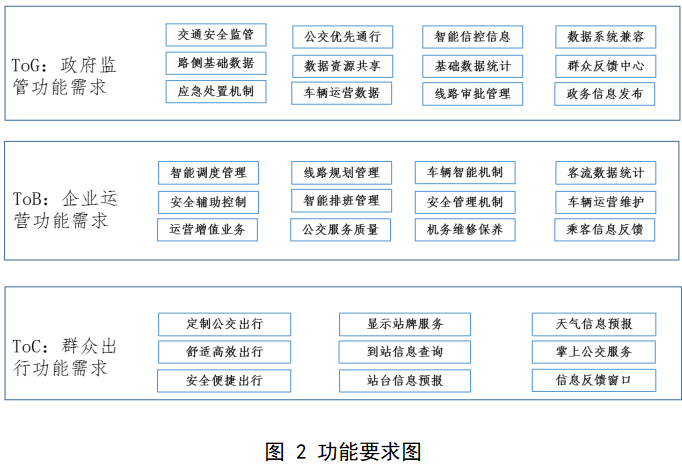

总体技术要求,主要从政府监管、企业运营、公交出行等三方面提出功能要求,见图2。

政府监管功能要求,应包含交通安全监管、路侧基础数据、应急处置机制、公交优先通行、数据资源共享、车辆运营数据、智能信控信息、基础数据统计、线路审批管理、数据系统兼容、群众反馈中心、政务信息发布等。

企业运营功能要求,应包含智能调度管理、安全辅助控制、运营增值业务、线路规划管理、智能排班管理、公交服务质量、车辆智能机制、安全管理机制、机务维修保养、客流数据统计、车辆运营维护、乘客信息反馈等。

公交出行功能要求,应包含定制公交出行、舒适高效出行、安全便捷出行、显示站牌服务、到站信息查询、站台信息预报、天气信息预报、掌上公交服务、信息反馈窗口等。

5.2 系统构成

5.2.1 总述

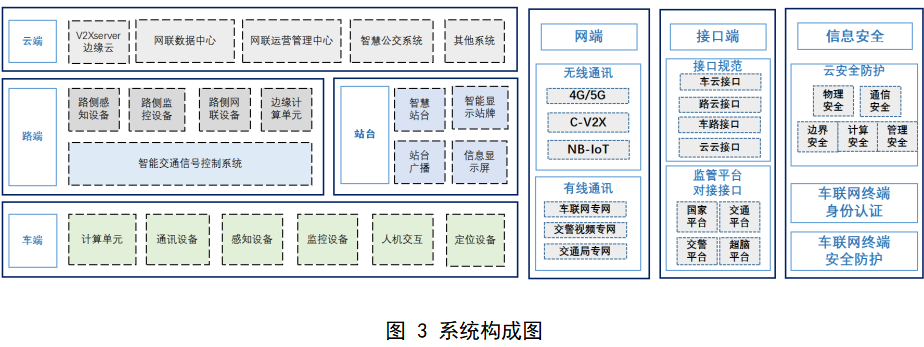

从车端、路端、云端、站台端、网端、接口端、信息安全等内容阐述智能网联公交车路云一体化系统构成,见图3。其中车端、路端、云端、站台端通过网端的无线通信和无线通信实现信息互联和数据交互;通过接口端使内外部系统互通,实现公交优先、信息共享、智能管理、路况信息、红绿灯信息等功能;通过信息安全的云安全防护、车辆网终端身份认证、车联网终端安全防护要求,实现数据交互和安全防护,见图3。

5.3 物理框架

5.3.1 总述

智能网联公交车路云一体化系统在物理架构上划分为五个模块,分别是智能网联云控平台、车路云安全系统、智慧站台系统、智能网联公交车端系统、智能网联路侧系统。

智能网联公交车端系统、智能网联路侧系统和智慧站台系统建设要求,应通过网联通讯单元、路侧通讯单元、无线通讯/有线通讯,将路侧感知设备、图像监控设备、智能信控设备、多融合定位设备、智慧站台设备、信息显示屏、边缘计算单元等设备联通,形成闭环的物理架构;应通过设备信息采集和数据分析,可获取公交车行驶状态信息、交通状态信息、乘客需求信息、路侧感知信息、云控平台监管信息、运营管理信息等,实现数据共享和信息协同,宜提升公交车行驶安全、通行效率、业务增值和服务质量的能力。

5.3.2 智能网联公交车端系统

智能网联公交车端系统,应包含计算单元、通讯单元、感知设备、监控设备、人机交互、定位设备等设备,宜组成一体化终端设备,可实现智能网联公交车智能化和网联化的车辆监管、乘客服务、辅助驾驶、公交优先、信息广播、人机交互、车辆定位等功能。

5.3.2.1 计算单元

计算单元主要是对车端的摄像头、激光雷达等感知设备的数据和路端/云端传输的数据进行结构化处理,宜集成于智能调度机、车载计算单元、高级驾驶辅助系统等设备,实现数据分析和处理功能。

智能网联公交的信息感知阶段车载计算单元设备应具备辅助处理能力。

智能网联公交的辅助控制阶段车载计算单元应具备高级智能处理能力,应包括高级检测、高级辅助控制,技术应符合GB/T 39263-2020、GB/T 20608-2006、GBT 26773-2011(ISO 17361-2007)、JT/T 883-2014、JT/T 1242-2019的规定。

5.3.2.2 通讯单元

通讯单元主要是采用车联网通讯协议进行数据传输。宜将通讯单元集成在车载联网通讯单元内,实现通讯和定位等功能。

信息感知和辅助控制阶段的车载通讯单元设备均应包含车载网联通信单元。

车载网联通讯单元应符合GB/T 31024.1-2014、YD/T 3400-2018、YD/T 3709-2020、YD/T 3756-2020、T/CSAE 53-2017、GB/T 31024.4-2014、T/CSAE 53-2020、T/CSAE 157-2020、T/CSAE 101-2018、T/CSAE 100-201的规定。

5.3.2.3 感知设备

感知设备主要是将环境信息数字化传输给计算单元进行使用,应包含驾驶员状态监控系统、感知雷达、客流统计摄像头、车载监控摄像头等设备。

智能网联公交信息感知阶段的车载感知设备应包含车载监控摄像头。

智能网联公交辅助控制阶段的车载感知设备应包含车载监控摄像头、驾驶员状态监控、客流统计摄像头。

感知设备应符合GB/T 26771-2011、GB/T 26766-2019的规定。

5.3.2.4 监控设备

监控设备主要是通过摄像头监控周围环境,可记录和存储视频、音频数据,宜用于情景事件回溯等。应包括车内监控摄像头、360环视摄像头等设备。

监控设备的技术要求应符合交办运[2018]115 号《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范》、GA/T 497-2016、GB 50052-2009、GB/T 3482-2008的规定。

5.3.2.5 人机交互

人机交互主要是对数据信息进行展示和接受外界反馈信息并给出响应,应用于显示终端、广播设备、司机交互设备和车尾屏等设备,实现信息展示、数据采集功能。

智能网联公交信息感知阶段的车载人机交互设备应包含广播设备、车内乘客屏。

智能网联公交辅助控制阶段的车载人机交互设备均应包含广播设备、车内乘客屏、司机屏和车尾屏。

人机交互设备信息要求应符合XXX、GA/T 994-2012的规定。

5.3.2.6 定位设备

车端定位设备应能实时接收卫星定位信息,并实时上传到智能公交管理系统和云控平台,应采集GPS数据,数据内容包括:经度、纬度、时间、速度、方向、高度。

定位设备的技术要求应符合GB/T 13923-2006、 JT/T 1160-2017、JT/T808-2019、JT/T1078-2016、 GB/T 35658-2017、JT/T 808-2013 的规定。

5.3.3 智能网联路侧系统

智能网联路侧系统,属于路端基础设施设备层,应包含道路上安装路侧感知设备、路侧监控设备、路侧网联通信单元、边缘计算单元等基础设备,可实现道路交通事件感知、交通环境监控、实时通信、数据分析等能力。

5.3.3.1 路侧感知设备

路侧感知设备是智能网联路侧系统的信息输入源,应包含交通事件检测摄像头、微波检测雷达、激光雷达等多种传感器,可实现对路况交通流、交通事件、时空信息的采集和输出。

路侧感知设备的感知精度、视场角、环境适应性、建设布局等特点的技术要求应符合GB/T 26771-2011、GB/T 20609-2006、GA/T 833-2009、GB 50217-2018、GB/T 3482-2008 、GB/T 28046、CJJ37-2012的规定。

5.3.3.2 路侧监控设备

路侧监控设备应包含枪机、球机、热成像摄像机的一种或多种,宜组成前端图像采集设备,通过有线、无线通讯方式与智能网联云控平台系统建立相应的数据链路,实现数据传输。

路侧监控设备的技术要求应符合GA/T 497-2016、 GA/T 496-2014、GA/T 995-2012、 GAT 832-2014、GA/T 833-2009 、GB 50217-2018、交办运[2018]115 号、GB/T 28046、GB/T 33014.4-2016的规定。

5.3.3.3 路侧网联通讯单元

路侧网联通讯单元应具备C-V2X通讯模块、无线通信模块、有线通信、数据处理、场景研判等功能。

应与智能网联云控平台进行数据交互,可向平台上传道路交通环境数据和接受平台下发的管控指令。

应与智能网联公交车端系统进行数据交互,可通过C-V2X通讯模块,向车端网联通讯单元传输环境信息和道路信息,实现为车辆提供全息感知信息的能力。其中,传输信息应包含有道路拥堵信息、天气状态信息、红绿灯状态信息、道路安全等级信息、道路交通监管信息(限速、超速、单行)等等。

通讯模块的技术要求应符合GB 4943-2011、YD/T 3400-2018、YD/T 3593-2019、GB/T 28046、YD/T 3709-2020、T/CSAE 100-2018 的规定。

5.3.3.4 边缘计算单元

边缘计算单元宜采用分布式网络资源模型,应具备低时延、低负载、低带宽的性能,可将在区域范围内采集的场景感知信息进行分析,生成结构化环境数据,宜通过路侧通讯单元传输给车端、路端、云端、站台端系统,实现其他系统的管控任务服务能力。

5.3.3.5 智能交通信号控制系统

智能交通信号控制系统,属于道路基础智能化设施,应通过道路交通信号灯改造,对来自智能网联公交车端系统和智能网联路侧系统的数据进行分析,实现对交通信号进行统一控制,提升交通速率。

信号控制系统应符合 YD/T 3400-2018、GA/T 1743-2020、GA/T 527.1-2015、GA/T 496-2014、GA/T 995-2012的规定。

5.3.4 智能网联云控平台

智能网联云控平台,属于云端管理层,本系统宜包含V2Xserver边缘云、网联数据中心、网联运营管理中心、智慧公交系统、其他系统等。平台宜采用分层架构设计,总体上由车云终端、边缘云、区域云共三层组成,通过部署车端、路端、云端、网端协同式的基础设施体系,有机组成车路协同体系的云控体系系统,宜构成数据链路,实现人车路网云一体化,实现跨品牌、跨车系车辆、跨领域设备、跨平台数据之间的信息协同,实现全路段、全区域的集中式决策与多目标优化控制。

5.3.4.1 V2Xserver边缘云

V2Xserver边缘云,应包含有数据网关、云服务网关、消息队列、实时计算。将通过网关接收到的交通消息放入消息队列,通过实时计算,得出有效数据,宜通过V2X通讯单元与车端、路端完成数据交互。

网关应符合YD/T 3593-2019的规定。

消息队列应符合T/CSAE 53-2017的规定。

5.3.4.2 网联数据中心

网联数据中心,应具有对数据进行采集汇聚、融合处理、共享交互、质量管理的功能。

网联数据中心应符合GB 4943-2011、GB 50174-2017的规定。

5.3.4.3 网联运营管理中心

网联安全保障中心应包含云安全防护系统、终端身份认证系统、云运维管理系统,实现对交通数据、交通参与者信息、智能通讯设备等的安全保护。

云安全防护系统应符合GB 4943-2011、 GB 50055-2011、 GB/T 20281-2020、 GA/T 1390.2-2017 、GB/T 22239-2019 、 GB/T 25070-2019、GB/T 36326-2018、 GB/T 20988-2007 、(34) GB/T 20282-2006的规定。

终端身份认证系统应符合YD/T 3957-2021的规定。

云运维管理系统应符合GB/T 20272-2019的规定。

5.3.4.4 智慧公交系统

智慧公交系统,属于云端管理层,本系统宜包含SaaS云服务平台、智慧运营系统、智慧调度系统、主动安全监控系统、智慧管理系统、运营决策分析系统、移动终端系统等,实现批量公交车路的交通数据分析、主动安全监控、车辆运营调度等功能。

SaaS云服务平台应符合具体SaaS平台技术要求GA/T 994-2012、GB/T 8567-2006、GB/T 9385-2008、GB/T 11457-2006 、GB/T 36326-2018的规定。

智能主动安全监控系统应符合GA/T 995-2012的规定。

5.3.4.5 其他系统

主要是支持系统服务业务功能系统拓展,如智慧站台信息管理系统、智慧出行应用终端、IC卡收费系统等。

5.3.5 智慧站台系统

智慧站台系统,属于道路基础设施设备层,宜通过对站台智能化改造,接受智能网联公交车终端系统的信息反馈,实现对车辆行程信息和站场调度进行统一发布和管理。

智慧站台系统应包括智能显示站牌、视频监控、公交卡互联网充值机,宜包括广播话筒、音频功率放大器、液晶显示屏、自主查询等设备。

智慧站台系统的技术要求应符合GB 4943-2011、GB 50052-2009、GB 50055-2011、GA/T 994-2012、GB/T 3482-2008、YD/T 3400-2018、GB/T31455.1-2015、GB/T 31455.4的规定。

5.3.6 网联通讯系统

5.3.6.1 有线通讯

在车端、路端、云端的设备之间,应通过4G/5G、C-V2X等技术方式进行可靠的传输数据、音频、视频信息。

车端内通讯网络应符合 YD/T 3629-2020、YD/T 3755-2020、YD/T 3629-2020、YD/T 3756-2020、 YD/T 3400-2018 的规定。

交通监管网联,应采用“交通局专网/交警视频专网”,主要采集交通行为、场景环境等视频信息,宜采用光纤组建交通监管网联来传输可靠的数据、视频信号。视频及取证技术应符合交办运[2018]115 号、GA/T 995-2012规定。

路端基础设施通讯网络,应采用光纤、以太网组建成环形组网,并与边缘计算系统、微波传感系统、视频传感系统、气象传感系统进行连接,宜传输可靠的感知、解析、融合信息,应符合 YD/T 3629-2020 的规定。

路端与云端的系统通讯网络,应采用4G/5G技术,宜传输可靠的视频、感知信息,应符合YD/T 2583.14-2013的规定。

车端与云端的系统通讯网络,应采用4G/5G技术,宜传输可靠的车端定位、驾驶状态、业务数据等,应符合GB/T1592.1-2013的规定。

5.3.6.2 无线通讯

车端与路端、车端与车端的终端设备通讯网络,应采用V2X技术进行可靠的传输业务数据,宜可靠的传输数据信息,应符合GB/T 31024、YD/T 3340-2018 、YD/T 3400-2018、T/ITS 0110-2020的规定。

5.3.7 系统对接

系统对接是将系统接口端提出技术规范,应包含车云数据接口规范、路云数据接口规范、车路数据接口规范、云云数据接口规范、监管平台接口规范等,实现车端、路端、云端、监管平台形成统一数据传输协议规范。

监管平台,应对接国家智能网联汽车监管平台、交通局监管平台、交警监管平台、数据局城市超脑平台等,确保数据具备安全性、合法性、监管性、拓展性、兼容性等功能。

接口规范应符合 T/ITS 0117、YD/T 3340-2018的规定。

5.3.8 车路云安全系统

从信息安全角度,车路云安全系统应对车路云之间的物理、通信、计算、边界、管理、认证等安全,应包含云安全防护、车辆网终端安全认证、车辆网终端安全防护。

云安全防护中物理安全应符合 GB 50055-2011的规定。

云安全防护的通信安全应符合GB 4943-2011的规定。

云安全防护的计算安全应符合 GA/T 1390.2-2017的规定。

云安全防护的边界安全应符合GB/T 22239-2019、 GB/T 25070-2019 的规定。

云安全防护的管理安全应符合GB/T 36326-2018、GB/T 20988-2007 、 GB/T 20282-2006的规定。

车联网终端安全认证应符合YD/T 3957-2021、GB/T 25056、GB/T 20518、YD/T 3957以及CA相关安全认证技术要求的规定。

车联网终端安全防护应符合 GB/T 20281-2020的规定。