没有方向,就学习,把精力集中在一个点上面,但你首先得知道自己为什么去学习。 :::warning 坚决不做盲流,和似是而非,似懂非懂地活着,要立着就要身心内外都强健,我的底线是每天2小时的思考,纯粹的思考,白天手上的工作必须得做,而且得做好,这是活命的本事,本职工作。————这些说出来还是情绪化的语句描述 :::

★噪声&信号

噪声&信号-【信噪比】

每天发生那么多事,与你其实没有关系,文字,写文章的作用主要在于思考,

互联网工具的最大作用就是思考的具象化。

狗哥的思想,看起来是有点极端的,但其实可能真的是本质,但又如何,这对你在事业上的成功有帮助吗,没有。

股神巴菲特曾经说过,自己从来不关心股票每天都走势,为啥?因为他是基于【价值投资理念】,对他而言,“实时行情”的波动,包含了大量随机性的市场因素(背景噪声)。由于背景噪声的干扰,对他而言,实时行情缺乏参考价值

放在现实生活中的例子就是,各种噪音,如移民浪潮,各种封控措施,富士康工人暴走,等等负面的情绪化的随机事件,你可以基于这些事件看衰中国这个经济体的长期价值吗?并不能,这些随机的事件,只会增加你的负面情绪,导致你想要移民。抛售这支名叫中国的股票。

但如果你上升到更大的时间颗粒度,比如说参考某个股票走势的周线,月线,年线。那么趋势就会显示出来。因为在更大的时间尺度,背景噪声就滤掉 了;因此,信噪比就提升了,也就是说,更容易看清楚趋势。

与个人相关的就是,每个人都一生,都会经历许许多多的事情,其中许多的事情,当你觉得很重要,但当你等到10年20年后再看,你会发现这些声音根本无足轻重(只不过是噪音)

最近看新闻,富士康员工集体出逃,3岁小孩因为疫情防控无法抢救及时而死亡,武汉封控的各种奇葩事等等,再往前看,某年轻人为了买iphone,而卖肾,被劳教所打死都年轻人。等过了10年,20年再看这些新闻,回顾这些事情,会怎么看,恍如隔世,恍如不是中国。

当然还有相反的例子,有些事情,当时开始并没有什么感觉,结果10年20年后极大地改变了你的人生。

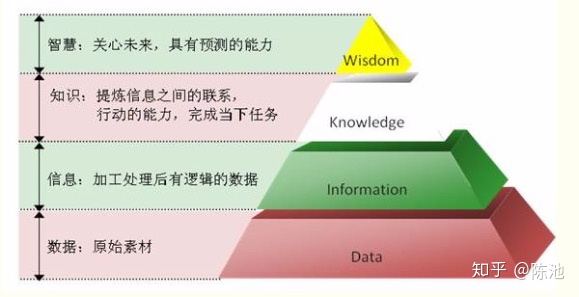

★DIKW体系

D:Date 、I:Information、K:knowledge、W:wisdom

从数据提取信息,然后获得知识和智慧,从这个体系出来来过滤筛选数据,你会发现在如今信息大爆炸的年代,其实真正有价值的Information信息、knowledge知识、wisdom智慧、其实是非常少的,甚至呈现一个层层过滤的二八规则分布,也就是说在所有的数据里面只有2成的数据是有价值的信息,在这两层的信息里面,又只有2层的信息是有价值的知识,在这仅有的2层知识里面又只有2层是仅有的智慧

★娱乐至死 VS 独善其身

心理舒适区

如今的这个互联网时代,有时候其实也叫做【娱乐至死的时代】。大部分人把大部分都时间都花在消遣和娱乐性的活动上面。这可不是我的耸人听闻——你稍微留意一下你身边的亲戚、朋友、同事、大部分都大部分上网时间都是用于【娱乐】、【消遣】,各种搞笑视频,谈古论今,闲聊等。这种现象可以很容易地用心理学加以解释——其关键在于【心理舒适区】,comfort zone。当你进行任何消遣性娱乐性的活动,你就处于comfort zone,顾名思义,在这个状态下,你会觉得放松,舒服,惬意。互联网的普及,尤其是SNS的普及(抖音、qq、微信、youtube、推特、脸书等),使得每个网民都容易获得消遣型、娱乐性的内容——也就是说,更容易陷入相关的comfortzone。另外,SNS背后的资本,也就是商业公司也在推波助澜。因为每一个SNS平台都希望最大化【用户粘性】。通俗地说,每个SNS都希望用户终日都泡在上面,无比上瘾。所以每个SNS平台都会采取各种手段(主要是心理手段)来留住用户,增加你对该平台都依赖。

自控力(意志力)

远离跳出comfort zone的陷阱,需要你有自控力。而自控力这玩意就像肌肉一样——需要你通过锻炼进行强化。也会因为长久不用而弱化。而且这个玩意还是【稀缺资源】,很容易被其他因素消耗掉;并且一旦耗尽,【无法】立刻恢复,<br /> 由于上述两点的特点,如果某人总是处于“comfort zone 心理舒适区”,其“自控力”就总是得不到锻炼,就会更加弱化;而自控力弱化后,就更容易停留在心理舒适区。久而久之,就会形成一个负面的正反馈(恶性循环)。

☆消遣性内容的【毒性】

很多人【低估】了“娱乐性”消遣属性内容的【危害性/危险性】,他们误以为——这些东西仅仅只是时间上面的浪费。实际上,比【浪费时间】更危害的事是【成瘾性】。只要你理解了前一个小节所说的【恶性循环】,也就能理解这个玩意的【成瘾性】。如果根据事物的【损益程度】来进行归类,所有事物大致可以分类为:

- 对你有益的

- 对你无益也无害的

对你有害的

**而“消遣型属性的内容”很明显属于对你【有害】的这类,也就是这里所说的【毒性】**<br /> <br /> 真的有害吗,有,会麻痹自身,会如寒大所言,就像一个人**不【控制】方向盘**,任由方向盘随意乱打,随意行驶。但按寒大的理论,好的会变成坏的,坏的又能变成好的,所以这种“娱乐性的内容”如果你想玩,你就玩,如果你不想玩,你就不玩,无伤大雅。最大的**【毒性】**,我个人认为不在于你去定义他是“好”还是“坏”,**而是会麻痹自身,让自身忘记自己的使命,任务,和当下需要解决的【问题】**

换个角度思考

娱乐至死的年代当然让人感到悲哀?我不认为,我个人倾向认同社会达尔文主义,这个社会的底层逻辑还是丛林法则,优胜略汰,都是在争夺有限的资源,抢资源,所以能成为优秀的掠夺者的人只是少数,基本上也是遵从二八定律(不是严格的比例,也可能在某些领域,掠夺者占到了0.001%,大部分是被掠夺的,看你怎么去定义,都可以),

你可以认为只要是体制内的都是统治者,你也可以认为只有权贵集团,少数的权贵才是统治者,同样也遵循二八定律,但不要太死板,二八定律只是便于说明,这个世界的平衡和残酷。

当大部分人都沉迷在心理舒适区的时候,只要你跳出来(在很多方面),你都更容易脱颖而出(成为掠夺者而不是被掠夺者)。换句话说,你就获得了巨大的【个人竞争优势】。

★多和少★

软件开发的例子

很多程序员(尤其是入行不久的新手)容易陷入一个【误区】——以为懂的编程语言的多,能力就越强。为啥说这个是【误区】呢?因为他们只看到了“编程语言”,而忽视了【编程范式】(programming paradigm)【编程范式】相当于指导编程的“思想、方法、套路”。<br /> 编程语言有成百上千种,而编程范式只有大约的十多种。再次回顾前面章节提及的【DIKW】模型,“编程范式”才是真正意义上的“W:wisdom”。最近几年,经常有人问,如何编程的话题,我多次引用了[Alan Perlis](https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Perlis)的名言——“不能影响你编程观点的语言,不值得你去学!”如何理解呢?假设某个程序员已经掌握了“A语言”,然后他又想去学习“B语言”,但如果B语言用到的【编程范式】A语言已经都有了,那么就不值得再去学B语言,(因工作需要,另当别论)还可以【反过来理解】——那些能够极大地影响你编程观念的语言,非常值得你去学习。这也是为什么——it大牛[保罗·格雷汉姆](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E7%BD%97%C2%B7%E6%A0%BC%E9%9B%B7%E5%8E%84%E5%A7%86)在其代表作[黑客与画家](https://docs.google.com/document/d/17i49-SpeKz1wRG5S-HPonO-lXJHD99h62gDsQ64NWXo/)一书中大力推荐Lisp语言的缘故。lisp语言涵盖了【最多的】编程范式;甚至可以这么说——【所有的】编程范式都可以在lisp家族中找到。

设计的例子

【舍本逐末】的现象

有个成语叫做【舍本逐末】。那些只注重“编程语言”而忽视了“编程范式”的程序猿,就是典型的【舍本逐末】。<br /> 【舍本逐末】现象,当然【不】仅仅出现在编程领域。几乎每一个领域,都有人在不断地犯类似的错误。在每一个领域,都存在“本,末”的差异——所谓的“本”就是指那些比较基础、比较本质、比较核心的东东;所谓的“末”就是那些“比较表象、比较边缘”的东东;末很多,而本很少;<br />掌握末比较容易,掌握本比较难;<br /> (对于某个领域而言)虽然本很少,但你对每一个本的掌握,都有助于你在该领域达到一个更高的level;相比之下,如果你只是掌握了很多的“末”,而没有掌握“本”,那么你在该领域的水平很难有【实质性】的提升。<br />对那些【舍本逐末】的人,体现出【多即是少】;<br />对那些【舍末逐本】的人,体现出【少即是多】。