前言

大家都知道医院是什么地方,但不知道多少人进了医院就是熟门熟路的。

在杭州生活多年,我随着住处搬迁变动,体验过几个区不同的医院就医环境。每年一两趟的频率也不足以让我对医院的环境有多少熟悉感,大部分的体验还是一言难尽的。但这也是可以理解的,毕竟建筑空间一用就是几十年(甚至还有仍在使用中的文物级的医院建筑),而人口数量、医疗技术、管理制度和就医流程是会调整的,难免受不变的建筑空间限制。

近几年随着杭州的发展,很多医院也都建起了新院区,就医体验总算提升了一截。

像医院、动车站这类公共场所是为市民的便捷生活服务的,市民最希望的还是能够顺利办成事情,顺利出行。但是因为不是市民会常去的地方,所以每次进入这类公共场所都要依赖流程指引和导视系统。

在医院门诊就医除了人多排队时间长外,最大的感受就是晕头转向的不知道下一步该去哪里:一进医院就开始找哪里可以挂号,挂完号就开始在诊室和窗口之间来回穿梭,医院稍微大一点还得跨楼宇,几乎每找一个地点都要询问一下服务台怎么走,每次就诊至少30%的时间是花在医院诊室间的穿梭,至少60%的时间在候诊等待。作为年轻人的我姑且有这样的感受,更不必说那些文化程度较低的中老年人群了。

今天就对我前阵子在两个医院(浙一和同德)新院区的就医初体验做个简单的记录。

线上导诊服务

这是患者理想的就医流程

这是实际的就医流程

对于一个不熟悉医院的人来说,很多环节是不了解的。患者的目的就是要见到医生,其他流程都是医院为了有序服务群众而建立的规则,大部分人都是来到医院以后才知道的。也有一些流程是医院服务过程中后来添加的。比如候诊签到,在开放线上预约挂号前好像是没有候诊签到环节的,因此常常看到候诊区会有一些患者不知道先签到,就一直空等。因此导诊服务对整体的就医体验来说是很大的一个影响因素。

这一点目前浙一的线上小程序导诊服务就做的很棒,让患者从线上预约挂号开始就有流程的指引。当然,对于文化程度较低的老年患者来说,还是离不开医院的志愿者来引导。

候诊体验

上面刚夸完浙一,这里就想吐槽了。

第一次来到浙一余杭新院区的时候,我是带着激动好奇的心情来的,结果出来的时候大失所望。

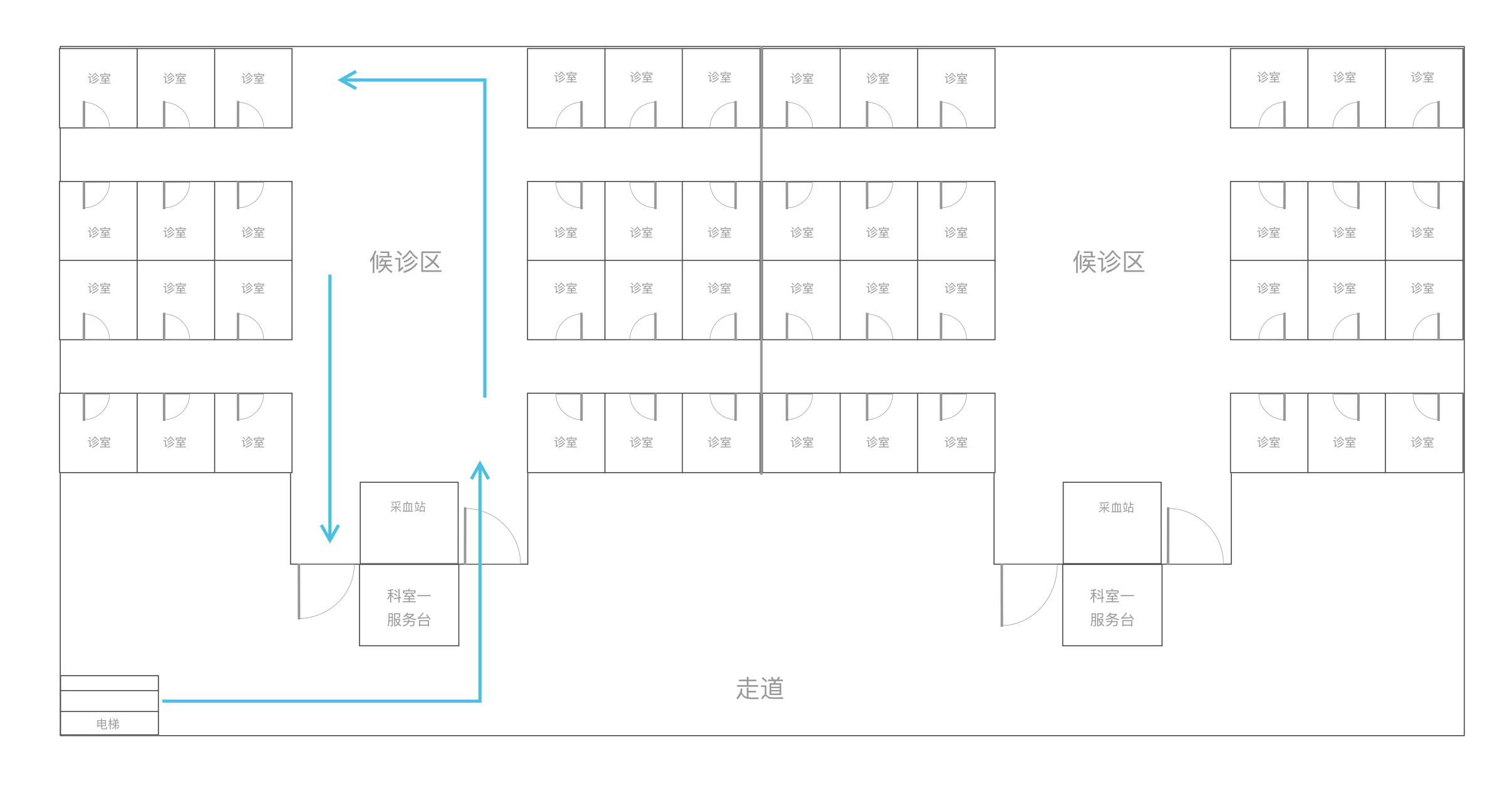

下图是我在浙一余杭新院区现场取号后,寻找诊室的示意图(请原谅我不专业的平面图示,大概知道门在哪里就行了)。

乍一看从入口到出口形成闭环,动线很顺呀。可是当我进入候诊区的时候,第一反应脑袋是懵的,大概缓了几分钟,才整理好我是谁,我在哪里,我要干什么。因为从走道进入诊室候诊区后,一下子进入了一个吵杂的环境,大量的信息扑面而来,根本不知道自己该做什么好。

最可怕的是,候诊区有四个门通往不同的诊室,每个门口都有一个叫号显示器,让人不知道应该看哪个。对了,还有签到环节,那个小小的签到自助机就在入口附近,但我根本没注意到。

这里涉及到一个心理学效应:门口效应(The Doorway Effect)美国心理学家经过研究发现,人在经过一扇普通的门时,就可能诱发遗忘一些事情——哪怕这是一扇虚拟的门,也会造成影响。最常见的就是生活中明明想着要做某事,结果一回头就给忘了。

由此可见,每一次的场景转换都会影响患者的体验思路,要患者经过的“门”的数量越多,越会让人晕头转向。所以要尽量给患者指引唯一准确路径,减少做不必要的选择。

不过这里还有一个细节还是值得肯定的,就是每个科室都配有一个采血站,我估计这应该是所有医院中使用率最高的检查项目,把采血站分点设置在每个科室门口,大大便利了患者,减少了奔波。

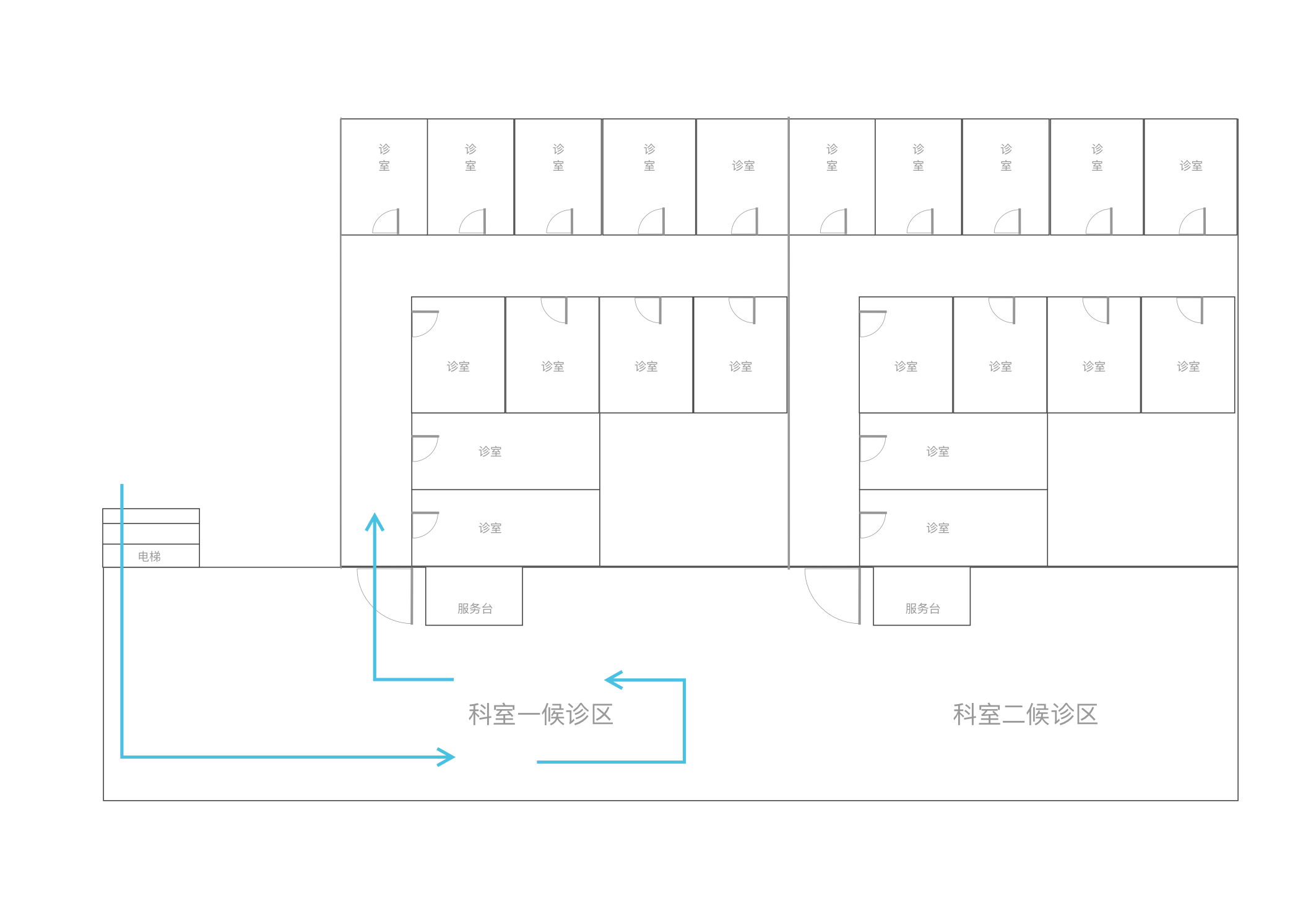

看完浙一的,再来看看同德医院的候诊室设计:

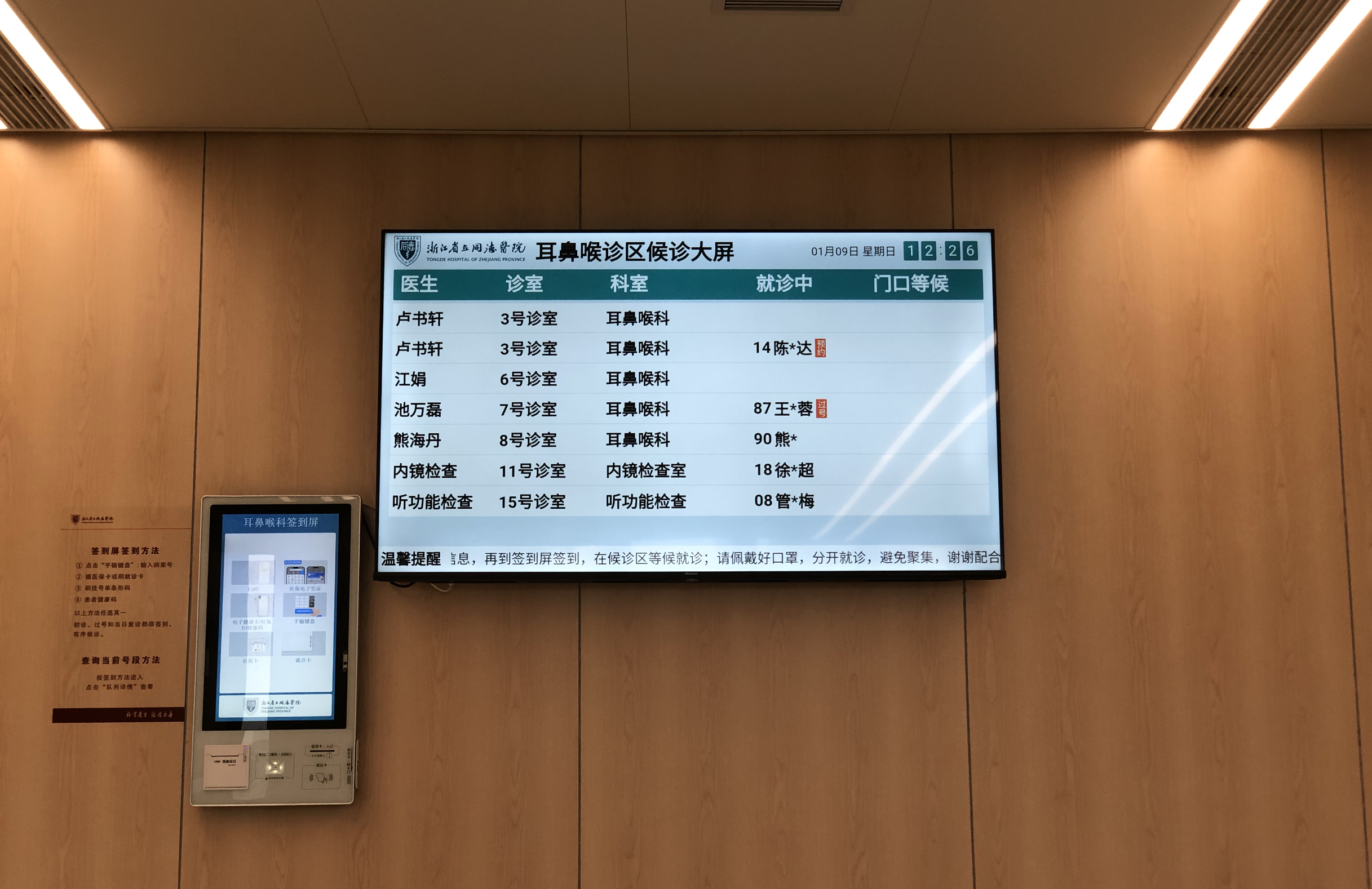

候诊区就在走道上,一个入口连结众多诊室,一个叫号显示屏,显示屏旁边就是自助签到机。患者入座候诊后的第一视线应该会落在显示器上,自然也会看到签到机,患者完全能够及时签到。符合直觉的设计甚至都不需要做过多解释。

医生接诊

不得不感慨,患者去医院除了请医生治疗疾病意外,当然还希望获得医生更专业的建议,否则自己回家百度不就得了。可是常常会发现一些公立的大医院,在这一方面做得很不如人意。也或许是个别医生存在的情况吧,常常会有寥寥数语就把患者打发了的情况,有些还是专家级别的医生,让患者付出了高额的挂号费,提供的却是不匹配的服务。其实医生只要把患者常见的问题整理好,每次的接诊也不会增加多少服务时间,哪怕是整理一份文字材料给到患者也好过三言两语的打发,事半功倍的事情。

相比起来一些互联网问诊平台的医生就更显得有耐心得多,包括一些私立医院,在服务方面确实会更胜一筹。

后记

本次体验可以算是属于服务设计这个大范畴内,但无论是什么产品和服务,用户初次使用的感受是非常重要的,除了作为评价设计好坏的重要视角,也关系着用户的留存。

同时作为用户体验设计师,自己常常也很难完全站在用户的角度去考虑设计,借此也提醒自己要跳出自己既定的视角,去作为用户来看待所设计的产品。