SOA这个词汇有二义性:

- 一层含义是指面向服务架构(Service Oriented Architecture)这种架构风格;

- 另一层含义是指多年前IBM/SAP/Dell/Oracle等公司搞的SOA解决方案,例如BPEL + SCA + SDO这套东西,以及Enterprise Service Bus(ESB)、WebSphere Process Server(WPS)、WebSphere Integration Developer(WID)、WebSphere Message Broker(WMB)等产品。

你可以认为前者是一种Style,后者是一套Specification + Implementation。微服务可以被视作是SOA架构风格的另外一种实现方式。所以其实我们要对比的是SOA和以前IBM/Oracle等公司搞的SOA的区别。为了叙述方便,下文中的SOA均指IBM/SAP/Dell/Oracle的SOA产品。

核心区别一句话:微服务是更加去中心化的SOA

十多年前提出SOA其实就是为了解耦,解耦的本质就是为了去中心化,但是SOA有个很大的问题是,按照SOA的思路这些系统总会在某个环节上走向集中,所以去中心化做得很不彻底。

- 最开始的时候,大家都猛搞ESB,觉得总线好牛逼,流程编排好强大。问题在于系统在开发阶段就走向集中了,服务模块中没有业务,所有的业务逻辑都在ESB中通过BPEL来组装。组装好的流程再交给Struts等Server端MVC框架调用。导致系统开发、集成、测试都很痛苦,存在一个流程编排的Team来掌握所有业务行为,这群人需要具备架构设计、流程分析、系统分析的能力,所以他们很贵,人数也很少,但是所有业务变化都跟他们有关系,所以他们很容易变成最大的组织瓶颈。以前搞这类系统的时候WPS在刀片机上重启一次需要40-60分钟,部署几次内存就会溢出需要重启,每天要重启N次,真是不堪回首的过去。

- 后来大家觉得ESB太烦人了,又难用、又超级耗资源,所以好多人不想再用,我们就开发SCA服务就行了,业务行为往前推,放到Struts Controller里去,你看是不是有点像微服务的搞法了?但是这样的系统还是会在打包环境走向集中,打出一个巨大的EAR包。没错,那时候还在用EJB 2.0,WAR包是不行的。

- 再后来大家觉得打成一个EAR包也很烦,部署起来不方便,代码版本也不好管,如果有人在Dependency上乱整造成Class loading的问题,那真是人神共愤令人发指。所以后来大家就想拆成多个WAR或者EAR,各搞各的呗,需要集成的时候我们就走SOAP吧。你看又有点像微服务了。但即使这样做,系统还是会在DB层面走向集中。那个年代大家觉得事务是绝对神圣不可侵犯的。哪像现在年轻人成天乱搞!

- 你可能会说,那把DB也拆开吧,就彻底去中心化了。没错!完全拆开、从前通到后肯定比较爽啊,关起门来自己玩就行了。但是要支撑这种做法,你需要做很多技术准备啊,这套东西做完了,你也就搞出一套微服务了。

- 彻底的去中心化之后,你的系统结构和开发团队结构就变得非常灵活,你可以根据业务架构、企业组织架构来设计你的系统和团队,所以微服务架构可以视作康威定律的技术基础。

1.SOA架构和微服务架构的区别

首先SOA和微服务架构一个层面的东西,而对于ESB和微服务网关是一个层面的东西,一个谈到是架构风格和方法,一个谈的是实现工具或组件。

1.SOA(Service Oriented Architecture)“面向服务的架构”:他是一种设计方法,其中包含多个服务, 服务之间通过相互依赖最终提供一系列的功能。一个服务 通常以独立的形式存在于操作系统进程中。各个服务之间 通过网络调用。

2.微服务架构:其实和 SOA 架构类似,微服务是在 SOA 上做的升华,微服务架构强调的一个重点是“业务需要彻底的组件化和服务化”,原有的单个业务系统会拆分为多个可以独立开发、设计、运行的小应用。这些小应用之间通过服务完成交互和集成。

微服务架构 = 80%的SOA服务架构思想 + 100%的组件化架构思想 + 80%的领域建模思想

2.ESB和微服务API网关。

1.ESB(企业服务总线),简单 来说 ESB 就是一根管道,用来连接各个服务节点。为了集 成不同系统,不同协议的服务,ESB 做了消息的转化解释和路由工作,让不同的服务互联互通;

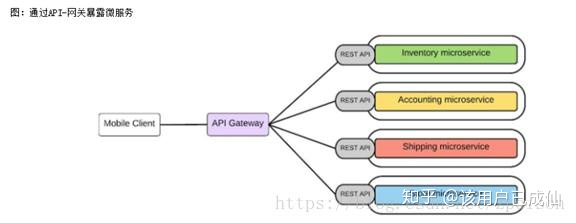

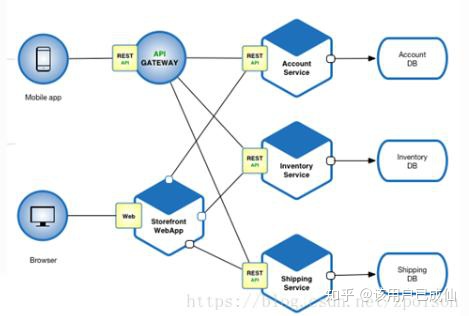

2.API网关:API网关是一个服务器,是系统的唯一入口。从面向对象设计的角度看,它与外观模式类似。API网关封装了系统内部架构,为每个客户端提供一个定制的API。它可能还具有其它职责,如身份验证、监控、负载均衡、缓存、请求分片与管理、静态响应处理。API网关方式的核心要点是,所有的客户端和消费端都通过统一的网关接入微服务,在网关层处理所有的非业务功能。通常,网关也是提供REST/HTTP的访问API。服务端通过API-GW注册和管理服务。

3.SOA架构特点:

系统集成:站在系统的角度,解决企业系统间的通信问 题,把原先散乱、无规划的系统间的网状结构,梳理成 规整、可治理的系统间星形结构,这一步往往需要引入 一些产品,比如 ESB、以及技术规范、服务管理规范;这一步解决的核心问题是【有序】

系统的服务化:站在功能的角度,把业务逻辑抽象成 可复用、可组装的服务,通过服务的编排实现业务的 快速再生,目的:把原先固有的业务功能转变为通用 的业务服务,实现业务逻辑的快速复用;这一步解决 的核心问题是【复用】

业务的服务化:站在企业的角度,把企业职能抽象成 可复用、可组装的服务;把原先职能化的企业架构转变为服务化的企业架构,进一步提升企业的对外服务能力;“前面两步都是从技术层面来解决系统调用、系统功能复用的问题”。第三步,则是以业务驱动把一个业务单元封装成一项服务。这一步解决的核心问题是【高效】

4.微服务架构特点:

1.通过服务实现组件化

- 开发者不再需要协调其它服务部署对本服务的影响。

2.按业务能力来划分服务和开发团队

- 开发者可以自由选择开发技术,提供 API 服务

3.去中心化

- 每个微服务有自己私有的数据库持久化业务数据

- 每个微服务只能访问自己的数据库,而不能访问其它服务的数据库

- 某些业务场景下,需要在一个事务中更新多个数据库。这种情况也不能直接访问其它微服务的数据库,而是通过对于微服务进行操作。

- 数据的去中心化,进一步降低了微服务之间的耦合度,不同服务可以采用不同的数据库技术(SQL、NoSQL等)。在复杂的业务场景下,如果包含多个微服务,通常在客户端或者中间层(网关)处理。

4.基础设施自动化(devops、自动化部署)

Java EE部署架构,通过展现层打包WARs,业务层划分到JARs最后部署为EAR一个大包,而微服务则打开了这个黑盒子,把应用拆分成为一个一个的单个服务,应用Docker技术,不依赖任何服务器和数据模型,是一个全栈应用,可以通过自动化方式独立部署,每个服务运行在自己的进程中,通过轻量的通讯机制联系,经常是基于HTTP资源API,这些服务基于业务能力构建,能实现集中化管理(因为服务太多啦,不集中管理就无法DevOps啦)。

5.主要区别: