“去跑摩的都比跑FB强”

—来自—某跨境群里的资深投手

作者:理查

本文来自于作者自身的选品经验和总结,仅供参考。

要做好一个跨境项目,离不开“产品+内容+渠道“。若追求短期利润,三者中缺一尚可,如爆品站铺货模式就是”内容+渠道“,”供应链+亚马逊“则是”产品+渠道“。但长久来看,要实现持续稳定的竞争力,三者都不可缺。

之前写了一篇文章侧重讲解【产品】板块【引用】,这篇主要讲【渠道】,带一丢丢【内容】。

2022年的跨境电商环境很不好,主旋律有两个:一个是封号,主要体现在facebook、paypal和Amazon;另一个是高昂的广告费,主要体现在facebook和tiktok,谷歌由于操作空间足够大,在大部分高消耗低转化的环境下,还是有技巧能跑出高ROI,所以暂时没有太多参考性。

而同一个渠道的广告效果(一般用ROAS衡量,即ROAS=交易额/广告费),ROAS又由三个因素决定:内容、用户画像、竞价。

一、广告为什么不行了?

近期的facebook的广告难做,是因为隐私政策的调整导致用户画像不准了,但除此之外,更多的是竞价导致的效果差。

1、互联网广告的计费方式

在聊竞价之前,先要科普一下互联网的广告机制,互联网广告通常有三种计费方式:

第一种是CPC(Cost per Click),即按照每次广告点击的价格计费。例如某个广告单次点击价格为0.5元,则CPC=0.5;

第二种是CPM(Cost per Mile),即按照展示计费,广告每展现给一千个人所需花费的成本,所以又叫千人展现成本。例如某个广告位千次曝光的价格为10元,则CPM=10;

第三种是CPA(Cost per Action),即按照行动付费,一种按照广告投放实际效果计费的方式。这里的行动不是固定,通常可以指问卷、表单、咨询、电话、注册、下载、加入购物车、下单等用户实际行动,这个一般在投放广告前可与媒体或者代理商约定好,只有在用户发生约定好的行动时,才会收取广告费用。例如投放下载类CPA广告,你选择20元作为每次转化费用,只要有一个用户点击了广告并进行了下载操作,那么你就要支付20元广告费,则每次CPA价格为20元。

三种计费方式的差异主要是投放目的的差异,有的是为了大量曝光,那就投CPM;有的是为了增加访问量,那就投CPC;有的是为了收集联系方式,那就投CPA;

所有的广告平台一般都支持以上两种或三种计费方式的投放,而三种方式细致展开又是很深的一门学问,这里为了减少带偏主题,只讲最常见的CPC模式。

2、以最典型的CPC为例

CPC计费最早产生于搜索广告,如【关键词广告】一般采用这种定价模式,比较典型的有Google的AdSenseforContent、百度联盟的百度竞价广告以及淘宝的直通车广告。现在则是多运用在效果类广告上。

CPC的优势在于,能够保证每一次消耗都对访问量负责,比如说我的目标是今天1000次访问,那CPC出价设置为$1,限价设置为$1000,那我就有把握在$1000的成本范围内,保证广告带来的访问量达到1000次,而不用担心花了费用而没有效果。

同时,CPC是竞价广告的模式,比如说,我对于关键词【T-shirt】设置的价格是$1,而别人对【T-shirt】设置的价格是$1.2,那么客户在搜索【T-shirt】的时候,别人就是排在前面的。

请重复阅读并理解上面的竞价机制!!!因为这个机制决定了广告费是为什么会那么高。

3、内卷撑起了广告费

理解了上面的机制之后,下面开始演绎广告费是怎么被抬起来的,这里以谷歌的搜索广告为例:

假设【T-shirt】这个词,有10个卖家在做,第一个人出价1刀,有了展示在前面的机会,第二个人想抢第一个人的生意,于是出价2刀,后面第三个人也想抢生意,于是出价3刀,以此类推……

以谷歌为例,谷歌的第一页广告位大约有5-7个,而根据后台数据显示,第一页的点击总量占到了这个词结果的80%-90%。于是10个卖家都不愿意排在第二页,因为如果排到了第二页,很可能的结果是广告费根本花不出去,于是大家就开始抬价,有人出3刀,就有人出5刀,后面还有人出10刀……最后比的就是谁能接受更高的广告成本,成为最后的“赢家”,而后面的输家可能每天1000刀的预算,都花不出去50刀。

这是10个卖家的情况,而最近随着中国做出海的卖家越来越多,导致现在在谷歌上做【T-shirt】的卖家可能超过10000家,而他们都想要抢到抢五名。

最后大家要么跑不动,要么跑失控。跑在前面的由于高昂的广告成本,而导致没有利润;跑在后面的因为根本抢不到访问量,所以也没有产生足够的交易,带来的收入可能还不足以cover人力成本。

4、表面是卷,实际是懒

“能靠花钱解决的问题,都是最简单的问题。”

这是我很长一段时间里面做事的基本原则,而且随着后面创业,发现也是很多老板们的共识——一碰到问题就想着如何花钱,花多少才能解决。

这也侧面反映了一个电商圈的一个风气——“花钱可以,专研和思考,搞不来”

如果你经常关注跨境的就业市场,会发现facebook的投手很多,google的投手非常少。

因为深圳有很多shopify公司,大量铺设shopify店铺,然后不停铺货,开FB测款寻找能够热卖的产品,这种模式我们称之为爆款模式。

这种模式能成立,一方面是因为facebook社交流量大,可以快速出很多的单。而另一方面其实是因为facebook投放的操作门槛非常低,一周培训即可轻松入门,基本只有三件事:“圈用户”,“写内容”,“给竞价”;

到了实际操作起来的时候:

用户?公司和产品决定的,基本跟着公司选就是了;

内容?(选品的展示图也是内容)直接铺广告组跑A/B test,哪个有钱赚就加投;

竞价?数据好的广告组无脑投,没有数据好的话就继续测,看公司的试错成本预算,投完亏多少算多少;

所以去复盘的时候,会发现赚钱真的好简单,不过现在机会已经过去了,广告费贵了,用户画像不精准了。

简单的钱突然赚不到了,才发现自己不会赚难赚的钱。

但其实,谷歌的投放才是真正有技术含量的,它需要做大量的【关键字研究】,去构思如何守住【品牌词】、竞争【品类词】、进攻【竞对词】,始终坚守自己的产品和品类,所以我对google投手一直是充满敬意的,只是利益所趋,很少人愿意深挖。

所以现在更多的机会,在于技巧和渠道,去做好其他人不愿意深入去做的正确的事。

二、目前一些还有可能的一些玩法

我最近一直在提倡深挖更优质的【内容】和更多的获客【渠道】,用技巧来降低广告上的硬投入,每个展开都是长文章,在这里点到即止。

1、SEO(搜索引擎优化)

每个平台SEO的规则不尽相同,大致可以划分为站内优化和站外优化两个部分。

【站内优化】就是基于关键词去做优化,以获取尽可能多的关键词自然搜索流量;

【站外优化】则更多是对平台规则中有权重的数据进行优化,如【点赞数】和【分享数】(内容平台常用),【外链数】(搜索引擎常用),【访问量】和【交易额】(电商平台常用)。

长期来看,SEO的流量成本几乎是免费的,但收益周期非常慢,一般要3-6个月反复打磨,才能在【品类词】上有一席之地。但是只要把自然搜索排名做上去了,一年半载不会轻易下来。

但有的产品真的不合适,比如一些根本搜索不出来的创意类的小工具;

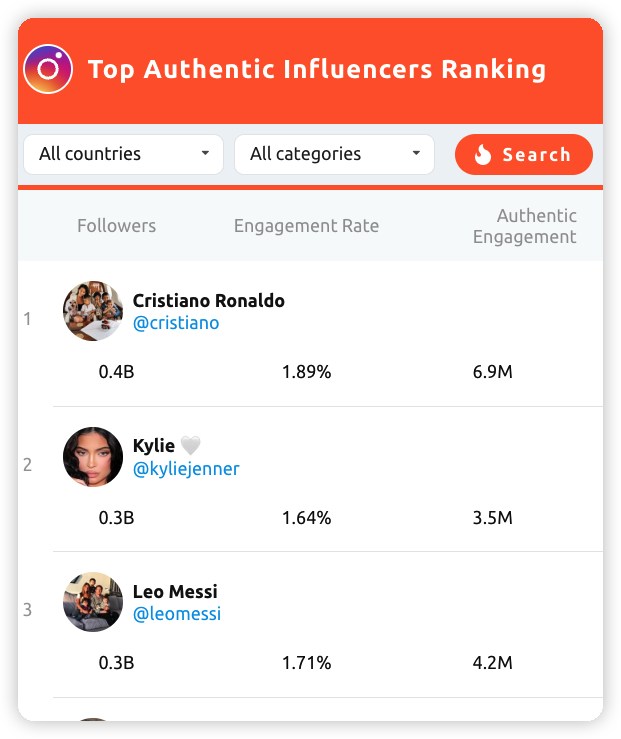

2、红人营销

红人营销的方式主要有三种,分别是直播、短视频和图文。同一个网红同样的内容,在不同的平台推送,其效果差异都很大,具体哪个平台哪种形式好要结合品类自己摸索;

红人营销有的好处是,通过垂KOL的力量,帮你找到了最精准且粘性最高的一群人,并且还有红人的信任背书加持;

此外,红人之所以能红,往往伴随着优质的创作能力,而优质的内容会为你的产品和品牌带来优质而长久的流量收益,同时还成为品牌和用户之间互动的桥梁;

在这推荐几个联系网红的平台:

Upfluence :一个功能齐全的网红平台,提供一整套全面的功能。但是,Upfluence的一个关键部分是其网红搜索和发现引擎;

Post for Rent :是品牌方的活动发布工具,品牌方发布活动后,符合要求的网红会收到通知,自己过来报名,不需要花时间寻找,该平台更加适合已经有一定知名度的品牌用网红进行新品推广;

Personapp :可以帮你梳理怎样的网红才是最适合你的,然后再逐步完成网红用户画像的创建过程,包括行为模式、目标、需求、态度、信念、工作流、技能和环境等因素;

3、海外众筹

海外众筹是指把新品发布到众筹平台上,向全球网络用户进行产品推销和资金筹集的一种海外营销方式。如果收集到的预售订单达标就获得所有众筹款项,产品上线后给参与者发货,若不达标则款项退回给参与者们。

(极客最爱的众筹平台kickstarter,深圳最大的教育硬件公司makeblock就是在这里获得了第一笔投资)

当下较火的众筹平台有针对全球的Kickstarter和Indiegogo、针对日本市场的Makuake、针对Z中国台湾市场的Zeczec。

在项目上线之前,一般会请专门的团队进行包装和策划,这就是最近很流行的“众筹代运营”,众筹成功的话不仅可以获得一笔项目启动资金和一批订单,还可以增加品牌的曝光度。

4、EDM邮件营销

邮件营销(Email Marketing)是很多人会忽视的板块,因为国内的C端场景很少有用邮件的习惯,但国外不一样,国外的邮件依然是最常用的沟通方式;

独立站的邮件营销需要一些条件才能有效果:1、多个SKU且相互贸易竞争关系;2、有一定的联系方式留存;3、过关的内容策划能力;

邮件营销的插件很多,功能大同小异,我用的是免费的【Emailchimp】,基本符合需求;

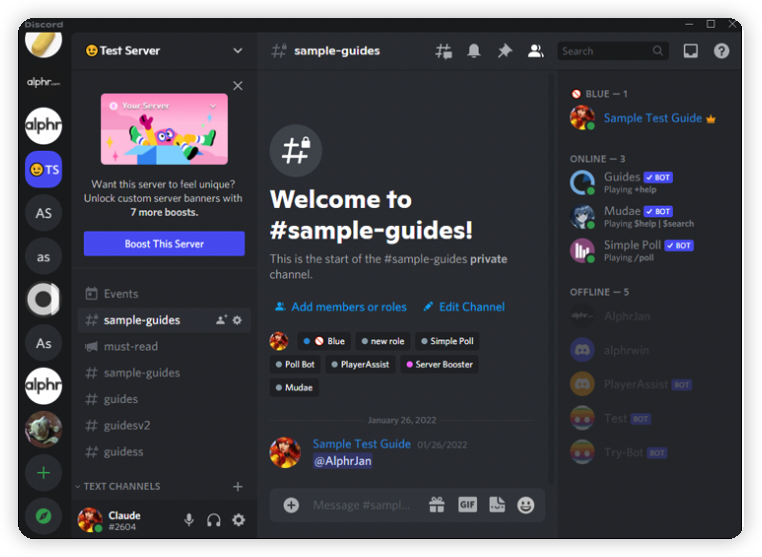

5、社群私域

说到这个玩法,中国的微商是鼻祖,社区团购是后起之秀,微信上的工具支持也应有尽有。相比之下,国外还处在起步阶段,工具上缺乏,话术上缺乏,运营方案也缺乏,甚至没有像微信一样绝对统一的社群,而是各个平台都有群。

目前最主流的是facebook group和whatsapp group,前者是由于FB广告效果极具下滑,导致FB的操盘手纷纷换到了这个方向,不代表这个方向真的好,目前据我所知效益一般。而后者的兴趣属性不足,和whatsapp的加好友和加群路景比较曲折也有关系;

但我看到一个很好的案例,是一个球鞋DIY的独立站,里面有各种nike球鞋魔改定制。有经验的操盘手应该知道,这种大牌标的广告是很难投出去的,搜索也抢不过正规军。所以这个网站的获客靠的是Discord,一个主张【去中心化】的社群工具。这种极度崇尚“自由”,“个性”,“狂热”的风格,恰恰匹配了他们网站的定位,给他们带来了大量的流量红利。

(Discord软件截图,左1是社群,左2是话题)

所以如果你的产品针对的是25岁以下用户,而且还带着【web 3.0】、【Diy】、【Cyberpunk】相关标签的话,强烈建议你尝试一下开个discord来运营的你的客户。

独立站只是一个交易的工具,本身既没有用户,也不带流量。必须去有渠道去触达你最优质的用户,并且好好伺候做留存。如果还想以前一样想着砸钱就能赚,那还是考虑一下去跑摩的吧