地址聚合:转换成二进制,寻找相同项

最长匹配前缀:转换成二进制,寻找最长项(最详细)

子网掩码:比较两个(多个)IP地址相同位即为子网掩码(要把相同位化成1)

note:

- 网络层的重要作用就是把异构网络互联起来

4.1 网络层的功能

4.1.1 异构网络互联

- 中继系统

- 物理层

- 中继器

- 集线器

- 数据链路层

- 网桥

- 交换机

- 网络层

- 路由器

- 网络层以上

- 网关

- 物理层

note:

- 其中物理层和数据链路层依旧是同一个网络,只是把其范围扩大了而已

- 网络层的传送数据单元:数据报 or 分组

4.1.2 路由与转发

- 路由器的功能

- 路由选择

- 根据路由协议构造路由表

- 路由表需要不断维护和更新

- 特点

- 动态性

- 局部性

- 分组转发

- 转发表查询

- 转发

- 队列管理

- 路由选择

note

- 做题技巧:报文的时延长,分组的时间往往是小数

- 电路交换用于数据量大,传送时间>呼叫时间,好处是时延小

4.1.3 拥塞控制

- 拥塞的定义:出现过量的分组而使得网络性能下降

- 判断是否进入拥塞状态的方法

- 网络负载增加,吞吐量<正常吞吐量:轻度拥塞

- 网络负载增加,吞吐量<<正常吞吐量:拥塞状态

- 网路负载增加,吞吐量=0:死锁状态

- ~解决的问题:获取拥塞信息,利用信息进行控制

- ~的作用

- 确保子网承载所达到的流量

- 特点:全局性过程。涉及到主机和路由器

- 流量控制和拥塞控制的区别

- 流量控制

- 接收端和发送端通信量的控制

- 抑制发送端

- 拥塞控制:全局性问题

- 流量控制

- ~的方法

- 开环控制:设置用户协议,静态。预先设定,运行后不改动

- 闭环控制:动态。及时检测,随时调整

PS:

- IP 协议是不可靠的,所以网络层的目的是进行数据传输(但不可靠)

- 网络层协议可以不同,IPV4 和 IPV6

- 网络层通过 IP 地址标识主机

- TCP 是传输层协议,FTP 是应用层协议

- 什么是广播域和冲突域

4.2 路由算法

4.2.1 静态路由与动态路由

- 转发分组依赖转发表,转发表由路由算法得到

- 分类

- 静态:

- 手工配置

- 简单可靠

- 适用场景:军事系统 | 商业网络

- 动态

- 相邻路由器,彼此交换信息,不断更新路由表

- 流量控制

- 增加网络负担

- 分类

- 距离-向量路由算法

- 链路状态路由算法

- 静态:

4.2.2 距离-向量路由算法

4.2.3 链路状态路由算法

- A 节点检查所有直连链路的状态,并发送给所有其他节点

- 特点

- 所有节点具有完全的拓扑结构

- 主动测试

- 定期发送

- 更好的可扩展性

- 特征

- 相邻路由器的链路状态:度量

- 费用

- 距离

- 时延

- 带宽

- 相邻路由器的链路状态:度量

- 典型

- OSPF 算法

4.2.4 层次路由

- 路由选择按照层次方式进行

- 互联网划分成小的自治系统

- 自治系统独立选择路由协议

- 路由选择协议

- IGP

- RIP

- OSPF:可以对自治系统再划分 | 可以用于大规模自治系统

- EGP:BGP-4

- IGP

note

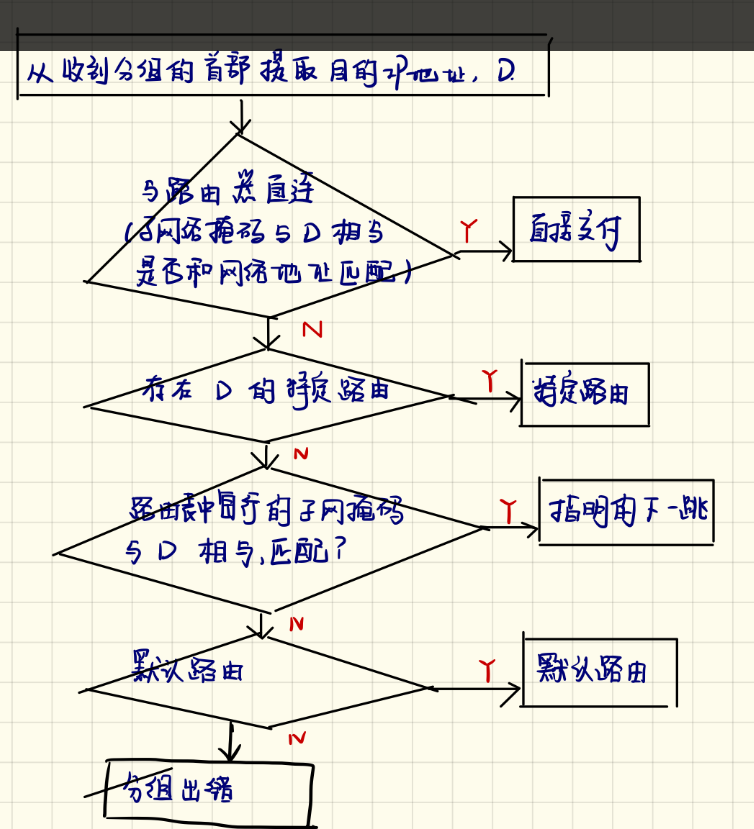

- 路由选择分为直接交付和间接交付

- 同一网段为直接交付,反之间接交付

- 简介交付的最后一跳为直接交付

- 直接交付不涉及路由器是指A,B两点间的交付是否存在其他路由器,而不是最后一段是否是路由器交给主机B的,下面的图片在最后那个部分是画错了的

- mac地址的目的地址是记录的下一跳的,源地址是记录的上一跳的

4.3 IPv4

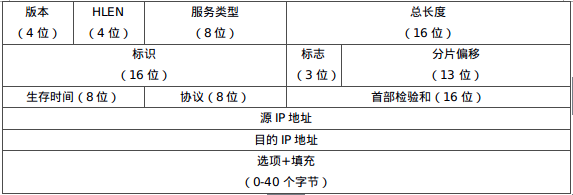

4.3.1 IPv4 的分组

note:HLEN(首部长度)

- IP 数据报格式

- 首部长度:占 4 位 | 32 位为单位(4B) | max:60 B | often:20 B

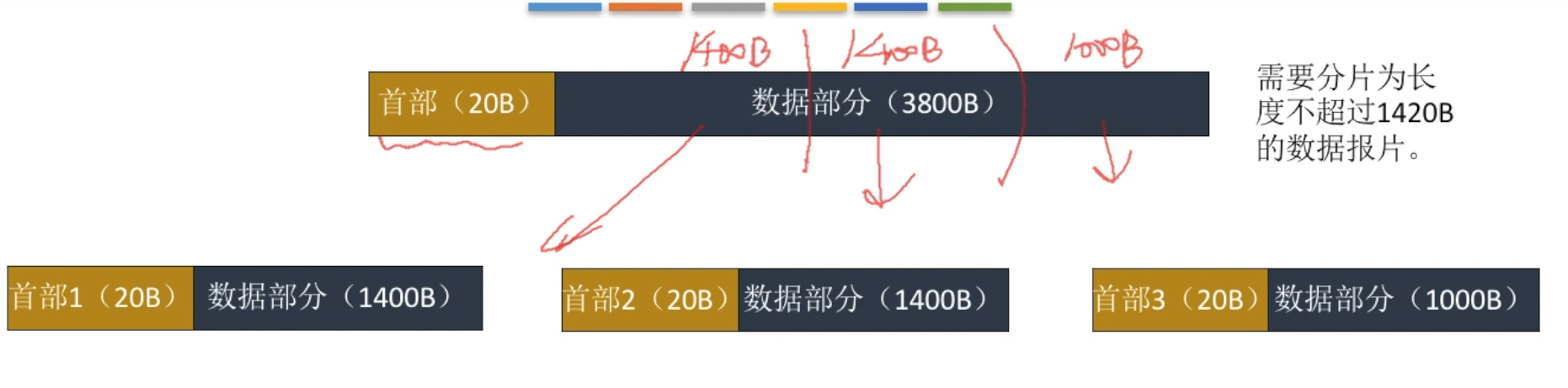

- 总长度:占 16 位 | 首部和数据之和| max:65535 B | 以太网帧的 MTU:1500 B | 8位为单位(1B)。它是指分片后的总长度

- 标识:因为存在分片所以相同数据报片,标识的数字相同(但标识不是序号,因为 IP 是无连接服务)

- 标志

- MF(more fragment):MF:1(还有分片)

- DF(don’t fragment):DF:0(允许分片)

- IP 分组可以在中间路由器分片,但只能在目的主机重组

- 分片中,首部和总长度是仅仅指该分片的长度,唯一和整个报文联系的是标识

- 片偏移:8B 偏移量(此为数据部分的偏移量)

- 首部校验和:只校验首部

- 协议:指示使用的协议,如果是 6 表示 TCP,如果是 7 表示 UDP

note

- 首部长度的单位:4B,总长度单位:1B,片偏移单位:8B。(计算实际长度的时候,就是用各个部分的数值乘以他们的单位

- 填充部分要让整个分组长度为 4B 的整数倍

- 分片,除了最后一片,其余必须是 8B 的整数倍。这里的分片不包含(每个分片)首部。如 1420(首部+分片长度)并不是 8B 的整数倍

- 计算题IP 数据报分片

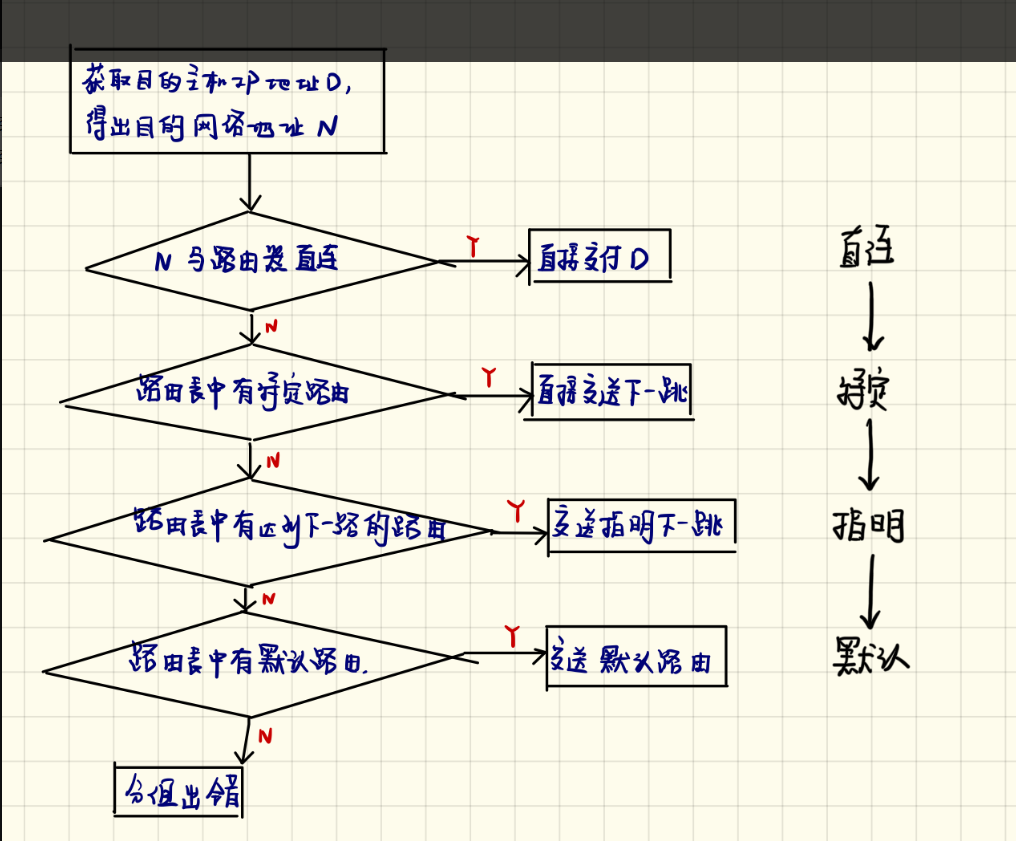

- 网络层转发流程

note:

- 特别注意,分组转发的时候,IP 地址恒定不变,变得是每一次转发由 IP 解析为 MAC 的地址

4.3.2 IP 地址与 NAT

- IPv 4 地址

- 网络号在因特网范围内唯一,主机号在该网段内唯一

- 不做主机的 IP 地址

- 主机号全为 0:网络本身

- 主机号全为 1:本网络的广播地址

- 127.0.0.0:环路自检,不会出现在其他网络上

- 32 位全为 0:本网络的本主机

- 32 位全为 1:本网络的广播地址

- IP 地址的重要特点

- 路由器根据网络号转发分组

- 一台主机 n 个网络就需要 n 个 IP 地址

- 转发器(桥接器,网桥)位于网络层下是连接一个网络

- 网络地址转换

- 将专用网络映射位公用网络

- 私有网络

- A:10.0.0.0 ~ 10.255.255.255

- B:172.16.0.0 ~172.31.255.255

- C:192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

- NAT 转发时需要查看传输层的端口号

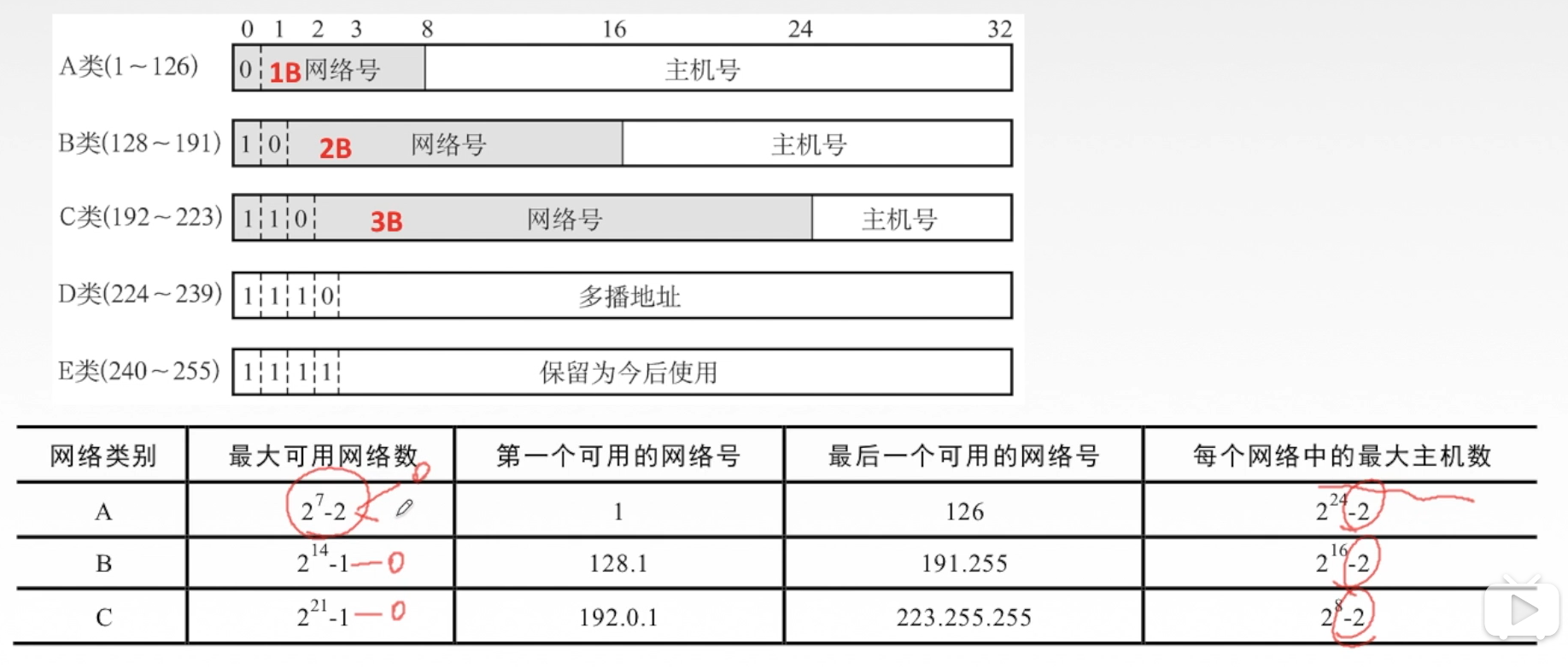

A类地址:以0开头, 第一个字节范围:1~126(1.0.0.0 - 126.255.255.255);

B类地址:以10开头, 第一个字节范围:128~191(128.0.0.0 - 191.255.255.255);

C类地址:以110开头, 第一个字节范围:192~223(192.0.0.0 - 223.255.255.255);

D类地址:以1110开头,第一个字节范围:224~239(224.0.0.0 - 239.255.255.255);(作为多播使用)

E类地址:保留

![2[L4DXX1_Q01T38)JE]CE0Y.png](/uploads/projects/fromdark@ss6d91/18907eefe9b400e488744262601bd843.png)

直接广播地址是主机号全为 1 ,且只能作为目的地址,可以向网络中任意网络地址发送均可。

本地广播是 32 位全为 1,且只能在本网内发送,路由器不转发。

IP 地址与 MAC 地址的比较

- 二者都表示一个主机的地址

- IP 用于网络层,是逻辑地址;MAC 是数据链路层,是硬件地址

note:

- NAT 路由器在转发 IP 数据报时,一定更换其 IP 地址(即将私有地址转换为公网地址),同时端口也要更换

4.3.3 子网划分与子网掩码、CIDR(无类域间路由)

PS:无类域间路由子网号可以全为 0,1 但主机号不行

note:

- 子网划分与 NAT 的区别:子网划分是对于一个 IP 地址的主机号进行划分,因为实际上分配给你的 IP 还可以在分的更小。而 NAT 地址是一个公网地址对应 n 个私网地址(其中私网地址是 IP 分类中专门拿出一些不进行全球 IP 地址分配的那些 IP 地址段)

- 子网划分

- 基本思路

- 子网划分是一个单位内部的事情

- 从主机号借用位划分子网

- 主机号全为 0 是网络号,全为 1 是广播地址

- 基本思路

- 子网掩码

- 目前所有网络都有子网掩码,默认的子网掩码是 255.0.0.0,255.255.0.0 … 而网络号与之对应

- 目的在于,在外网看来,使用同一 IP 地址的一组计算机(实际上进行了子网划分后)表现为一个计算机网络,但实际我要发送一个数据给这组计算机中的具体某一个时,必须要通过子网掩码确定具体的某一台。

- 表达对原网络中主机号的借位。方法是,本来的 IP 地址与上 提供的子网掩码,得到具体的 IP 地址

- 路由表包含的信息

- 目的网络地址

- 子网掩码

- 下一跳地址

- 使用子网掩码路由器的转发

- CIDR

- 组成:网络前缀,主机号

- 全为 0 和 1 的主机号地址不使用

- CIDR 是为了汇聚超网

note

- 默认路由的目的地址和子网掩码都是 0.0.0.0

- 特定路由,子网掩码是255.255.255.255。一般域名服务器是使用特定路由

4.3.4 ARP、DHCP 和 ICMP

- IP 地址与硬件地址

- (1)IP 地址在多个路由器之间转发

- (2)然后在目标 LAN 中通过数据链路层的 MAC 地址以广播的方式寻址

- 特点

- 路由器只是根据 IP 地址的网络号进行路由选择

- MAC 地址不断改变

- 路由器可以具有多个 IP 地址和 MAC 地址

- 特别的,路由器有多个 IP 地址和硬件地址

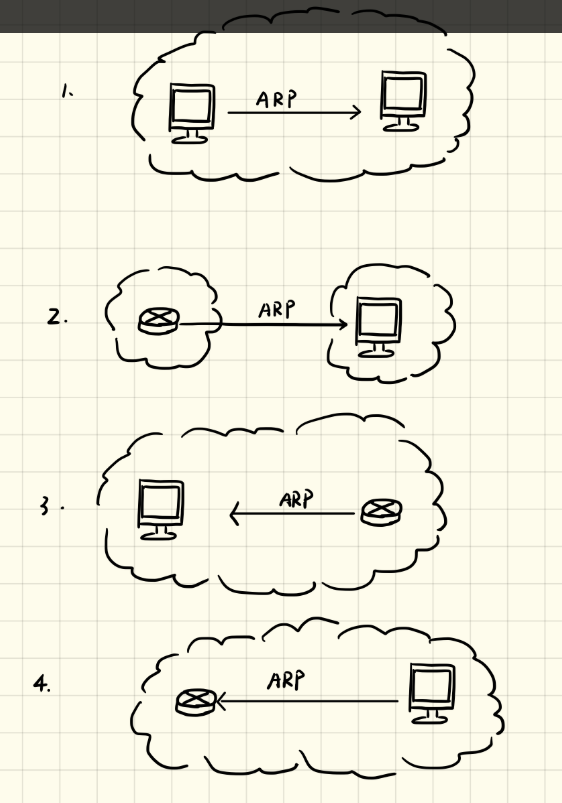

- 地址解析协议(ARP)

- 作用:同一个局域网内 IP 地址到 MAC 地址的映射

- 每台主机都设置有一个 ARP 高速缓存。存放本局域网中主机和路由器的 IP 地址到 MAC 地址的映射。

- 特点

- 动态维护 ARP 表

- 工作在网络层

- NAT 工作在传输层

- ARP 响应分组是单播

- 工作过程

- 先广播,再单播

💡 ARP 不属于数据链路层的原因,ARP 本身属于网络层,为 IP 协议提供地址转换。数据链路层使用硬件地址而不是 IP 地址,即使没有 ARP 协议,数据链路层也可以正常工作,所以 ARP 不属于数据链路层

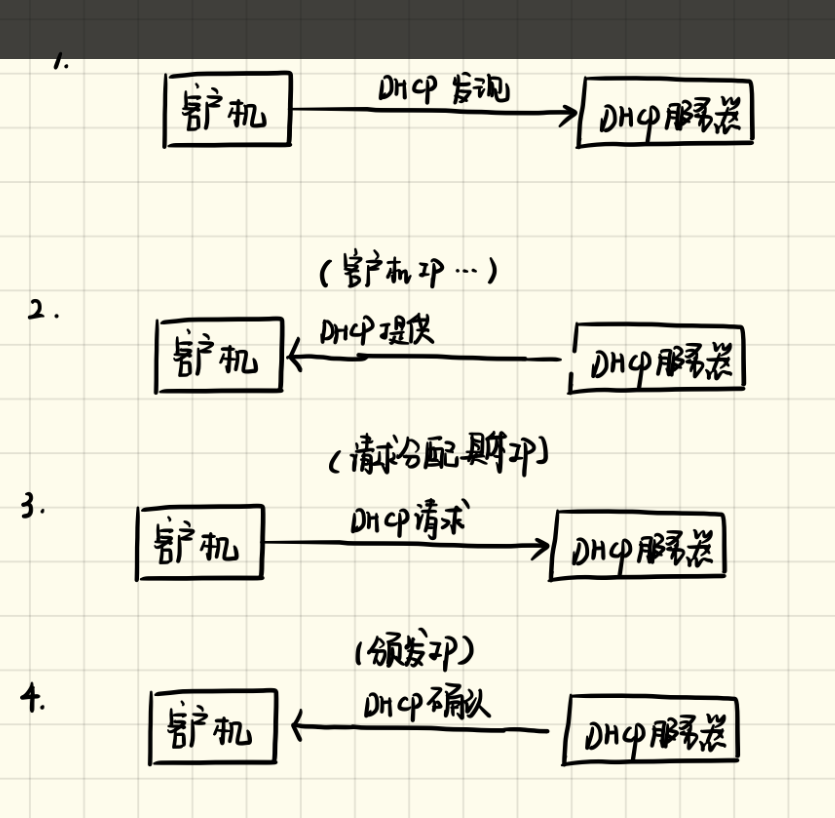

- 动态主机配置协议(DHCP)

- 作用:给主机动态分配 IP 地址

- 特点

- 工作在应用层,基于 UDP

- 允许多个 DHCP 服务器,这样就有多个应答,DHCP 客户机选择最先到达的

- DHCP 分配的 IP 地址是临时的

- DHCP 的服务器和客户机之间是广播

- 工作过程

DHCPDiscover:的源IP地址和目的IP地址分别是:0.0.0.0,255.255.255.255

- 网际控制报文协议(ICMP)

- 作用:让主机和路由器报告差错和异常情况

- 特点:工作在网络层

- 分类

- ICMP 差错报告报文

- 终点不可达:路由器或主机不能交付数据报

- 源点抑制:路由器或主机由于拥塞丢弃数据报,之后源点放慢发送速率

- 时间超时:TTL 为 0 ,丢弃+超时报文

- 参数问题

- 重定向

- 不发送的情况

- ICMP 差错报告报文不对自己发送

- 已经发送了一个分片,其他分片不发

- 组播数据报不发

- 特殊地址不发

- ICMP 询问报文

- 回送请求和回答报文,时间戳请求和回答报文,掩码地址请求和回送报文,路由器询问和通告报文

- 常见应用:Ping(packet interNet Croper,分组网间探测)

- 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文

- 工作在应用层,而直接使用 ICMP ,绕开了传输层的 TCP 和 UDP

- 用于检测主机之间的连通性

- 有的主机为了防止恶意攻击,对 Ping 命令不予回应,比如百度

- 当我们 ping 某个服务器时,PC 端先发送 4 个 ICMP 回送请求报文,如果服务器正常运行,则返回 4 个ICMP 回送回答报文。这些报文都带有时间戳,所以可以很好的计算出往返时间

- 常见应用:Traceroute(windows 中使用 tracert)用于跟踪一个分组从源点到终点的路径

- 它使用了 ICMP 中的时间超过差错报文和终点不可达报文

- 工作流程

- 源主机利用 traceroute 命令发送一个无法交付的 UDP 数据报(即端口错误)

- 设置第一个数据报 P1 的生存时间为 1,当 P1 到达第一个路由器 R1 时,R1 收下,并让 TTL -1,这样 TTL =0,R1 就丢弃 P1,然后向源主机发送时间超过差错报告

- 接着源主机发送第二个报文,P2,设置 TTL 为 2,当R1收到后,TTL-1,然后继续发送,当 R2 收到后,TTL-1=0,丢弃,并返回时间超过差错报告

- 以此类推,当目的主机收到一个 TTL =1 的报文时,返回一个终点不可达报文

- ICMP 差错报告报文

💡 直接广播地址和本地广播地址(首先广播地址):直接是主机号全为1,需要直到本网地址;本地广播是IP地址全为1

💡

| ICMP 报告种类 | ICMP 报文类型 |

|---|---|

| 差错报告报文 | 终点不可达 |

| 源点抑制 | |

| 时间超过 | |

| 参数问题 | |

| 改变路由 | |

| 询问报文 | 回送请求和回答 |

| 时间戳请求和回答 |

拓展

🔦IP 地址和 MAC 地址各有什么特点和联系?两个地址放在一个数据帧中会冲突吗,为什么

IP 地址是因特网中分配给每一个主机的全球唯一的 32 位标识符。而 MAC 是 48 位硬件唯一标识符,二者都用于在一定范围内确定主机的地址。不会产生冲突,因为两者位于协议栈的不同层。

🔦 为什么划分子网,子网掩码的作用

划分子网是因为二级地址分配不灵活,利用率低。子网掩码用于确定一个 IP 地址所属的子网地址

🔦 IP 广播和数据链路层广播的区别

IP 广播是网络层,通过数据报对一个网络上所有主机进行广播。而数据链路层广播是在局域网上通过数据帧,对所有主机进行广播

🔦 IP 协议和 UDP 协议的区别

| IP 协议 | UDP 协议 | |

|---|---|---|

| 可靠程度 | 不可靠 | 不可靠(比IP稍好) |

| 网络协议层次 | 网络层 | 传输层 |

| 功能 | 路由转发 | 提供端到端通信 |

🔦 IP 地址,MAC 地址和端口号的区别和联系

| IP | MAC | 端口号 | |

|---|---|---|---|

| 层次 | 网络层 | 链路层 | 传输层 |

| 实质 | 逻辑地址 | 硬件地址 | 应用程序端口号 |

| 位置 | IP 数据报首部 | MAC 帧首部 | 传输层协议首部 |

| 作用 | 网络中识别主机 | 链路中识别主机 | 识别应用程序端口,实现端到端通信 |

- 主机通信发送数据,将数据从应用层交给传输层。

- 传输层根据应用程序接口封装成报文交给网络层。

- 网络层添加IP地址在首部交给数据链路层。

- 数据链路层添加MAC地址交给物理线路进行传输。

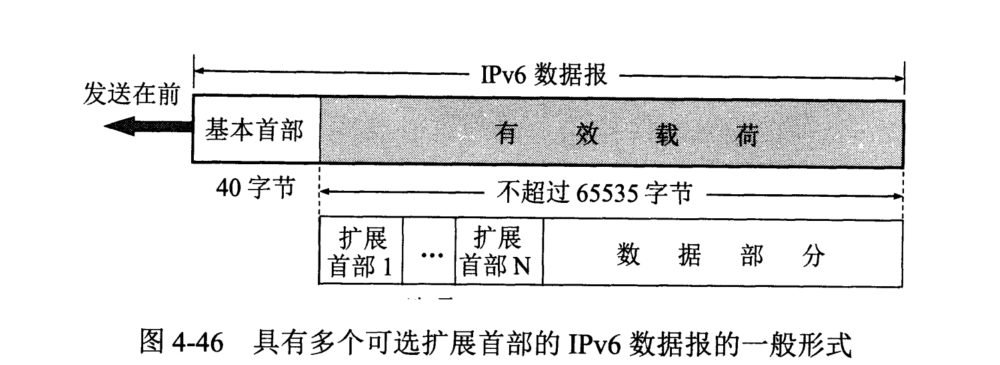

4.4 IPv6

IPv6 的特点

- 解决 IP 地址耗尽的问题

- CIDR(无类别域间路由,Classless Inter-Domain Routing)

- NAT 用于节省全球地址

- IPv6

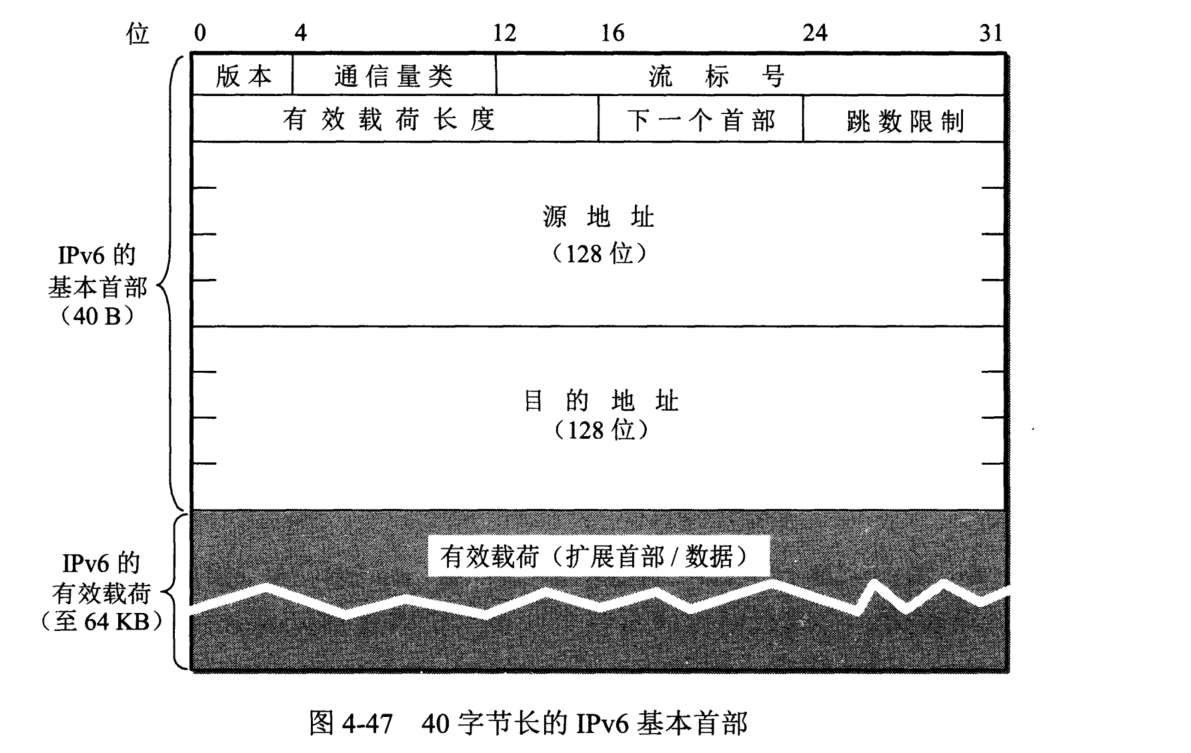

- IPv6的主要特点

- 128 位地址

- 自动配置

- 源节点才能分片

- 首部长度是 8B 的整数倍,固定长度40 B

- 安全性

- 不提供校验和

- 目的地址的三种基本类型

- 单播:点对点

- 多播:一对多

- 任播:一对多再对一,即给任播组内的任意主机之一通信

- 表示法:128 位

- 每 4 位一个 16 进制

- 每 4 个 16 进制一组(8组)

- 每组中,开头连续的 0 可以省略

- 0000 ~ 0(简写)

- n 组 0 可以缩写位 :: 通过总组数来判断省略

- 相连的才能省

- 最多一个 ::

零压缩:一串连续的零可以被 :: 取代,但冒号只能出现一次,前导零可以省略。

- 分级

- 顶级:全球公共拓扑

- 场点级:单个场点

- 单个网络接口

- 过渡

- 双协议栈:主机同时使用两个协议

- 隧道技术:将 IPv6 封装到 IPv4 数据报的数据部分

IPv4 和 IPv6 的比较

| ipv4 | ipv6 | |

|---|---|---|

| 地址数 | 32 | 128 |

| 首部 | 减少了头部字段数目,仅7个字段(首部字段固定长度) | |

| Qos | 支持 | 支持 |

| 校验和字段 | 有 | 没有 |

拓展

🔦 为什么需要 IPV6

从根本上解决 IPV4 地址短缺地问题。IPV6 能够通过网络层对数据加密并检验,提高了安全性。

- IPv6 Essentials, 3rd Edition

-

4.5 路由协议

1.自治系统(AS:Autonomous System)

- 类比美国的各州

- AS 内部有一个路由选择协议;

AS 之间也有一个不同于内部的路由选择协议; - 所有内部的路由器必须是连通的

-

2.域内路由和域间路由

内部网关协议

- IGP

- RIP(Routing Information Protocol:路由信息协议)

- OSPF(开放最短路径优先)

- IGP

- 外部网关协议

- EGP

- BGP-4

- EGP

-

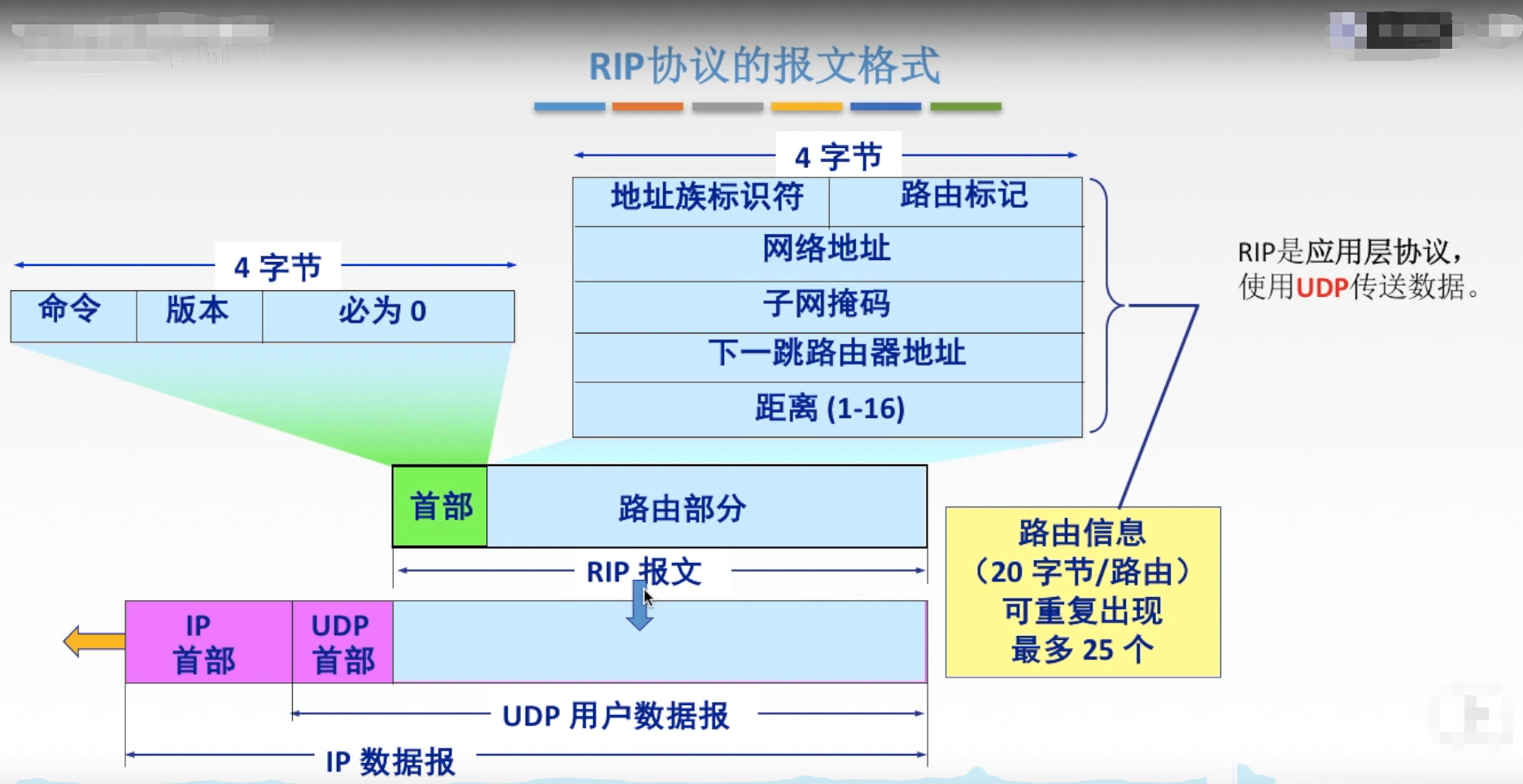

3.路由信息协议(RIP)

规定

- 维护自己和其他所有网络的距离(跳数)

- 跳数少 = 好

- 最多 15 跳,16 跳就是不可达了

- 默认 30s 广播一次

- 特点

- 仅和相邻路由器交换信息

- 交换的信息是路由表(下一跳,最短距离)

- 收敛后路由表的目的网络的距离是最短的

- 距离向量算法

- 优点

- 开销小

- 实现简单

- 收敛快

- 缺点

- 规模小

- 坏消息传得慢

- 其他

- RIP 是应用层协议

- 基于 UDP

4.开放最短路径优先协议(OSPF)

- 基本特点

- 向所有本区域内的路由器泛洪发送信息

- 这个信息是部分信息:相邻路由器链路状态和度量(代价)

- 链路状态发生变化才泛洪

- 网络层协议,使用 IP 数据报传输

- 对自治区域再划分

- 组播方式

- 其他特点

- 灵活配置

- 多路径间的负载均衡

- 鉴别功能

- 支持边长子网划分和 CIDR

- 基本工作原理

- 频繁交换信息

- 各自建立链路状态数据库(全网拓扑图)

- 使用 D 算法得到到达目的网络的最优路径

- 链路状态发生变化再重新计算

五种分组类型

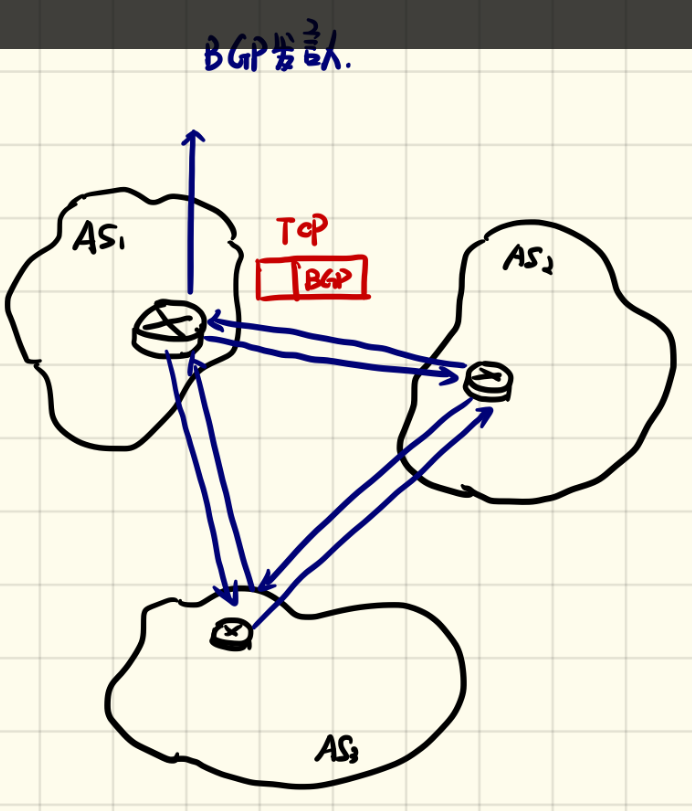

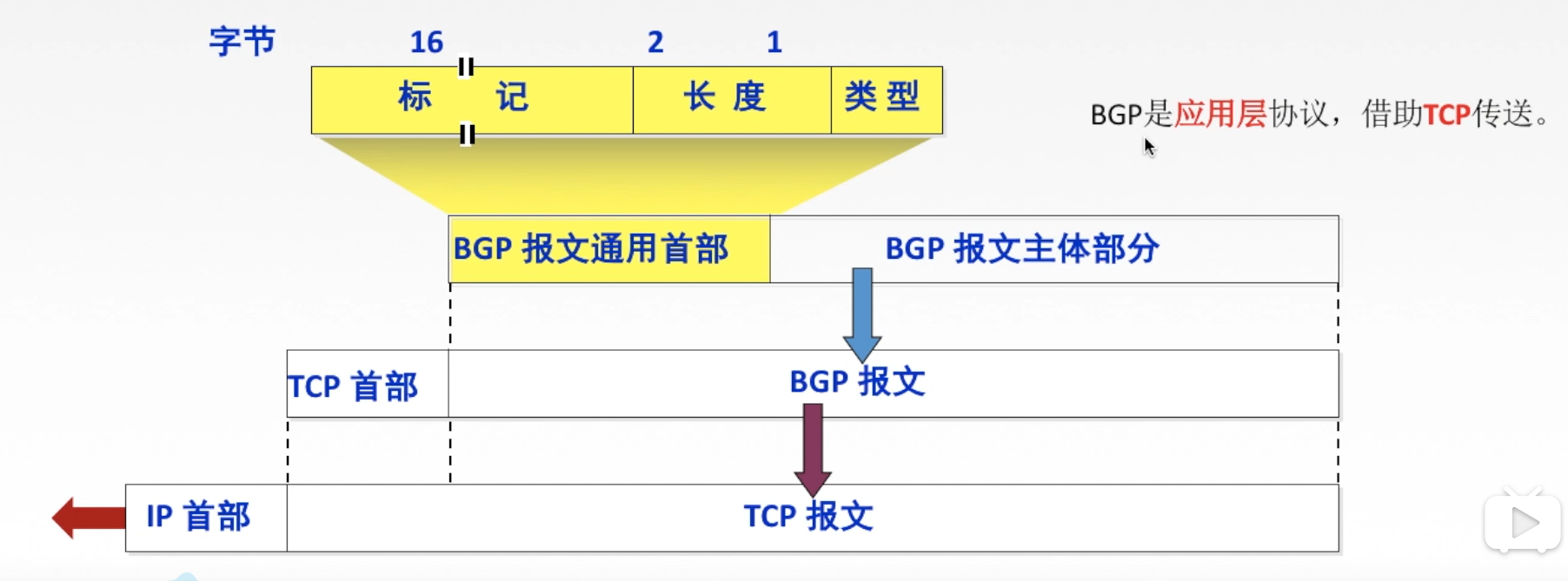

路径向量协议

- 特点

- 只找还不错的路由

- 应用层

- 基于 TCP 报文

- 变化后,只更新变化部分

- 可达性信息是到达某个网络的路径

- 工作原理

- 报文

- 打开报文

- 更新报文

- 保活报文:随时确定你还活到

- 通知报文:发送差错

- 三种路由协议的比较

- IGP 和 EGP 的区别

- IGP 是自治区内部路由,力求最佳路由,不关心其他自治区使用什么协议

- EGP 是自治区域间路由,力求较好路由,不关心内部协议

- 为什么三种路由协议使用对应的传输协议

- RIP:与相邻路由交换信息,使用 UDP 开销小

- OSPF,要泛洪,直接使用 IP 更灵活

- BGP 要交换整个路由表和更新信息,TCP 提供可靠交付,减少宽带消耗

PS

EGP 是 使用 IP 协议。

4.6 IP 组播

1.组播的概念

- 应用

- 视频点播

- 视频会议

- 原理:主机只发送一个数据给多个接收者,这些数据在分叉时复制(副本)转发

- 特点

- 基于 UDP ,发送给多个接收者

- 一台接受的主机可以属于多个分组(一台主机可以开启多个视频点播一样)

- 使用 IGMP(因特网组管理协议)加入组播组

- 组播需要组播路由器的支持

- 使用 D 类地址:每一个组一个标识地址

2.IP 组播地址

所谓组播就是,一个源主机希望给一组计算机发送数据,但不需要源主机一个一个对一组计算机中的每一个其他主机发送,而是把数据发送到一个组播地址,然后该地址会给其他主机发送一份副本

采用 D 类地址:224.0.0.0~239.255.255.255

- 注意

- 不可靠,采用 UDP

- 只能用于目的地址,而源地址是单播

- 不产生 ICMP 差错报文

- 并非所有 D 地址可以作为组播地址

- 场景:斗鱼直播

- 分类

- 硬件组播

- 因特网范围的组播:最终回归硬件组播

- 组播mac地址

- 01-00-5E

- 剩下的由 D 类地址的后 23 位转换的来

3.IGMP 与组播路由算法

- IGMP 可以知道组播组成员的信息,包括,加入和离开组播组的主机

- 特点

- IGMP 部管理因特网范围内所有的组播组,只是对本局域网内的管理(加入 or 退出)

- IGMP 是 TCP/IP 的一部分

- 构造组播树避免路由环路

- 工作方式

- 第一阶段

- 主机向组播组申请加入

- 组播路由器将成员信息转发给其他组播路由器

- 第二阶段:组播路由器周期探询本地主机,只要一台响应则视为活跃

- 第一阶段

4.7 移动 IP

1.移动 IP 的概念

移动结点以固定的 IP 地址,实现在不同网段漫游的功能

- 支持移动性的因特网体系结构

- 具体技术

- 移动节点以固定的 IP 地址实现跨越不同的网段的漫游功能

- 不改变 IP 地址,而改变驻留地址

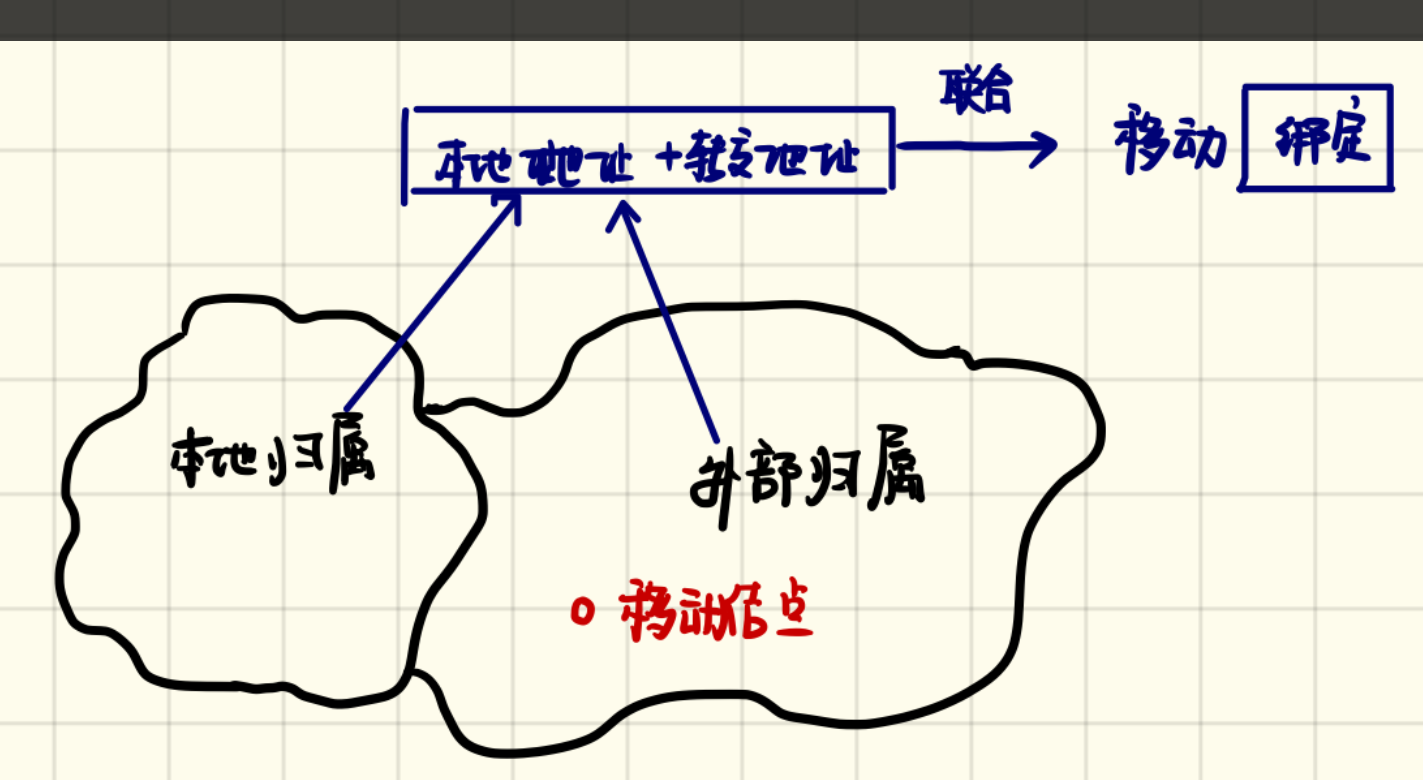

- 三种功能实体

- 移动结点:永久 IP 地址

- 本地归属

- 外部归属

2.移动 IP 通信过程

- 特点

- 本地地址不变

- 本地代理用于维护当前的位置信息

- 转交地址用于标识当前的地址,便于路由选择

- 基本的通信流程

- 移动结点在本地:使用 TCP/IP 通信

- 移动结点在外部

- 移动结点回到本地

- 注销转交地址

- 移动主机被分配有主 IP 地址和转交地址

note

- 移动 IP 的分组路由分为单播,广播,组播

4.8 网络层设备

- 路由器的组成和功能

- 任务

- 连接异构网络,完成路由转发

- 基本的包过滤防火墙

- 功能

- 路由选择的核心是路由选择处理机:通过指定的路由选择协议构造路由表

- 分组转发

- 交换结构:选择适合的端口输出

- 一组输入端口:从物理层的比特流中提取链路层帧,从帧中提取数据报

- 一组输出端口

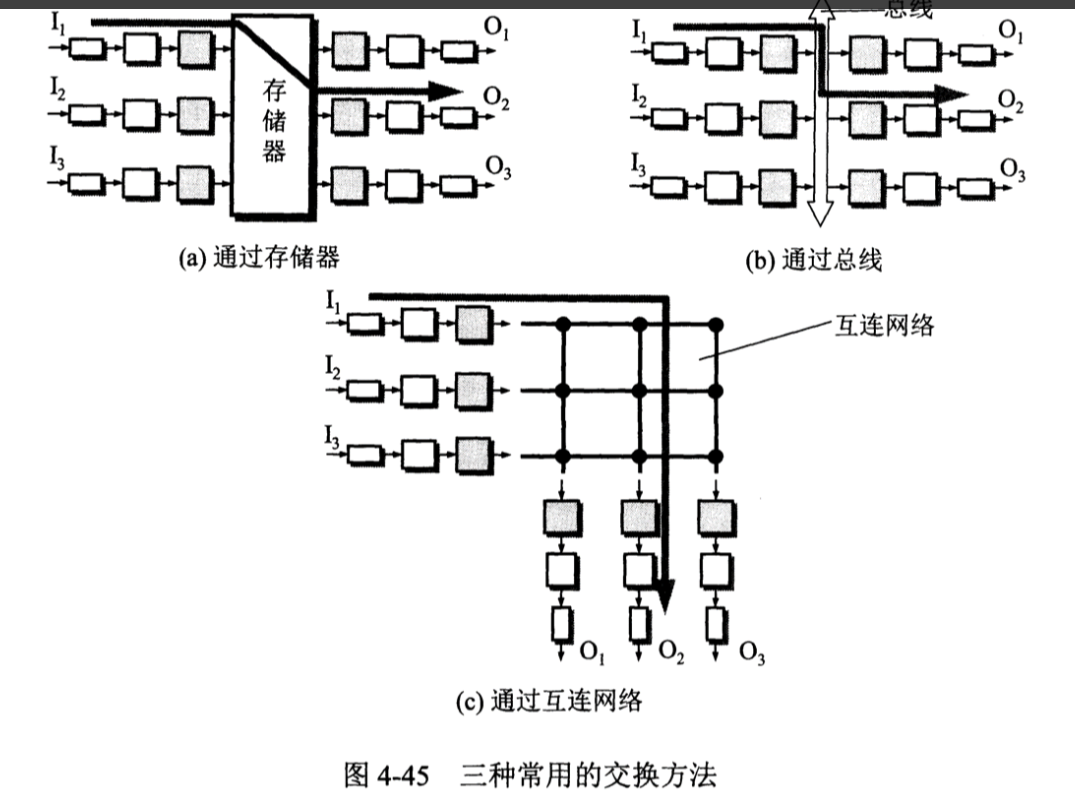

- 常用的三种交换方式

- 存储器交换,早期路由器是普通的计算机

- 路由处理机是 CPU

- 分组转发是存储器

- 总线交换

- 通过共享总线交换

- 互连网络交换

- 多个总线

- 存储器交换,早期路由器是普通的计算机

- 任务

特点

- 网络层设备

- 实现下三层功能

- PS:如果一个存储转发设备实现了某层的功能,那么它就可以互联在该层次(以及该层次一下)使用不用协议的两个网络

路由器与网桥的区别

路由器面向协议

路由表与路由转发

IP 网关 = IP 路由器;互联网 = 互连网

- 交换机与路由器地区别

- 交换机只能用于单一网络内,计算机地互联

- 路由器还支持异构网络地互联

- 链路层广播和 IP 广播地含义

- 链路层广播:对本局域网内广播 MAC 帧

- IP 广播:对目的网络广播 IP 地址

- 关于 ARP 响应

- 如果目的主机在同一个局域网,则目的主机返回 ARP 响应分组

- 如果不在,则本局域网路由器响应

- 层次路由划分自治系统

- 首部长度,总长度和片偏移地基本单位:4B,1B,8B

- IPv6 首部长40B,地址长度 16B

- https://blog.csdn.net/qq_25827845/article/details/70946185 路由聚合

- 网络访问全流程(转)

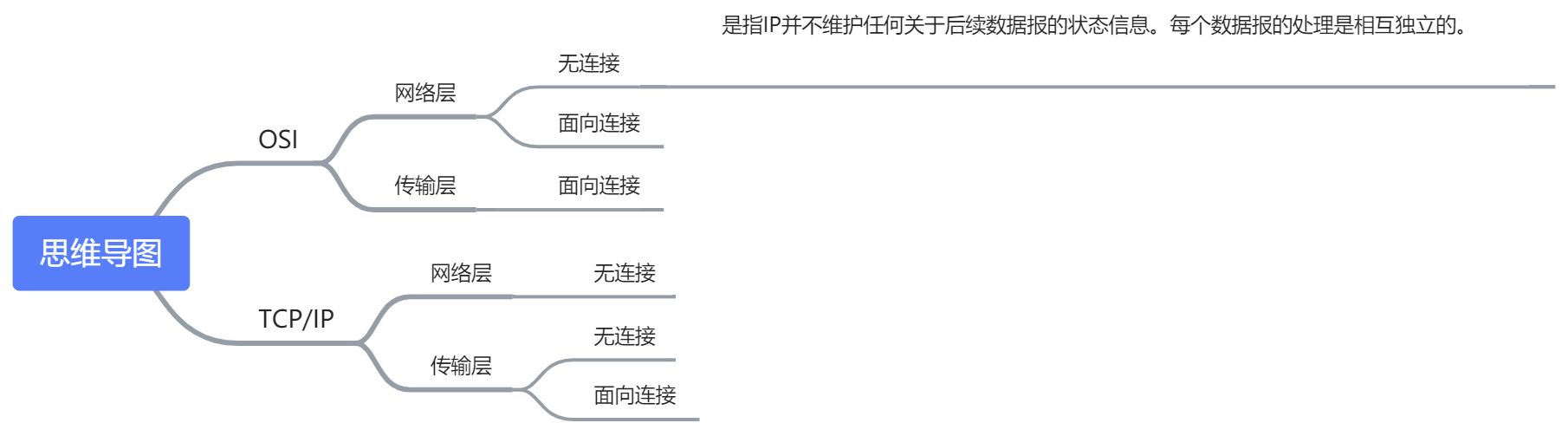

- 面向连接和非连接

- 通常物理设备可以互联本层及以下的不同网段,除了集线器之外

- 在路由器进行互联的多个局域网结构中,物理层,数据链路层和网络层协议可以不同,网络层以上的高层协议必须相同