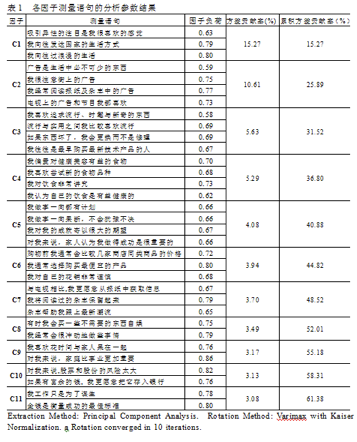

北京零点前进策略 吴垠 编者按 《中国居民分群范式的研究》采用国际通用的做法,用因子、聚类、对应分析的方法分析了广义市场细分的结果,分析了中国分群研究的特点。本文采用阶层分析与市场细分相结合的方法,是一种创新。几个建议: 这样大的样本,可以一半做分析,一半做检验;职业收入应做多元对应,而不是单个对应;性别差别在很多研究中都得到了验证,在这里忽略了;应用了很多的统计方法,每用一次都会失去一些信息;推得太广,可能会融入作者个人的主观判断;在实际应用中,这些人群的划分在商业上意味着什么?每一群内的同质性如何? 本文有非常好的基础研究,填补了国内的空白。是2003年度“宝洁论文奖”专业组中最好的论文。 一 引言 近年来,随着我国对外开放和市场经济体制的发展,西方营销管理学在国内迅速传播和发展。其中VALS2模型(价值观及生活方式)(values and lifestyles)通过菲利普•科特勒(Philip Kotler)的营销管理学及相关书籍的介绍其影响相当广泛。当前,我国消费者的观念和行为越来越复杂,以消费者为中心的市场竞争形势已使许多企业及广告公司的市场研究趋向,由一般性的社会统计变量向消费者的生活形态、价值观等深层展开。然而,在国内这一领域的营销理论基本沿用和跟随西方的成果。显然,照搬VALS2成果应用于复杂经济态势环境下的中国是十分困难的。 生活形态的概念最早是心理学家Adler(1927)首先提出的,它是个人认知于一定的社会、文化空间下所显现的外在形态。威廉•莱泽(1963)将“价值观与生活形态”这样一个早为社会学家所熟悉的概念引入到了营销学领域。由于这一概念比社会阶层更为生动地揭示了人们的消费方式,逐步得到了营销管理学及消费社会学的应用与关注。米歇尔(1978)基于大约1600户美国家庭的调查研究,设计出称为VALS(values and lifestyles)的系统,开始应用于商业并被国外200多家公司和广告代理商运用于营销实践中。VALS综合于两个视角来建立生活方式群体。一是基于社会心理学家马斯洛(1954)需求等级理论。二是基于美国社会学家戴维•瑞斯曼(1950)提出的“驱动说”,1989年VALS修改为VALS2,将美国成年人划分为8个消费群体并在欧美得到了广泛应用。但是,东方国家的日本没能直接地应用VALS2,而是使用的SRI公司结合日本特征与NTTdata联合开发了Japan-Vals。同欧美比较而言,作为同样市场经济及法制高度发达的日本,“VALS”模式不能通用的根源所在应该是十分清楚的;欧美“守猎民族”与东方“农耕民族”文化底蕴及价值观的巨大差异。而我国的情况虽同日本同属“汉字文化圈”又别于经济发展程度与社会结构的差异。因此,迫切需要结合中国特点的应用性基础研究成果的出现。 近几年以来,一方面,我国多家大型市场研究机构、企业为了适应分层与分众的消费趋势,开始运用实证的、定量的研究方法并陆续取得了一定程度的应用成果。张仲梁(1999)提出了8类分群概念。向采发(1999)研究了上海市消费者的生活方式,定量分析出六类群体。何建新等(2001)基于16400个居民调查进行了消费者层的划分及应用研究。IMI公司(2001)调查的7个城市的7093样本得出了7大“IMI消费群”,中国AC尼尔森(2002)在三个主要城市利用CATI调查了1,500多名被访者得出5种不同面貌群体等。但是,从其中发表的成果来看,就基础研究而言,调查方法或是样本量代表性、统计意义水平(累积贡献度)及分群的正确判别率等尚存在着很大的商榷空间,特别是还没有形成与Vals模型接近的既有理论基础又有广泛应用性的社会分层结构范式。 另一方面,围绕着社会分层及群体分众化的研究成果也有所出现。主要以我国研究机构、高等院校为代表。李强(1997)提出社会分层是一种隐藏在社会结构内部的关系,它反映的是社会资源在各群体之间的一种分配。特别是,陆学艺等(2001)《当代中国社会阶层研究报告》基于社会、经济、生活方式差异日益明晰化的现象,提出了新的社会阶层划分标准影响巨大。该体系把原来的“两个阶级一个阶层(工人阶级、农民阶级和知识分子阶层)”的社会结构,变成了十大阶层,富于时代感,引起了海内外舆论的普遍关注。但是,这些社会分层研究并不能应用于消费者生活形态,心理及价值观等更深层方面的分析。目前,社会分层研究成果仍然存在着在研究和分析方法上,亟需改进、加强统计分析技术手段以及李路路(1999)指出的“中国的社会分层研究,主题丰富,但深化、拓展不够”的现象。 综上所述,伴随着经济改革的深入、市场经济的迅猛发展,基于复杂环境下的中国消费者的社会分层与分群结构性的探讨还存在着相当大的研究空间,迫切需要结合当代中国的“本土化”特征形成规范性研究成果。本文通过全国30个城市的70684位消费者的入户调查,以被访者的生活形态为分类基础,进行了分群结构范式的探索研究。其成果的五层14族群的结构(CHINA-VALS模型)平均正确判别率为93.7%,11项分群指标的累积贡献度为61.38%,数据结果相当理想。CHINA-VALS模型对中国消费者14族群的划分不仅充分客观反映了消费者“理性”与“非理性”的多元化及“理性中有非理性,非理性中有理性”的特征,并对探索社会趋势、更好地解释消费者(居民)行为、明确目标细分市场、提高企业的战略营销水平,指导开发不同产品满足不同层次需求,尽可能减轻新产品研发投资风险、提取广告主题、激发广告创意以及结合市场的普遍性与行业的特殊性,预测行情等能够发挥积极指导性作用。 二 研究方法 2.1抽样调查: 按照居住在不同城市的15-64岁成年人口密度分配样本,分层与系统抽样相结合的抽样方法进行抽样,抽样的具体步骤采用分层二阶段抽样进行,首先将被调查城市各行政区域的访问样本数量按人口比例分配;第一阶段,将各区的居委会编号排列,按各区分配到的居委会数量,抽取居委会;第二阶段,将选中的居委会的家庭户编号排列,按系统抽样法在各居委会中抽取20个家户样本。每户采用Kish表抽取一人调查。2001年度分4期执行。 2.2调查城市: 调查的30个城市是北京、上海、广州、成都、天津、沈阳、济南、南京、武汉、福州、西安、昆明、重庆、厦门、深圳、杭州、郑州、青岛、大连、哈尔滨,长春、太原、长沙、南宁、海口、佛山、宁波、苏州、南昌、合肥。2001年度共入户面访了70,684个居民。 2.3测试工具: 采用通常的心理描述测试法。即采用一系列关于对社会活动、价值观念等内容的陈述,测试问题的随机排列。请被访者根据自己的情况做出判断。调查中采用5分尺度评价法,1分表示非常同意,5分表示非常不同意。 2.4统计分析: 本研究的数据分析是采用多变量的统计方法进行。使用的数量方法有因子分析、聚类及判别分析,指数分析、交互分析及卡方检验、对应分析等。主要过程有应用性价值观的探索及数据结构的检验,评价因素的抽出分群探索及分群数目的界定,最后进行分群的结构解析。统计软件包为SPSS 8.0 for Windows。 三 分析与结果 3.1因子分析 为了探讨居民心理意识层面的特征。本研究应用因子分析将系列相关因素综合为一个因子,经正交旋转、反复检验97项测试语句后,去掉单一测试语句,最后抽取出特征值大于1的33个语句,共11个评价因素,如表1所示,选取测试语句的因子负荷量大于0.58。累积方差贡献率(%)为61.38。

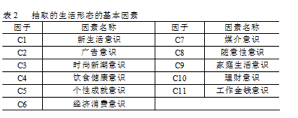

仔细考察表1中11个因子中所包含陈述的实际意义,抽取概念后进行了因子命名。如;第6因子(C6)—“经济消费意识”是由3条测量语句得出:1,购物前我通常会比较几家商店同类商品的价格;2,我通常选择购买最便宜的产品;3,我对自己的花销非常谨慎。其因子负荷在0.68以上。表示大部分被访者具有经济消费意识。其他因子名称抽取方法相同,各因子的名称如表2所示。

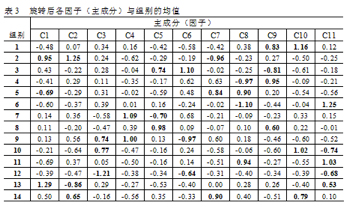

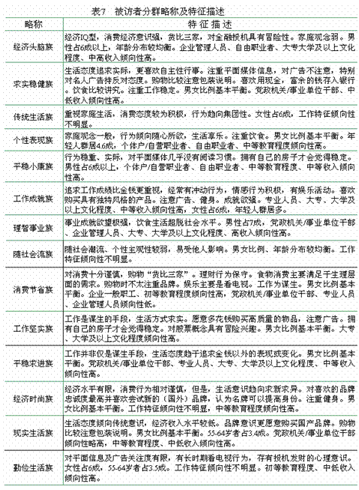

3.2聚类分析 聚类分析是根据生活形态所抽取的11个评价因素为基础变量,对70,684个样本在评价因素上的得分进行非谱系聚类分析,将其区分为意识导向互异的14个分众群体。然后对其分众集中度进行了纯度检验。表3是旋转后各因子(主成分)与组别的均值结果。根据表中每一类群居民的因子的特征,我们最终将消费者的生活形态分为14个类别,即:组别1为经济头脑族,组别2为求实稳健族,组别3传统生活族,组别4为个性表现族,组别5为平稳小康族,组别6为工作成就族,组别7为理智事业族,组别8随社会流族,组别9消费节省族,组别10工作坚实族,组别11平稳求进族,组别12经济时尚族,组别13现实生活族,最后组别14为勤俭生活族。

表4的判别分析的均值检验结果显示F值的C2最小为1995.762,C10最大为2582.377,Sig值均极低。说明这些变量在不同类群中均值不同是由于类群间差异所致。而不是有随机误差引起的。表明各组中均值差异显著。

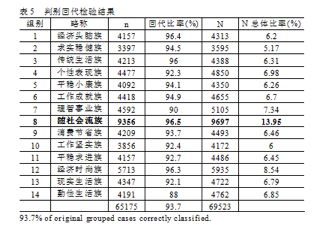

表5为判别回代检验结果。从表中数据可以看到,包含组别14变量的判别函数进行分类的小结。可以看出“经济头脑族”的4313个样本中,有4157个样本被判别正确。分类错判率为3.6%。“求实稳健族”的正确判别率为94.5%,占总体比率13.95%的最大族群“随社会流族”的正确判别率为96.5%。其他族群的正确判别率如表5中所示。总体69523个样本中65175个样本被正确判别,各组群的平均正确判别率为93.7%。考虑到分群的量化功能,过多将导致操作繁琐,过少将引起分群纯度下降,14分群结果说明效果十分理想。

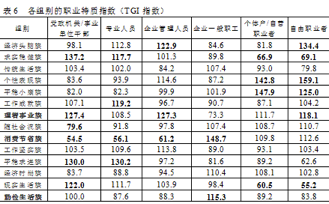

3.3指数分析 为了探求各组别的职业特质的主要差异,进行了特征性指数(TGI指数)分析。表6显示的是特征性指数的结果。考虑到特征的显著性,可以认为大于115和小于85以外的指数具有显著性特征。如表中所示,“经济头脑族”中企业管理人员的特征指数为122.9,自由职业者为134.4;求实稳健族中“党政机关/事业单位干部”和“专业人员”的指数大于115,而“个体户/自营职业者”、“自由职业者”小于85。“传统生活族”指数没有显著性特征。“个性表现族”,“平稳小康族”。“工作成就族”的专业人员,“理智事业族”中“党政机关/事业单位干部”,“企业管理人员”的特征指数均大于115。“随社会流族”中“党政机关/事业单位干部”的指数小于85外,其余各项没有显著性特征。值得注意的是“消费节省族”和“勤俭生活族”中“企业一般职工”的指数均大于115,说明了这两组群中“企业一般职工”特征明显。

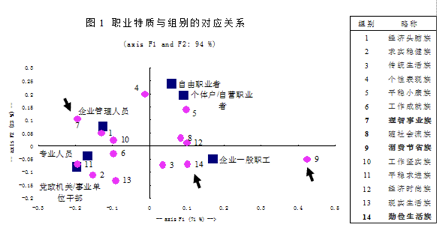

3.4对应分析 为了准确发现各组别特征性,对14组群与职业特质、文化程度、个人收入进行了对应分析。从图1职业特质与组别的对应关系中我们可以观察到各个组群的对应关系,组别7(理智事业族)与“党政机关/事业单位干部”,“企业管理人员”的距离十分接近。而组别9(消费节省族)和组别14(勤俭生活族)与“企业一般职工”关系距离接近。这一点同特征性指数的结果完全一致。

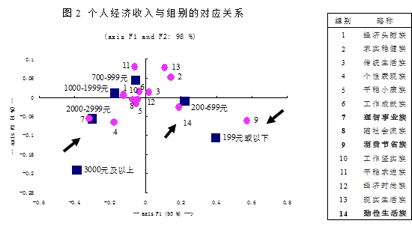

图2是个人经济收入与组别的对应关系的知觉图。如图所示F1与F2共为98%,F1为93%,而F2只有4%。由此可以看出F1即横坐标的为最主要判别尺度。观察与图1同理,组别7(理智事业族)与“党政机关/事业单位干部”,“高段收入水平”的距离十分接近。而组别9(消费节省族)和组别14(勤俭生活族)与“低段收入水平”关系距离接近。组别4(个性表现族)与“高段收入水平”的相关距离也比较接近。组别4为个性表现族,组别5(平稳小康族),组别6(工作成就族),组别8(随社会流族),组别10(工作坚实族),组别11(平稳求进族),组别12(经济时尚族)与“中段收入水平”的距离接近。

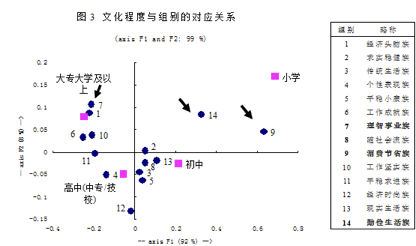

图3是文化程度与组别的对应关系图。F1与F2共为99%,F1为92%,而F2只有8%。F1为主要观察尺度。组别1(经济头脑族),组别6(工作成就族),组别7(理智事业族),组别4(个性表现族),组别10(工作坚实族)及组别11(平稳求进族)与“大专大学及以上”距离接近。而组别9(消费节省族)和组别14(勤俭生活族)与“小学”和“初中”的关系距离位于两者之间。说明了着两组的文化程度水平较低。

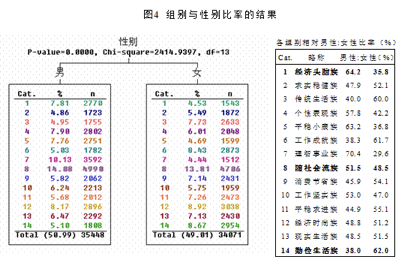

3.5交互分析及卡方检验 性别分类数据是对性别分析以及认识男女两性所处的环境、现状和他们对经济不同贡献的一个重要研究内容(APEC2001)。图4是基于14组别男女性别的分类数据结果。从中可以发现男性组别中“随社会流族”占总体的14.08%,女性组别中“随社会流族”也占最大比率(13.81%),这组的男女性相对比率为51.5%对48.5%,由于总体男女比率为50.99%对49.01%,“随社会流族”中性别比率基本与样本结构相同。值得注意的是“经济头脑族”、“平稳小康族”中的男性相对比率均高于60%,特别是“理智事业族”中的比率高达70%以上。而在“传统生活族”、“工作成就族”和“勤俭生活族”中的女性比率高于60%。其他组别比率如图所示,分类数据显示出了各组别性别比率的特征。

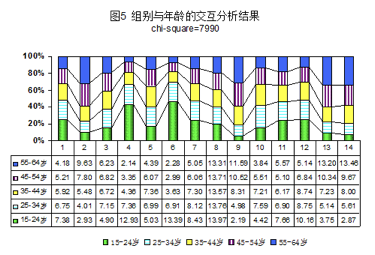

年龄作为社会统计的重要变量,不言而喻。在现实生活中,人们不仅给年龄赋予了多种含义,而且年龄还可以折射人们的一种生活状态(刘德寰2002)。图5是各组与不同年龄组的交互分析结果,图中数据表示的是各年龄段在各组别内的比率。例如,从中可以看到组别8(随社会流族)中,除55-64岁的13.31%外,其他各个年龄段的比率均为最高值。组状图表示的是各组别内的各年龄段的相对比率。从组别8(随社会流族)可以看出各年龄段的比率相当接近。组别4(个性表现族)、组别6(工作成就族)中15-34岁年轻人的比率超过60%。而组别2(求实稳健族)、组别9(消费节省族)、组别13(现实生活族)、组别14(勤俭生活族)中45-64岁中老年人的比率接近60%。从图5中的任意同一年龄可以看到,相同年龄组的人在各个组别均有分布。把相同年龄居民放在同一生活形态平台上去分类的话,必然会产生相当大的误差。

3.6各类型居民的特征 表7是被访者分群略称及特征描述结果。描述内容包括生活形态及社会统计变量特征并具有数据上的显著特点。如:经济头脑族的特征描述为经济方面呈IQ型特点,消费经济意识强,“货比三家”。对金融活动具有冒险精神。家庭观念较弱。性别组成;男性占6成以上。年龄分布没有明显特点。企业管理人士、自由职业者、大专及大学文化程度、中高收入的倾向性高。又如:现实生活族:生活态度倾向传统意识,经济收入水平较低,品牌意识更愿意认购国产品牌。购物比较注意包装说明。性别比例基本平衡。55-64岁占3.4成。退休(准)公务人员倾向性略高。中等教育程度、中等收入倾向性高。

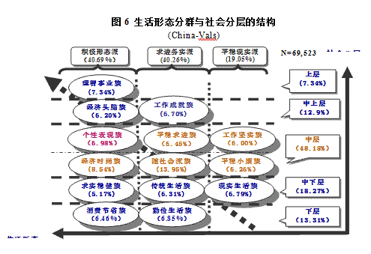

3.7居民分群与社会分层的结构 基于以上数据结果建构了社会分层与分群结果范式。图6是居民生活形态分群与社会分层的结构图(简称China-Vals)共5层、14个分群。横坐标表示的是生活形态,包括生活态度和方式的信息。如图所示,根据量化数据及测试语句意义特征14个分群分类为三大不同的形态派别。分别是“积极形态派”、“求进务实派”和“平稳现实派”。从分类数据上看,“积极形态派”高达整体的41.69%,“求进务实派”占40.26%,“平稳现实派”约占20%。从整体分析,包括“积极形态派”和“求进务实派”的11种族群占中国消费者整体的80%以上,反映了中国消费者普遍持有积极、务实的消费心态。从具体分群的数字来看,中层的“随社会流族”,人数比例最高为13.95%,其他各分群比例比较接近多在6-7%之间。纵坐标是社会分层,是基于被访者职业特质、文化程度及个人收入3方面内容进行的。如图所示,下层有2个分群,中下层有3个,中层有6个,中上层有2个,而上层只有一个分群。中层的相对比例最高为48.18%。就14分群的总体而言,从分群结构下层向上层(纵坐标)来看,可以发现被访者的生活形态重心的变化趋势是由“基本生活”向“工作事业”方面延展。

四 考察与讨论 本文表1的特征值大于1的累计贡献度为61.38%,应该对69,524如此大样本而言是十分理想的。这一数据同比上述IMI公司(2001)及何建新等(2001)的成果高出约15-17%的。这一结果极大地提高了分析的代表性代表性。 表2所指的价值意识,是体现了主体的立场、尺度,是一种主要反映主体性和主体态度的意识。所提出的“应用性价值观”并不是指理智-观念层面的,而是指功能-应用层面的价值意识。 就中国人价值观而言实际上我国的学者进行了大量地本土化研究(林春、杨国枢、文崇一等)。从整体上来看,中国人的文化价值观和社会价值观的特征至今仍未有系统的回答。与西方人相比,中国人的价值观不够“终极化”,而具有实用性、世俗性的倾向;同时也不具有西方人意义上的“工具性”,而是通过对伦理价值的认同和遵奉将“终极性”和“工具性”统合起来(杨宜音1998)。经笔者对近年的数据反复分析研究,赞成杨宜音的观点“中国人在“终极—工具”的维度上是没有完全分化的,因而使用试图在这样的维度上寻找差异或区别性的测量工具往往无法得出可靠的结论”但是,所谓“终极-工具”、“统合-分化“都是相对于某一维度描述客观存在的概念。对于人类而言。“终极性”的价值观应该是一样的,而对于中国人和欧美人来说其“工具性”价值观是不同的。同理,也没有绝对意义的“统合-分化”。只要客观存在存在是显著的,可以产生不同的概念,可以测量并有方法得到可靠的结论。基于以上观点,本文采用另类的视力角进行了考察。 从表2的结果对照上述IMI公司(2001)及何建新等(2001)等全国性研究成果来看,尽管各自使用的测试语句、设计构成及数目有所不同,但是,测试的人群所处社会、文化时空情镜基本接近,抽取的因子意义有些应该是完全相同或相似的。表2中的7个价值意识;即“时尚新潮意识”、“经济消费意识”、“广告意识”、“个性成就意识”、“家庭生活意识”、“饮食健康意识”、“随意性意识”,也在IMI公司(2001)和何建新等(2001)各自独立的研究中均有发现。不仅充分说明了这种价值意识是客观存在的,也反映了本研究成果的科学意义。 本文在表达抽出的因子意义的生活形态群体分类上吸收了日本的成果,14群体的分类是基于“主客观价值、三元论”的基本观点进行的。实际上,日本文化底蕴源于中国。我国古代的思想家孔子曾把人分为“中行”、“狂”、“狷”三类。他认为“狂者进取,狷者有所不为”。意思是说,“狂者”一类的人,对客观事物的态度是积极的,进取的,他们“志大言大”,言行比较强烈表现于外;属于“狷者”一类的人比较拘谨,因而就“有所谨畏不为”;“中行”一类的人则介乎两者之间,是所谓“依中庸而行”的人。因此,在这一维度的表达上分成了三大派别。值得注意的是“积极形态派”高达40.69%,这与东方社会“中庸之道”为主流的传统之间产生了不小的“偏差”。无疑这与近年来政治改革后释放出的巨大空间有很大关系。如果,从辩证观的另一侧面而言,也映射出了目前社会“浮躁说”的影子。 关于二维结构范式中纵向的分层,如前所述的VALS和Japan-Vals均采用马斯洛需求理论,而图6的是基于了社会分层理论进行的。主要考虑有以下2点。首先,人本主义学者马斯洛的需求理论,关心人的价值和尊严的观点无疑对人类进步富有普遍意义。然而,具体的时代条件和社会环境对人的价值意识的制约和影响作用是不可忽视的。从表2结果以及笔者利用AIO方法在石家庄所做的辅助性研究(2001)和国内大型研究成果中,均未没有发现与马斯洛需求阶层理论中的完整概念。在本研究界定的时空范围内照搬马斯洛的需求理论是不合适的。其次,基于马克思的社会存在决定于社会意识的原理,相对与价值意识(生活形态)所组成结构的纵向维度,结合适应于中国社会分层的指标体系,才能更好地反映研究对象的特征。 关于社会分层指标,马克思和韦伯的理论模式已成为经典。在当前的社会形势下,本文采用了社会学家马克斯•韦伯提出用收入、声望和权力三个标准来研究社会地位的差异,这一被许多国家采用“三元分层”的经典框架。但是,同图6结构的横坐标的表达一样也存在着本土的具体化问题。参考陆学艺等组织资源(政治资源)、经济资源、文化资源的研究成果、考虑到营销学、传播学应用的可操作性及目前社会统计的通常调查内容。本文提出了5层划分,使用了职业特质(图1)、个人收入(图2)和文化程度(图3)三元指标来描述个人资源的差异。换句话说上层为三高人群,即:高职位、高学历及高收入者。而下层则相反是三低人士。从表6的职业特质特征具体来说,上层的“理智事业族”为高层“党政机关/事业单位干部”、高层“企业管理人员”和上层“自由职业者”人士。中层的“平稳求进族”的特征为中层“干部”和中层“专业人士”。这样一来使分群结构功能化。通过这一功能结果可以为市场细分、品牌(产品)定位、分众传播及人口学等领域的应用提供基础性的参考。 就人口学的指标而言,结合考察China-Vals范式(图6)与年龄(图4)和性别(图5)的关系特点。从China-Vals的年龄结果来看,可以发现年龄结构由上而下呈现越来越大的特征趋势。反映了更具竞争优势的年轻一代,在社会分层的地位,随着市场转型变化代际更替已基本完成。也表明社会正朝向一种资源配置更优、效率更高的社会发展。就China-Vals的女性地位来看,下层的年龄特征为最高(图5)、性别特征中,女性又占较大比例(图6),反映了女性由于生理特点较早于男性退出工作的实际状况。从性别结构的整体来看,除上层唯一的“理智事业族”男性占较大比例以外,在占全部79.4%的中间三层中,男女比例并没有十分明显差异。说明了几十年来在党和政府的努力下,城市大多数居民中,“男女平等”的社会地位问题已得到了很大的改善。 值得注意的是从比较研究的角度考察,上述性别结论与李春玲在《城镇的社会阶层分化与性别》中得到结论之一认为“存在着明显的性别阶层分化现象”是相当不同的。该文最后指出“需要强调,这一结论可能仅限于城市,在乡村地区,教育机会分配的性别不平等还是存在的”。如果是这样的话,两个结论也许是由于社会分层指标体系的不同所致。本文采用的是心理变量为分类基础,以职业特质、文化程度、个人收入为指标,而后者采用的是以职业为分类基础,以个人收入、教育年限和党团员为指标来进行分层。由此也可以看出China-Vals范式的独特性。 五 结束语 众所周知,东西方文化存在如同地理位置之间一样的巨大差异,中华文化的光辉来源于生活在这一辽阔沃土的人民之中。改革开放后,在人文社会科学领域也引进、学习了大量西方学者的成果。可喜的是近年来,关于“中国本土化”的反思在争论中得到了逐步加强。 本文通过对中国居民分群与社会分层建构的范式研究,进行了一些“中国本土化”问题的初步探索,并得到了三项重要认知;1,中国消费者14大族群,2,七点文化元素,3,社会心理结构的三层结论(安全\认同\事业). 因篇幅所限,有关China-Vals结构范式的讨论仅仅是初步的,进一步探讨和应用分析将在另文展开。 参考文献: 朱光磊,1998,《从身份到契约当代中国社会阶层分化的特征与性质》,《当代世界与社会主义》第1期 李培林主编,1995,《中国新时期阶级阶层报告》,沈阳:辽宁人民出版社。 李强,1997,《政治分层与经济分层》,《社会学研究》(4)P32-41 李路路,1999,《论社会分层研究》,《社会学研究》(1)P101-109 彭启彪、聂元飞http://www.chinasociology.org/zlk2/shzl035.TXT 陆学艺主编,2001,《当代中国社会阶层研究报告》社会科学文献出版社 张仲粱,1999,《消费者分层时代》,《数据中国》(3)P2 何建新、刘视湘,2001,《消费者生活形态研究》,《2001市场研究论文集》(下册)P150-155 向采发,1999,《消费者分类研究初探》http://chinamr.it8848.net/classfy.htm IMI(创研)市场信息研究所,2001,《2001IMI消费行为与生活形态年鉴》北京广播学院出版社 总册P73-78 AC尼尔森,2002,《AC尼尔森研究揭示中国消费者的五种面貌》 http://www.acnielsen.com.cn/ 刘德寰,2002,《年龄变量在数据分析中的应用》,《市场研究》,(1),.P13-18 杨宜音,1998,《社会心理领域的价值观研究述要》《中国社会科学》(2)P82-93 林 春,1991,《中国人价值观念差异的初步研究》,《社会心理研究》(1) 文崇一,1989,《中国人的价值观》,台湾东天图书股份有限公司 杨国枢主编,1994,《中国人的价值观:社会科学观点》,台湾桂冠图书公司 张宛丽,1996,《非制度因素与地位获得——兼论现阶段中国社会分层结构》,《社会学研究》(1) 马俊峰,1998,《近年来价值观念研究综述》,《哲学动态》(7)P15-18 韩东屏,1993,《价值是“人”及其意蕴》,《哲学研究》,(11) 我美絵子,1993,《サイコグラフィック・リサーチ“Japan-VALS”の構図①-理論編 変わる価値と変わらない価値 ブレーン》,1月号 p100-106. 石井淳蔵,1993,《マーケティングの神話》日本経済新聞社p179 李宝恒、纪树立译,1980,《科学革命的结构》,上海科学技术出版社徐鸿宾等译,比瑟姆,l989,《韦伯与现代政治理论》,浙江:人民出版社,P135。 北京师范大学,《关于价值观研究现状的调研报告》 程建平,1997,《社会学中国化问题探析》,《郑州大学学报:哲社版》(2)P91-94 李春玲,《城镇的社会阶层分化与性别》,http://www.cass.net.cn/chinese/y_08/y_08_217.htm 邹农俭,《浅论社会分层研究的意义》,《当代中国社会分化与政策选择全国学术研讨会会议论文》 Af ifi, A. A. and Virginia Clark ,1990, Computer-Aided Multivariate Analysis, Second ed., Chapman & Hall, p.447. Piirto, Rebecca ,1991, “VALS the Second Time,” American Demographics, July, p.6. Tai, Susan H C and Jackie L M Tam ,1996,A Comparative Study of Chinese Consumers in Asian Markets - A Lifestyle Analysis,“ Journal of International Consumer Marketing, Vol: 9 (1), p25-42 Lazer and William,1963,“Life Style Concept and Marketing,” Toward Scientific Marketing,P143-151.2008-06-09 18:51:08