为什么会做看一看

不断积累的海量内容池与私域传播下的阅读量增长之间的不平衡

公众号2012年推出,看一看2017年推出,5年时间内,微信公众号积累了大量的优质账号与内容,但公众号的订阅、分发与传播都是基于微信用户的私域流量,用户传播成本高、内容二次打开率较低,不利于中长尾公众号内容的传播与增长。

一方面,看一看有效地收拢了用户基于私域朋友圈传播的内容,将分散的私域分享内容聚合在一起进行分发与传播,并且由于同一篇文章的共同在看,避免了原有朋友圈重复传播的低效与刷屏问题。

另一方面,基于好友关系的在看跨越了原本的朋友圈私域,形成了更大的传播链,原本的文章仅在A及其好友列表中传播,但基于看一看,A的好友B共同在看后,文章的传播延伸至了B的好友列表,私域成长为公域。

弱化订阅号本身,强调内容,公众号去头部化

经过多年的积累,公众号的头部效应较为严重,也泛化出以订阅号为中心的粉丝效应,用户相比内容可能会更关注是谁发出了这篇内容。由于微信本身不会也不应对内容做流量扶持,新生公众号与尾部公众号生存艰难,这一点不利于公众号持久的健康发展。看一看的信息流分发更多突出文章标题、在看的朋友与在看朋友数量,而非突出订阅号主,帮助更多优质内容基于社交推荐触达用户。

用户被海量订阅与内容更新淹没,看一看帮用户优中选优

由于订阅成本较低,用户可能在日积月累中订阅了数百个公众号,目前较多公众号会保持日更或者周更的频率,这也导致用户每天会接收到几十篇的内容更新、用户筛选内容的成本较高,同时由于内容众多,导致用户的打开率下降、内容流失率高。人与人的社交关系往往存在志趣相投、行业相近、圈层重叠的特性,因而看一看基于用户的社交推荐,对海量内容进行了一层精细筛选,从非订阅流渠道提升了打开率、降低了用户错失感兴趣的优质内容的可能。

为什么会在“在看”信息流加入推荐

看一看的核心目标是连接人和内容和人

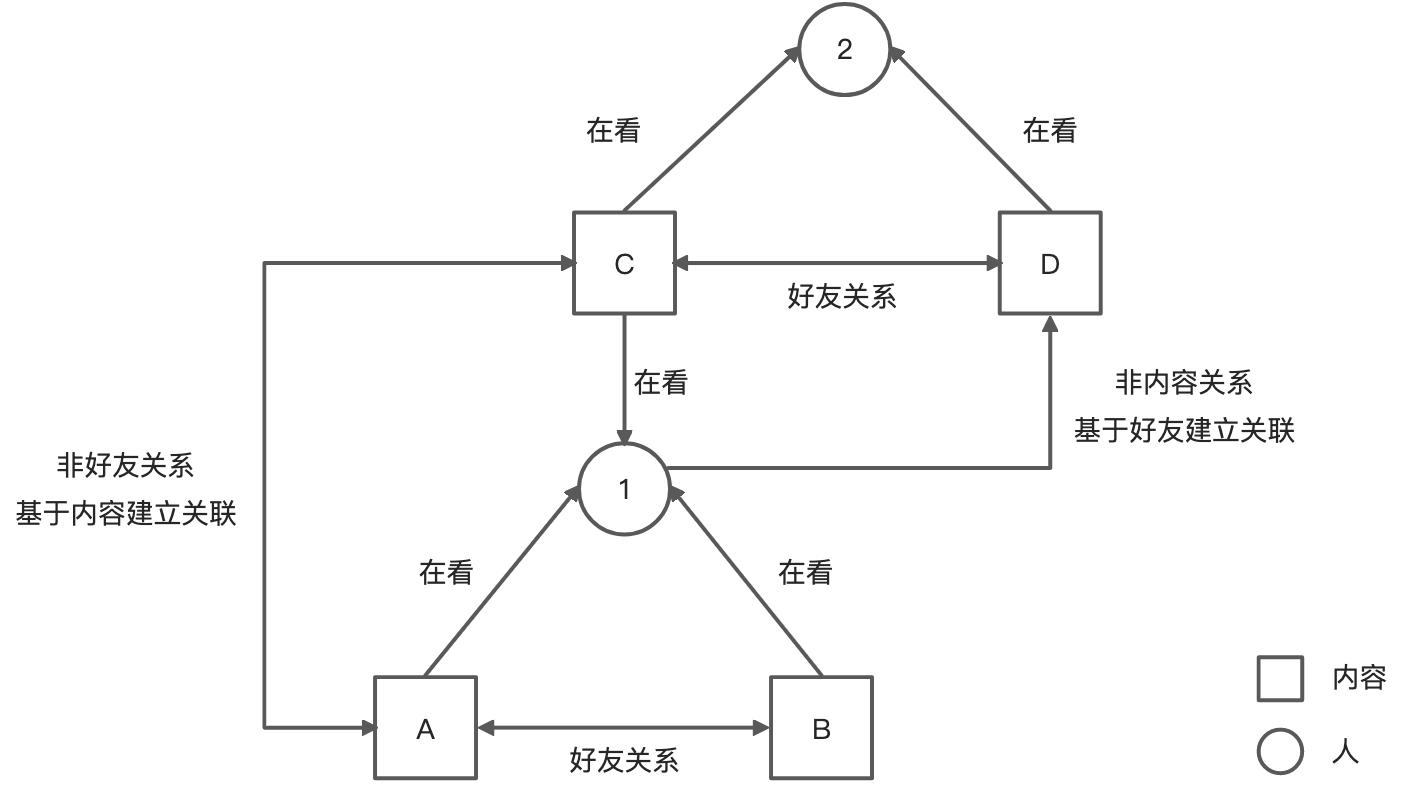

这里不是单向的人与内容的连接,也不是双向的人与人的连接,我将这里的连接关系梳理如下图:

在这样的关系中,人和内容和人都是平等的,是平等连接,这种关系区别于其他内容平台的互动和弱关系,因而我们发现“在看”的改版在不断弱化用户之间的单向互动,例如送火箭。再比如之前短暂上线的查看对方的在看列表,除了出于隐私保护下线,我认为也是希望用户与用户之间是平等连接,而非类知乎的查看某个关注的人的收藏/点赞。

“在看”中加入推荐是沙海拾贝,打破人脑的茧房

传统的基于机器推荐的内容产品往往希望能够打破推送的茧房,却难以打破人脑的茧房。基于推荐的内容平台不仅是根据用户的喜好推荐,让用户停留更久、获取更高的曝光,也在不断探索你到底喜欢什么,虽然后者是以前者为目标的,但过程却是在打破推送的茧房的,可是最终看什么样的内容是用户选择的,用户的选择反向训练机器,机器逐渐接近人脑,人脑的茧房一直在,而推送的茧房会随着机器接近人脑而不断收敛。

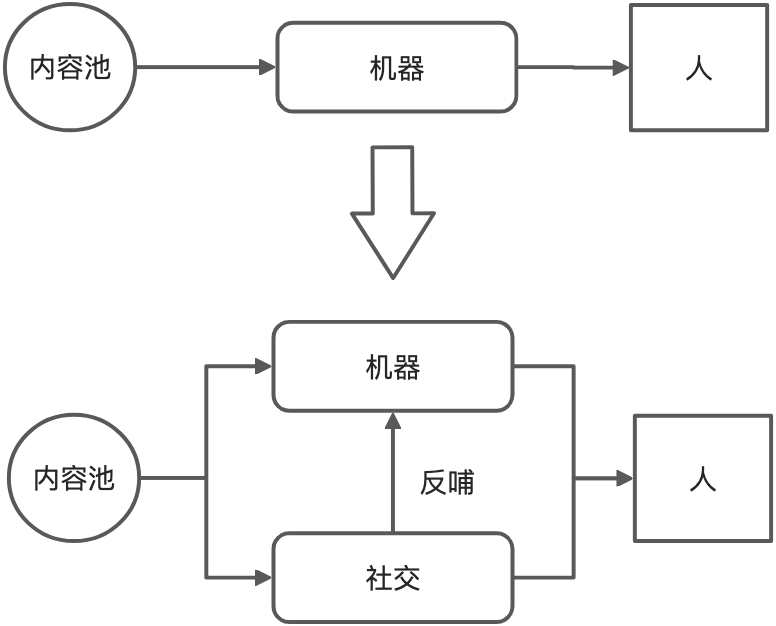

新版的迭代中,“朋友在看”演化为“在看”,除了社交关系的推荐,加入了更多元的推荐内容,这其实是改变了看一看用户的认知,甚至在初期对用户体验产生破坏,那为什么要把热点广场的部分内容加在原本纯净的社交关系的在看里?我认为是尽可能用机器和社交捞起被茧房过滤的内容,前者看一看的优势在于用户画像和协同机制关系的更多元化,基于上图所展示的连接,微信能够做出区别于单纯大数据标签的机器推荐,这是除了微信以外可能其他信息流产品很难做的事情,因为只有机器、没有社交,也就没有人性,后者与朋友在看的差异在于捞起社交关注却由于用户的在看包袱而被遗漏的内容,这部分内容或许不符合传统意义上的优质,但它好看。

除此以外,原本的推荐内容是放在热点广场里,现在加入到在看中,我认为也是基于“人与内容与人的连接“这样的目标,单纯的做在看,做的是单纯的关系连接,单纯的做热点广场,做的是单纯的内容连接,但始终没能把人和内容和人连起来。

如果说热点广场和视频tab是更多的可能性探索,是微信现在往更丰富的内容载体和新的内容生态繁荣点去的话,那么在看tab就承载了更原始的价值和目标。

“在看”如何更好地帮用户看一看

核心问题在于去伪存真

上文说到的原始目标会让“在看”更难做,主要需要解决两个命题:如何对内容去伪存真、如何对关系去伪存真。微信公众号是国内早期开始并且依然存在且繁荣的内容产品,它沉淀了比今日头条多得多的好内容,也沉淀了很多垃圾内容,微信发展至今,用户又沉淀了多少无效关系、垃圾关系。利用用户数据、用户画像不断验证、不断对内容和关系去伪存真,才能更好地帮用户看一看。