第 1 章计算机网络概论

计算机网络是计算机技术与通信技术相结合的产物。计算机网络是信息收集、分发、存储、处理和消费的重要载体。计算机网络作为一种生产和生活工具被人们广泛接纳和使用之后,对人类社会的经济、政治和文化生活产生了重大影响。本章讲述计算机网络的基本概念和发展简史,以及国际标准化组织定义的开放系统互连参考模型,后者是分析和认识计算机网络的理论基础。

1.1 计算机网络的形成和发展

1. 早期的计算机网络

自从有了计算机,就有了计算机技术与通信技术的结合。早在 1951 年,美国麻省理工学院林肯实验室就开始为美国空军设计称为 SAGE 的半自动化地面防空系统,该系统最终千 1963 年建成,被认为是计算机和通信技术结合的先驱。

计算机通信技术应用千民用系统方面,最早的当数美国航空公司与 IBM 公司在 20 世纪 50年代初开始联合研究、 60 年代初投入使用的飞机订票系统 SABRE土美国通用电气公司的信息服务系统则是世界上最大的商用数据处理网络,其地理范围从美国本土延伸到欧洲、澳洲和亚洲的日本。该系统千 1968 年投入运行,具有交互式处理和批处理能力,由千地理范围大,可以利用时差达到资源的充分利用。

在这一类早期的计算机通信网络中,为了提高通信线路的利用率并减轻主机的负担,已经使用了多点通信线路、终端集中器以及前端处理机等现代通信技术。这些技术对以后计算机网络的发展有着深刻的影响。以多点线路连接的终端和主机间的通信建立过程,可以用主机对各终端轮询或是由各终端连接成雏菊链的形式实现

。 考虑到远程通信的特殊情况,对传输的信息还要按照一定的通信规程进行特别的处理。

2 . 现代计算机网络的发展

20 世纪 60 年代中期出现了大型主机,同时也出现了对大型主机资源远程共享的要求。以程控交换为特征的电信技术的发展则为这种远程通信需求提供了实现的手段。现代意义上的计算机网络是从 1969 年美国国防部高级研究计划局 (DARPA) 建成的 ARPAnet 实验网开始的。该网络当时只有 4 个节点,以电话线路作为主干通信网络,两年后,建成 15 个节点,进入工作阶段。此后, ARPAnet 的规模不断扩大。到了 20 世纪 70 年代后期,网络节点超过 60 个,主机100 多台,地理范围跨越了美洲大陆,连通了美国东部和西部的许多大学和研究机构,而且通过通信卫

星与夏威夷和欧洲 地区的计 算机网络相互连通。

ARPAnet 的主要特点如下。

- (1) 资源共享;

- (2) 分散控制;

- (3) 分组交换;

- (4) 采用专门的通信控制处理机;

(5) 分层的网络协议。

这些特点被认为是现代计算机网络的一般特征。

20 世纪 70 年代中后期是广域通信网大发展的时期。各发达国家的政府部门、研究机构和电报电话公司都在发展分组交换网络。例如,英国邮政局的 EPSS 公用分组交换网络 Cl973) 、法国信息与自动化研究所 (IRIA) 的 CYCLADES 分布式数据处理网络 (1975 入加拿大的 DATAPAC公用分组交换网 (1976) 以及日本电报电话公司的 DDX-3 公用数据网 Cl979) 等。这些网络都以实现计算机之间的远程数据传输和信息共享为主要目的,通信线路大多采用租用电话线路,少数铺设专用线路,数据传输速率在 50Kbps 左右。这一时期的网络被称为第二代网络,以远程大规模互连为其主要特点。

3 . 计算机网络标准化阶段

经过 20 世纪六七十年代前期的发展,人们对组网的技术、方法和理论的研究日趋成熟。为了促进网络产品的开发,各大计算机公司纷纷制定自己的网络技术标准。 IBM 首先于 1974年推出了该公司的系统网络体系结构 (System Network Architecture, SNA ) , 为用户提供能够互连互通的成套通信产品; 1975 年, DEC 公司宣布了自己的数字网络体系结构 (Digital Network Architecture, DNA ) ; 1976 年,口’ffi’AC 宣布了该公司的分布式通信体系结构 (Distributed Communi(cid:173)cation Architecture) 。这些网络技术标准只是在一个公司范围内有效,遵从某种标准的、能够互连的网络通信产品,只是同一公司生产的同构型设备。网络通信市场这种各自为政的状况使得用户在投资方向上无所适从,也不利千多厂商之间的公平竞争。 1977 年,国际标准化组织 (ISO)的 TC97 信息处理系统技术委员会 SC16 分技术委员会开始着手制定开放系统互连参考模型OS I/RM 。作为国际标准, OSI 规定了可以互连的计算机系统之间的通信协议,遵从 OSI 协议的网络通信产品都是所谓的“开放系统”。今天,几乎所有的网络产品厂商都声称自己的产品是开放系统,不遵从国际标准的产品逐渐失去了市场。这种统一的、标准化产品互相竞争的市场进一步促进了网络技术的发展。

4 . 微型机局域网的发展时期

20 世纪 80 年代初期出现了微型计算机,这种更适合办公室环境和家庭使用的新机种对社会生活的各个方面都产生了深刻的影响。 1972 年, Xerox 公司发明了以太网,以太网与微型机的结合使得微型机局域网得到了快速的发展。在一个单位内部的微型计算机和智能设备互相连 接起来,提供了办公自动化的环境和信息共享的平台。 1980 年 2 月, IEEE 组织了一个 802 委员会,开始制定局域网标准。局域网的发展道路不同千广域网,局域网厂商从一开始就按照标准化、互相兼容的方式展开竞争。用户在建设自

己的 局域网时选择面更宽,设备更新更快 。

5 . 国际因特网的发展时期

1985 年,美国国家科学基金会 (National Science Foundation, NSF ) 利用

ARPAnet 协议建立了用千科学研究和教育的骨干网络 NSFnet 。 1990 年, N

SFnet 代替 ARPAnet 成为美国国家 骨干网,并且走出了大学和研究机构进入社会

。 从此,网上的电子邮件、文件下载和消息传输受到越来越多人的欢迎并被广泛使用。 1992 年, Internet 学会成立,该学会把 Internet 定义为”组织松散的、独立的国际合作互联网络”“通过自主遵守计算协议和过程支持主机对主机的通信” 。1993 年,美国伊利诺斯大学国家超级计算中心开发成功了网上浏览工具 Mosaic (后来发展 成Ne tscape ) , 使得各种信息都可以方便地在网上交流。浏览工具的实现引发了 Internet 发展和普及的高潮。上网不再是网络操作人员和科学研究人员的专利,而成为

一般人进行远程通信和交流的工具。在这种形势下,美国总统克林顿于 1993 年宣布正式实施国家信息基础设施 (NationalInformation Infrastructure, NII) 计划,从此在世界范围内展开了争夺信息化社会领导权和制 高点的竞争

。 与此同时, N SF 不再向 Internet 注入资金,使其完全进入商业化运作。到了 20 世纪90 年代后期, Internet 以惊人的高速度发展,网上的主机数量 、上网人数、网络的信息流量 每年都在成倍地增长。

1.2 计算机网络的分类和应用

1 .2 .1 计算机网络的分类

”计算机网络”这一术语是指由通信线路互相连接的许多自主工作的计算机构成的 集 合体。这里强调构成网络的计算机是自主工作的,这是为了和多终端分时系统相区别

。 在后 一种系统中,终端无论是本地的还是远程的,只是主机和用户之间的接口,它本身并不拥有计算

资源,全部资源集中在主机中。主机以自己拥有的资源分时地为各终端用户服务

。 在计算机网络中的各个计算机(工作站)本身拥有计算资源,能独立工作,能完成一定的计算任务。同时,用户还可以共享网络中其他计算机的资源 (CPU 、大容量外存或信息等)。

比计算机网络更高级的系统是分布式系统。分布式系统在计算机网络基础上为用户提供了透明的集成应用环境。用户可以用名字或命令调用网络中的任何资源或进行远程的数据处理,不必考虑这些资源或数据的地理位置。

与计算机网络类似的另一种系统是多机系统。多机系统专指同一机房中的许多大型主机互连组成的功能强大、能高速并行处理的计算机系统。对这种系统互连的要求是高带宽和连通的多样性。计算机网络中的信息传输开销很大,实际的有效数据速率比通信线路能够提供的带宽要小得多。同时,由千距离的原因,在计算机网络终端系统是通过交换设备互连的,这种有限互连的方式不能适应高速并行计算的要求。

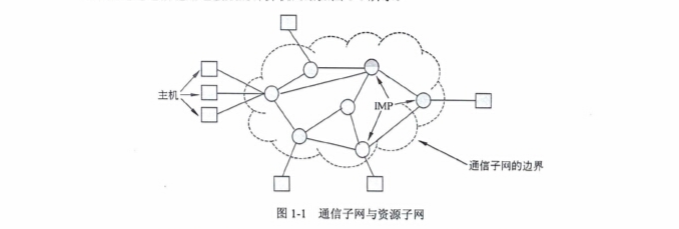

计算机网络的组成元素可以分为两大类,即网络节点和通信链路。网络节点又分为端节点和转发节点。端节点指信源和信宿节点,例如用户主机和用户终端;转发节点指网络通信过程中控制和转发信息的节点,例如交换机、集线器、接口信息处理机等。通信链路是指传输信息的信道,可以是电话线、同轴电缆、无线电线路、卫星线路、微波中继线路和光纤缆线等。网络节点通过通信链路连接成的计算机网络如图 1-1 所示。

在图 1 - 1 中,虚线框外的部分称为资源子网 。 资源子网中包括拥有资源的用户主机和请求资源的用户终端,它们都是端节点。虚线框内的部分叫作通信子网,其任务是在端节点之间传送由信息组成的报文,主要由转发节点和通信链路组成。在图 1-1 中,按照 ARPA 网络的术语把转发节点统称为接口信息处理机 (Interface Message Processor, IMP) 。 IMP 是

一种专用于通信的计 算机,有些 IMP 之间直接相连,有些 IMP 之间必须经过其他 IMP 才能相连。当 IMP 收到一个报文后要根据报文的目标地址决定把该报文提交给与它相连的主机还是转发到下一IMP,这种通信方式叫作存储转发通信。在广域网中的通信一般都采用这种方式。另外一种通 信方式是广播通信方式,主要用千局域网中。局域网中的 IMP 简化为一个微处理器芯片,每台主机或工作站中都设置一个 1MP 。在广播通信系统中,唯一的信道为所有主机所共享,任何主机发出的信息所有主机都能收到。信息包中的目标地址则指明特定的接收站。在

需要 时可以用一个特殊的目标地址(例如全 l 地址)表示该信息包是发给所有站的,这叫作多目标发送。

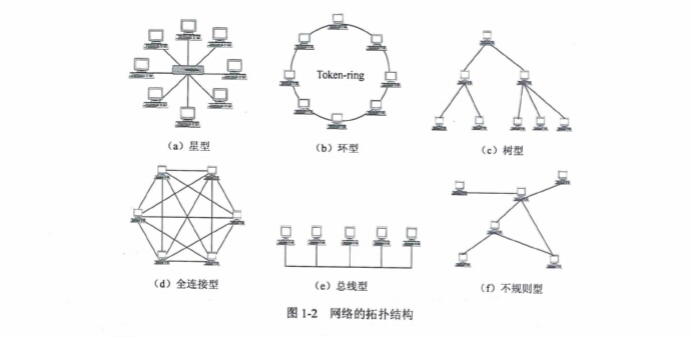

通信子网中转发节点的互连模式叫作子网的拓扑结构。图 1-2 中列出了可能有的几种拓扑结构,其中全连接型对于点对点的通信是最理想的,但由千连接数接近节点数的平方倍,所以实际上是行不通的。在广域网中常见的互连拓扑是树型和不规则型,而在局域网中则常用星型、环型、总线型等规则型拓扑结构

。

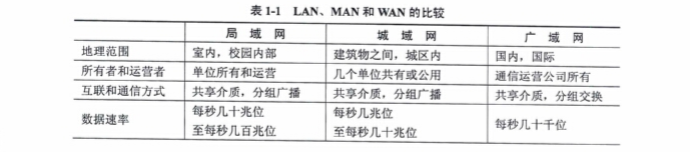

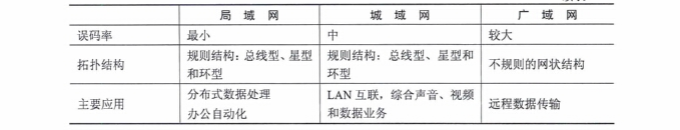

可以按照不同的方法对计算机网络进行分类。按照互连规模和通信方式,可以把网络分为局域网 (LAN) 、城域网 CM凡寸)和广域网 (WAN), 这 3 种网络的比较如表

1 - 1 所示。

按照使用方式可以把计算机网络分为校园网 (Campus Network) 和企业网 (Enterprise Network) , 前者用千学校内部的教学科研信息的交换和共享,后者用千企业管理和办公自动化。 一个校园网或企业网可以由内联网 (Intranet) 和外联网 (Extranet) 组成。内联网是采用 Internet技术 (TCP/IP 协议和 B I S 结构 )建立的校园网或企业网,用防火墙限制与外部的信息交换,以确保内部的信息安全。外联网是校园网或企业网的

一 部分,通过 Internet 上的安全通道与内部网进行通信。按照网络服务的范围可以把网络分为公用网与专用网

。 公用网是通信公司建立和经营 的网络,向社会提供有偿的通信和信息服务。专用网

一般是建立在公用网上的虚拟网络,仅限于 一

定范围的用户之间的通信,或者对 一 定范围的通信设备实施特殊的管理。网络按照提供的服务可以分为通信网和信息网。通信网提供远程连网服务,各种校园网和企业网通过远程连接形成 Internet, 提供互连服务的供应商叫作 ISP (Internet

Service Provider) 。信息网提供 Web信息浏览、文件下载和电子邮件传送等信息服务,提供网络信息服务的供应商叫作 ICP (Internet Content Provider) 。

1.2 .2 计算机网络的应用

计算机网络的应用涉及社会生活的各个方面。当前对经济和文化生活影响最大的网络应用列举如下 。

(1) 办公自动化。网络化办公系统的主要功能是实现信息共享和公文流转。其功能包括领导办公、电子签名、公文处理、日程安排、会议 管 理、档案管理、财务报销、信访管理、信息发布和全文检索等模块,以解决各种类型的无纸化办公问题。这种系统应该简单、可靠、安全、易用、容易安装和普遍适用 。 在目前大力推广政府上网、企业上网的情况下,办公软件具有越来越广阔的应用环境。但是,现在的大多数办公产品只能实现部分功能,集成性较差。形成这种状况的主要原因是没有统一的标准和规范,产品之间缺乏兼容性,难以形成整体产业优势。

(2) 电子数据交换。电子数据交换 CE!ectro~ic Data Interchange, EDI) 是一种新型的电子贸易工具,是计算机、通信和现代管理技术相结合的产物。它通过计算机通信网络将贸易、运输、保险、银行和海关等行业信息表现为国际公信的标准格式,实现公司之间的数据交换和处理,并完成以贸易为中心的整个交易过程。由千使用 EDI 可以减少甚至消除贸易过程中的纸质文件,因此又被通俗地称为“无纸贸易”。 EDI 传输的文件具有跟踪、确认 、 防篡改、防冒领功能,以及一系列安全保密功能,并具有法律效力。中国公用电子数据交换业务网 CCHINAEDI)是面向社会各行业开放的公用 EDI 网络,其应用范围涉及电子报关、电子报税、银行托收、港口集装箱运输和铁路货运,以及制造业和商业订单的处理等。

(3) 远程教育。远程网络教学是利用因特网技术,与教育资源相结合,在计算机网络上进行的教学方式。通过网络进行教育最明显的优势是可以使有限的教育资源成为近乎无限的、不受时空和资金限制的 、 入人可以享受的全民教育资源。网络教学利用现代通信技术实施远程交互作用,学习者可以与远地的教师通过电子邮件 、 BBS 等建立交互联系,学员之间也可进行类似的交流和互助学习。网络教学可采用多种多样的教学形式,可以进行个别化教学,也可以进行小组协作学习,还可以接受远程广播教育。

(4) 电子银行。电子银行是一种在线服务系统 , 它以因特网为媒介,为客户提供银行账户信息查询、转账付款、在线支付和代理业务等自助金融服务。这种系统需要采用高强度加密算法,客户的资料和信用卡信息才不会被外界获取。电子银行的出现标志着人类的交换方式已经从物物交换、货币交换发展到了信息交换的新阶段。一般商业银行开办的网上银行都提供信用卡账务信息查询、转账、基金业务、外汇买卖、在线支付、异地汇款、代缴各种费用以及个人理财等金融服务。

( 5 ) 证券和期货交易。证券和期货交易是一种高利润、高风险的投资方式,由千行情变化很快,所以投资者更加依赖千及时准确的交易信息。证券和期货市场通过计算机网络提供行情分析和预测、资金管理和投资计划等服务。还可 以 通过无线网络将各机构相连,利用手持通信设备输入交易信息,通过无线网络迅速传递到计算机 、 报价服务系统和交易大厅的显示板。 管理员、经纪人和交易者也可以迅速利用手持通信设备直接进行交易,避免了由千时间延误所造成的损失。

( 6 ) 娱乐和在线游戏。随着宽带通信与视频演播的快速发展,网络在线游戏正在逐步成为因特网娱乐的重要组成部分,也是互联网最富群众性和最有潜力的蔬利点。 一般而 言 ,计算机游戏可以分为 3 类 : 完全不具备联网功能的单机游戏、具备局域网联网功能的多人联网游戏以及基千因特网的多用户游戏。最后 一种游戏有大型的客户端软件和复杂的后台服务器系统。目前世界各地大批的网络游戏犹如雨后春笋般涌现出来 , 已经成为网络经济新的增长点。

1.3 我国互联网的发展

我国互联网的发展始于 20 世纪 80 年代末。 198 7 年 9 月 20 日,钱天白教授通过意大利公用分组交换网 ITAPAC 设在北京的 PAD 发出我国的第一封电子邮件,与德国卡尔斯鲁厄大学进行通信,揭开了中国人使用 Internet 的序幕。

1989 年 9 月,国家计委组织建立中关村地区教育与科研示范网络 (NCFC) 。立项的主要目标是在北京大学、清华大学和中科院 3 个单位间建设高速互联网络,并建立一个超级计算中心,这个项目与 1992 年建设完成。

1990 年 10 月,中国正式在 DDN-NIC 注册登记了我国的顶级域名 CN 。 1993 年 4 月,中国科学院计算机网络信息中心召集部分网络专家调查了各国的域名系统,据此提出了我国的域名体系。

1994 年 1 月 4 日, NCFC 工程通过美国 Sprint 公司连入 Internet 的 64k 国际专线开通,实现了与 Internet 的全功能连接,从此我国正式成为有 Internet 的国家。此事被国家统计公报列为1994 年重大科技成就之一。

从 1994 年开始,分别由国家计委、邮电部、国教教委和中科院主待,建成了我国的四大因特网,即中国金桥信息网、中国公用计算机互联网、中国教育科研网和中国科技网。在短短几年间,这些主干网络就投入使用,形成了国家主干网的基础。

1996 年以后,我国互联网的发展进入应用平台建设和增值业务开发阶段。中国互联网进入了空前活跃的高速发展时期。一大批中文网站,包括综合性的“门户“网站和各种专业性的网站纷纷出现,提供新闻报道、技术咨询、软件下载和休闲娱乐等 ICP 服务,以及虚拟主机、域名注册、免费空间等技术支待服务。与此同时,各种增值服务也逐步展开,其中主要有电子商务、 IP 电话、视频点播和无线上网等。在互联网的应用面扩宽和普及率快速增长的前提下,一些中国互联网公司开始进军海外股市纳斯达克,成为世纪之交中国新经济发展的重要标志。

1997 年 6 月 3 日,根据国务院信息化工作领导小组办公室的决定,中国科学院网络信息中心组建了中国互联网络信息中心 CCNNIC), 同时,国务院信息化工作领导小组办公室宣布成立中国互联网络信息中 心工作委员会。

1997 年 11 月, CNNIC 发布了第 1 次《中国 Internet 发展状况统计报告》。截止到 1997 年10 月 31 日,我国共有上网计算机 29.9 万台,上网用户 62 万人, CN 下注册的域名 4066 个,WWW 站点 1500 个,国际出口带宽为 18.64Mbps 。

2017 年 1 月 22 日下午,中国互联网络信息中心 CCNNIC) 发布第 39 次 《中国互联网络发展状况统计报告》。截至 2016 年 12 月,中国网民规模达 7.31 亿,相当千欧洲人口总量,互联网普及率达到 53.2%, 超过全球平均水平 3.1 个百分点,超过亚洲平均水平 7.6 个百分点。截至 2016 年 12 月,我国手机网民规模达 6.95 亿,增长率连续三年超过 10% 。台式电脑、笔记本电脑的使用率均出现下降,手机不断挤占其他个人上网设备的使用。

1.4 计算机网络体系结构

计算机网络发展到今天,已经演变成一种复杂而庞大的系统。在计算机专业人员中,对付这种复杂系统的常规方法就是把系统组织成分层的体系结构,即把很多相关的功能分解开来,逐个予以解释和实现。读者以后会看到,在分层的体系结构中,每一层都是 一些明确定义的相互作用的集合,即对等协议;层之间的界限是另外一些相互作用的 集合,称为做接口协议 。 下面首先通过一个简单的例子说明计算机网络应该提供的各种功能 。

1.4.1 计算机网络的功能特性

研究计算机网络的基本方法是全面深入地了解计算机网络的功能特性,即计算机网络是 怎样在两个端用户之间提供访问通路的。理解了计算机网络的功能特性才能够掌 握各种网 络 的特点,才能了解网络运行的原理。

首先,计算机网络应该在源节点和目标节点之间提供传输线路,这种传输线路可能要经过一些中间节点 。 如果是远程联网,则要通过电信公司提供的公用通信线路,这些通信线路可能是地面链路,也可能是卫星链路。如果电信公司提供的通信线路是模拟的,还必 须 用 Modem进行信号变换,因而网络应该提供与 Modem 的物理的和电气的接口 。

计算机通信有一个特点,即间歇性或突发性。人们打电话时信息流是平稳而连续的,速率也不太高 。 然而计算机之间的通信不是这样。当用户坐在终端前思考时,线路中 没有信 息流过 。当用户发出文件传输命令时,突然来到的数据需要迅速地发送,然后又沉默一段时间 。 因而计算机之间的通信链路要有较高的带宽,同时由许多节点共享高速线路,以获得合理经济 的使 用效率。计算机网络的设计者发明了一些新的交换技术来满足这种特殊的通信要求,例如报文交换和分组交换技术 。 计算机网络的功能之一是对传输的信息流进行分组,加入控制信息,并把分组正确地传送到目的地。

加入分组的控制信息主要有两种 : 一种是接收端用千验证是否正确接收的差错控制信 息 ;另 一种是指明数据包的发送端和接收端的地址信息 。 因而,网络必须具有差错控制功能和寻址功能。另外,当多个节点同时要求发送分组时,网络还必须通过某种冲突仲裁过程决定谁先发送,谁后发送 。 所有这些带有控制信息的数据包在网络中通过一个个节点正确地向前传送的功能叫作数据链路控制 (Data_Link_Control, DLC) 功能。

关千寻址功能,还有更复杂的一面。如果网络有多个转发节点,则当转发节 点收到 数据包时必须确定下 一个转发的对象,因此每一个转发节点都要有根据网络配 置和交通情 况决定路由的能力。

复杂网络中的通信类似千道路系统中的交通情况,弄得不好会导致交通拥挤、阻塞,甚至完全瘫痪,所以计算机网络要有流 量控制和拥塞控制功能。当网络中的通信量达到一定程度时必须限制进入网络中的分组数,以免造成死锁。万一交通完全阻塞,也要有解除阻塞的办法。两个用户通过计算机网络会话 时,不仅开始时要有会话建立的过程,结束时还要有会话终止的过程。同时它们之间的双向通信也需要进行管理,以确定什么时候该谁说,什么时候该谁听 。一旦发生差错 ,该从哪儿说起。

最后 ,通信双方可能各有一些特殊性需要统 一 ,才能彼此理解 。 例如,用户使用的终端不同,字符集和数据格式各异,甚至它们之 间还可能使用某种安全保密措施,这些都需要规定统一 的协议,以消除不同系统之间的差别。这样,才能保证用户使用计算机网络进行正常的通信 。

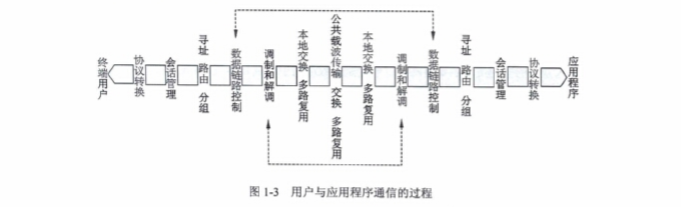

由上面的介绍可知,网络中的通信是相当复杂的 ,涉及一系列相互作用的功能过程。用户与远地应用程序通信的过程可以用图 1-3 表示,以上提到的主要功能过程按顺序列在图中。用户 输入的 字符流按标准协议进行转换,然后加入各种控制位和顺序号用于进行会话管理,再进行分组,加入地址字段和校验字段等。上述信息经过 Modem 的变换,送入公共载 波线路传送。在接收端进行相反的处理,就可得到发送 的信息。 值得注意的是,整个通信过程经过这样的功能分解后,得到的功能元素总是成对地出现。例如,一对 Modem, 一对数据链路控制元素等 。每一对功能元素互相通信,它们之间的协议不涉及相邻层次的功能。例如,一对 Modem 之间的对话不涉及传输线路的细节, 也不必了解它们传输的比特流的 意义。而数据链路控制功能则与Modem 的调制与解调功能无关,也与数据帧中信息字段的内容无关, DLC 元素的作用只是把数据帧从发送节点正确地传送到接收节点。这样,把一对功能元素从整个功能过程中孤立出来,就形成了分层的体系结构。

可以把这些功能层按作用范围分类。 Modem 和 数据链路控制功能是相邻节点间的作用,与同一线路上的其他节点无关;协议转换、会话管理和打包/拆包功能涉及一对端节点,与端节点之间的转发节点无关。然而,寻址和路由功能则涉及多个节点,完成这样的功能要考虑到网络中的所有节点,以便数据包可以沿着一条最佳线路逐个节点地向前传送,最后到达目的地。

也可以从另 一个角度看待这种分层结构 , 寻址—路由 —数据分组之上的功能层次对端用 户隐藏了通信网络的细节,因而这些功能层次叫作高层功能,它们下边的功能层次叫作低层功能。这样的功能分解与图 1-1 中把整个计算机网络划分为资源子网和通信子网是一致的。

以上功能分解描绘出 一幅规整的图画。事实上,情况远不是如此简单。首先,有些功能会出现在一个 以上的层次。例如多路 复用功能,即 几个信息流交叉地通过同一线路的功能,会出现在数据链路控制过程中,也会出现在公共载波传输系统中。其次,几个端用户可能会多路访问同 一通路,当 一个用户的数据包从端节点出发进入更下面的功能层次时,就存在选择在哪 一层与其他用户的信息流合并的问题。

问题的复杂性还在千同一节点中的层次之间还有控制信息的通信。例如在 一个中间节点上,路由功能必须给 DLC 功能提供地址,以便 DLC 能把数据包转发到适当的中间节点上。还需指出的是,有些功能层可能很简单,甚至完全没有。例如,在局域网中就不需要路由功能;对于租用线路,则没有物理层。

用“接口”来描述相邻层之间的相互作用。在两个相邻层之间,下层为上层提供服务,上层利用下层提供的服务实现规定给自己的功能,这种服务和被服务的关系就是人们所说的接口关系。例如, Modem 和 DLC 之间必须按规定的电气接口相互作用;用户程序和网络之间也应规定统 一 的接口关系,以便于程序的移植。

至此,已引入了功能层次的概念。对等层之间按规定的协议通信,相邻层之间按接口关系提供服务和接受服务。把实现复杂的网络通信过程的各种功能划分成这样的层次结构,就是网络的分层体系结构。

1 .4 .2 开放系统互连参考模型的基本概念

所谓开放系统,是指避从国际标准的、能够通过互连而相互作用的系统。显然,系统之间的相互作用只涉及系统的外部行为,与系统内部的结构和功能无关。因而,关于互连系统的任何标准都只是关于系统外部特性的规定 。 1979 年, ISO 公布了开放系统互连参考模型 (OpenSystem Interconnection/Reference Model, OSI/RM ) 。同时, CCITT (Consultative Committee of International Telegraph and Telephone ) 认可并采纳了这一国际标准的建议文本(称为 X.200) 。OSI/RM 为开放系统互连提供了 一种功能结构的框架, ISO 7498 文件对它做了详细的规定和描述。

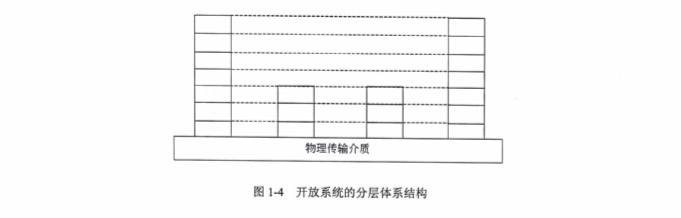

OSI/RM 是一种分层的体系结构。从逻辑功能看,每一个开放系统都是由一些连续的子系统组成,这些子系统处于各个开放系统和分层的交叉点上, 一个层次由所有互连系统的同一行上的子系统组成,如图 1 -4 所示。例如,每一个互连系统逻辑上是由物理电路控制子系统、分组交换子系统和传输控制子系统等组成,而所有互连系统中的传输控制子系统共同形成了传输层。

开放系统的每一个层次由一些实体组成。实体是软件元素(如进程等) 或硬件元素(如智能 1/0 芯片等)的抽象。处千同一层 中的实体叫对等实体,一个层次由多个实体组成,这一点正说明了层次的分布处理特征。另一方面 ,处千同一开放系统中各个层次的实体则代表 了系统的协议处理能力,即由其他开放系统所看到的外部功能特性。

为了叙述上的方便,任何层都可以称为 (N) 层,它的上下邻层分别称为 (N+l) 层和 (N-1)层。同样的提法可以应用千所有和层次有关的概念,例如 , (N) 层的实体称 (N) 实体,如此等等。

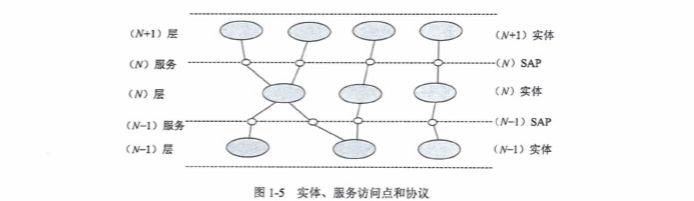

分层的基本想法是每一层都在它的下层提供的服务基础上提供更高级的增值服务,而最高层提供能运行分布式应用程序的服务。这样,分层的方法就把复杂问题分解开了。分层的另外一个目的是保持层次之间的独立性,其方法就是用原语操作定义每一层为上层提供的服务,而不考虑这些服务是如何实现的,即允许一个层次或层次的集合改变其运行的方式,只要它能为上层提供同样 的服务就行 。除最高层 外,在互连的各个开放系统中分布的所有 CN) 实体协同工作,为所有 CN+l) 实体提供服务 。 也可以说,所有 (N) 实体在 CN-1) 层提供的服务的 基础上向 (N+l) 层提供增值服务,如图 1 -5 所示。例如,网络层在数据链路层提供的点到点通信服务的基础上增加了中继功能。类似地,传输层在网络层服务的基础上增加了端到 端的控制功能。

(N) 实体之间的通信只使用 CN-1) 服务。最低层实体之间通过 OSI 规定的物理介质通信,物理介质形成了 OSI 体系结构中的 (0) 层。 (N) 实体之间的合作关系由 CN) 协议来规范。 CN)协议是由公式和规则组成的集合,它精确地定义了 (N) 实体如何协同工作,利用 (N-1) 服务去完成 CN) 功能,以便向 (N+I) 实体提供服务 。例 如,传输层协议定义了传输站如何协同工作,利用网络服务向会话实体提供传输服务。同一个开放系统中的 (N) 实体之间的直接通信对外部是不可见的,因而不包含在 OSI 体系结构中。

(N+I) 实体从 (N) 服务访问点 ( Service Access Point, SAP ) 获得 CN) 服务。 (N) SAP表示 (N) 实体与 (N+I) 实体之间的逻辑接口。一个 (N) SAP 只 能由一个 (N) 实体提供,也只能被 一个 (N+I) 实体所使用。然而, 一个 (N) 实体可以提供几个 CN) SAP, 一 个 (N+I)实体也可能利用几个 (N) SAP 为 其服务。事实上, (N) SAP 只 是代表了 (N) 实体和 (N+l)实体建立服务关系的手段。

OSI/RM 用抽象的服务原语说明 一个功能层提供的服务,这些服务原语采用了过程调用的形式。服务可以看作是层间的接口, OSI 只为特定层协议的运行定义了所需的原语和参数,而互连系统内部层次之间的局部流控所需的原语和参数,以及层次之间交换状态信息的原语和 参数都不包括在 OSI 服 务的定义之中。

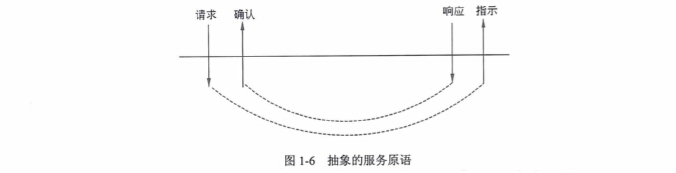

服务分为面向连接的服务和无连接的服务。对千面向连接的服务,有 4 种形式的服务原 语 ,即请求原语、指示原语、响应原语和确认原语,如图 1-6 所示 。 (N) 层提供 (N) SAP 之间的连接,这种连接是 (N) 服务的组成部分 。最通常的连接是点到点的连接。但是也可以在 多个端点之间建立连接,多点连接和实际网络中的广播通信相对应。 (N) 连接的两端叫作 (N) 连接端点 (Connection End Point, CEP ) , (N) 实体用本地的 CEP 来标识它建立的各个连接。另外,在网络服务中还有 一种叫作数据报的无连接的通信,它对面向事务处理的应用很重要,所以后来也增添到 OSI/RM 中 。

下面说明几个与连接有关的概念。

1 . 连接的建立和释放

当某个 (N+l) 实体要求建立与远方的 (N+l) 实体的连接时,它必须给当地的 (N) SAP提供远方 (N) SAP 的地址。 (N) 连接建立后, (N十 1) 实体就可以用它们自己 一端的 (N) CEP来引用该连接。例如,会话实体 A 要求和远方的会话实体 B 连接,则它必须知道 B 的传输地址 TA (B) 。为了建立这个连接,会话实体 A 请求传输层建立地址为 TA (A) 的 SAP 和远方的地址为 TA (B) 的 SAP 的连接。该连接建立后,会话实体 A 和 B 都可以用它们自己一端的传输层 CEP 标识符来引用它。

(N) 连接的建立和释放是在 (N-1) 连接之上动态地进行的。 (N) 连接的建立意味着两个实体间的 (N-1) 连接可以利用,如果 (N-1) 连接不存在,则必须预先建立或同时建立 (N-1)连接,而这又要求 (N-2) 连接可用。依此类推,直到最底层连接可用。显然,最底层的物理线路连接必须存在,所有上层连接的建立才有物理基础。

2 . 多路复用和分流

在 (N-1) 连接之上可 以构造出 3 种具体的 (N) 连接。

(1) 一一对应式 :每 一个 (N) 连接建立在一个 CN- 1) 连接之上。

(2) 多路复用式:几个 (N) 连接多路访问同一个 (N-1) 连接。

(3) 分流式 : 一个 (N) 连接建立在几个 CN-D 连接之上。这样, (N) 连接上的通信被分配到几个 (N-1) 连接上进行传输。

邻层连接之间的 3 种对应关系在实际应用中都是可能的。例如,单独一个终端连接到 X.25公共数据网上,则在一个网络连接(虚电路)上只实现一个传输连接。如果使用了终端集中器,则各个终端上的传输连接被多路复用到一个网络连接上,这样就降低了通信费用。相反,如果把 一 个传输连接分流到几个网络连接上传输,则可以得到更高的吞吐率,并提高传输的可靠性。

3 . 数据传输

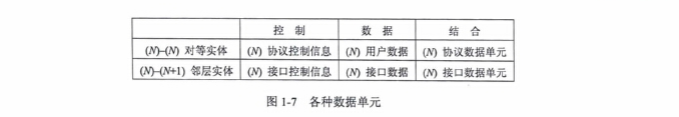

各个实体之间的信息传输是由各种数据单元实现的,这些数据单元如图 1-7 所示。

(N) 协议控制信息通过 (N- 1) 连接在两个 (N) 实体之间交换,用于协调 (N) 实体之间的合作关系。例如, HDLC 的帧头和帧尾。 (N) 用户数据来自上层的 (N+l) 实体。这种数据也在两个 (N) 实体之间传送,但 (N) 实体并不了解也不解释其内容 。例如 ,网络实体的 数据被包装在 HDLC 信息帧中由两个数据链路实体透明地传输。 CN) 协议数据单元包含 (N) 协议控制信息,也可能包含 CN) 用户数据。例如 HDLC 帧。

(N) 接口控制信息是在 CN+ l) 实体和 CN) 实体之间交换的信息,用于协调两个实体间的合作。例如,在网络实体和数据链路实体间交换的系统专用控制信息:缓冲区地址和长度、最大等待时间等。 CN) 接 口数据是 (N+l) 实体交给 (N) 实体发往远端的信息,或者是 (N)实体收到的、由远端 (N+l) 实体发来的信息。例如,由数据链路实体透明传输的一段文字。(N) 接口数据单元是 (N+l) 实体和 CN) 实体在一次交互作用中通过服务访问点传送的信息

单位,由 (N) 接口控制信息和 (N) 接口数据组成。一个 (N) 连接两端传送的 (N) 接口数据单元的大小可以不同,例如,网络实体和为之服务的数据链路实体可以在一次交互作用中传送一个数据块。

(N) 服务数据单元是通过 CN) 连接从一端传送到另一端的数据的集合,这个集合在传送期间保待其标识不变。 (N) 服务数据单元可能通过一个或多个 CN) 协议数据单元传送,并在到达接收端后完整地交给上层的 (N+l) 实体。

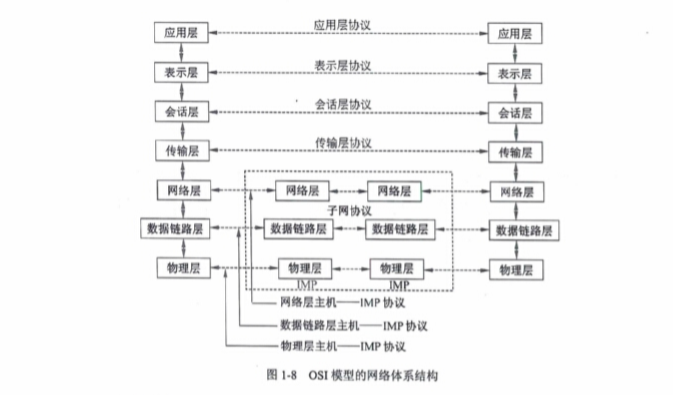

OSI/RM 的网络体系结构如图 1-8 所示,下面简要说明 OSI/RM 七层协议的主要功能。

1) 应用层

这是 OSI 的最高层。这一层的协议直接为端用户服务,提供分布式处理环境。应用层管理开放系统的互连,包括系统的启动、维待和终止,并保待应用进程间建立连接所需的数据记录,其他层都是为支持这一层的功能而存在的。

一个应用是由一些合作的应用进程组成的,这些应用进程根据应用层协议互相通信。应用进程是数据交换的源和宿,也可以被看作是应用层的实体。应用进程可以是任何形式的操作过程,例如,手工的、计算机化的或工业和物理过程等。这一层协议的例子有在不同系统间传输文件的协议、电子邮件协议和远程作业输入协议等。

2) 表示层

表示层的用途是提供 一个可供应用层选择的服务的集合,使得应用层可以根据这些服务功能解释数据的含义。表示层以下各层只关心如何可靠地传输数据,而表示层关心的是所传输数据的表现方式、它的语法和语义。表示服务的例子有统一的数据编码、数据压缩格式和加密技术等。

3) 会话层

会话层支持两个表示层实体之间的交互作用。它提供的会话服务可分为以下两类。

(1) 把两个表示实体结合在一起,或者把它们分开,这叫会话管理。

( 2) 控制两个表示实体间的数据交换过程,例如分段、同步等 ,这一类叫会话服务 。

通过计算机网络的会话和人们打电话不一样,更和人们当面谈话的情况不一样。对话的管理包括决定该谁说,该谁听。长的对话(例如传输一个长文件)需要分段,一段一段地进行,如果一段传错了,可以回到分界线的地方重新传输。所有这些功能都需要专门的协议支持。

4) 传输层

这一层在低层服务的基础上提供一种通用的传输服务。会话实体利用这种透明的数据传输服务而不必考虑下层通信网络的工作细节,并使数据传输能高效地进行。传输层用多路复用或分流的方式优化网络的传输效率。当会话实体要求建立一条传输连接时,传输层要求建立 一个对应的网络连接。如果要求较高的吞吐率,传输层可能为其建立多个网络连接;如果要求的传输速率不是很高,单独创建和维持一个网络连接不合算,传输层可以考虑把几个传输连接多路复用到一个网络连接上。这样的多路复用和分流对传输层以上是透明的。

传输层的服务可以提供一条无差错按顺序的端到端连接,也可能提供不保证顺序的独立报文传输,或多目标报文广播。这些服务可由会话实体根据具体情况选用。传输连接在其两端进行流量控制,以免高速主机发送的信息流“淹没”低速主机。传输层协议是真正的源端到目标端的协议,它由传输连接两端的传输实体处理。传输层下面的功能层协议都是通信子网中的协议。

5) 网络层

这一层的功能属千通信子网,它通过网络连接交换传输层实体发出的数据。网络层把上层传输的数据组织成分组在通信子网的节点之间交换传送。交换过程中要解决的关键问题是选择路径,路径既可以是固定不变的,也可以是根据网络的负载情况动态变化的。另外一个要解决的问题是防止网络中出现局部的拥挤或全面的阻塞。此外,网络层还应有记账功能,以便根据通信过程中交换的分组数(或字符数、位数)收费。

当传送的分组跨越一个网络的边界时,网络层应该对不同网络中分组的长度、寻址方式、通信协议进行变换,使得异构型网络能够互联互通。

6) 数据链路层

这一层的功能是建立、维持和释放网络实体之间的数据链路,这种数据链路对网络层表现为一条无差错的信道。相邻节点之间的数据交换是分帧进行的,各帧按顺序传送,并通过接收端的校验检查和应答保证可靠的传输。数据链路层对损坏、丢失和重复的帧应能进行处理,这种处理过程对网络层是透明的。相邻节点之间的数据传输也有流噩控制的问题,数据链路层把流噩控制和差错控制合在一起进行。两个节点之间传输数据帧和发回应答帧的双向通信问题要有特殊的解决办法,有时由反向传输的数据帧“捎带”应答信息,这是一种极巧妙而又 高效率的控制机制。

7) 物理层

这一层规定通信设备机械的、电气的、功能的和过程的特性,用千建立、维待和释放数据链路实体间的连接。具体地说,这一层的规定都与电路上传输的原始位有关,它涉及什么信号代表 1, 什么信号代表 0; 一位持续多少时间;传输是双向的,还是单向的;一次通信中发送方和接收方如何应答;设备之间连接件的尺寸和接头数;以及每根连线的用途等。

1.5 几种商用网络的体系结构

这一节介绍几种商用网络的体系结构。这些网络体系结构严格定义了对等层之间的协议、它们的语法(命令和响应的格式)和语义(对协议的解释),而把相邻层之间的接口留给实现者决定。

1.5.1 SNA

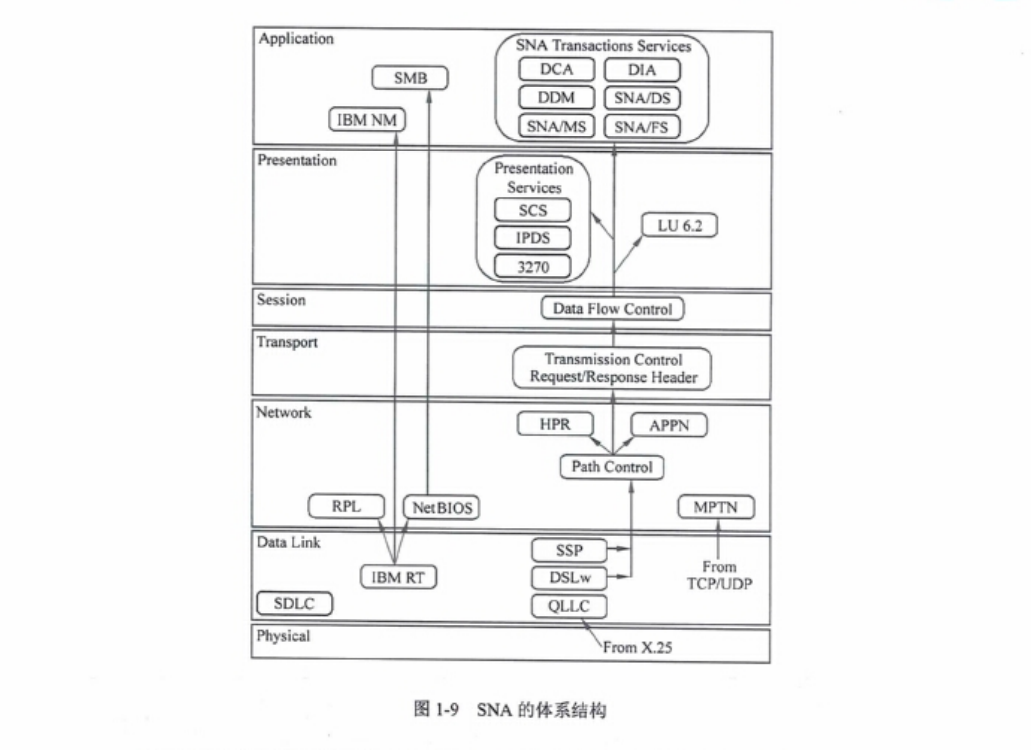

1974 年, IBM 公司推出了系统网络体系结构,这是一种以大型主机为中心的集中式网络。在 SNA 中 ,主机运行 ACFN TAM (Advanced Communication Fac i l i tyN i r tua l Telecommunication Access Method) 服务,所有的系统资源都是由 ACFNTAM 定义的。 SNA 协议分为 7 层,如图 1-9所示,各层的功能简述如下。

(1) 物理层。这一层与物理传输介质的机械、电气、功能和过程特性有关,提供了传输介质的接口。 SNA 没有定义这一层的专门协议,准备采用其他国际标准。

(2) 数据链路控制层。这一层的功能是把原始的比特流组织成帧,使之无损伤地沿着噪音信道从主站传送到次站。 SNA 定义了串行数据链路控制协议 SDLC, 同时也支待 IBM 令牌环网或其他局域网协议。

(3) 路径控制层 (PC) 。这一层的功能是在源节点和目标节点之间建立一条逻辑通路。 PC层也对数据报进行分段和重装配,以便提高传输效率。在一对节点之间 可以提供 8 条虚电路,每一条虚电路都有流控功能。

(4) 传输控制层 (TC) 。提供端到端的面向连接的服务,不支持无连接的通信,可以为上层提供一条无差错的信道。 TC 也完成加 /解密功能。

(5) 数据流控制层 ( DFC) 。这一层根据用户的请求和响应对会话方式和会话过程进行管理,决定数据通信的方向、数据通信方式、数据流的中断和恢复等。

(6) 表示服务层 CP S) 。这 一层定义数据编码和数据格式,也负责资源的共享和操作的同步,使得网络入口处的多个用户可以并发地操作。

( 7 ) 事务处理服务层 (T S) 。 这 一层以特权程序的形式为用户提供应用服务。例如, SNA/DS( SNA Distribution Service) 就是 SNA 提供的 一种异步分布处理系统。

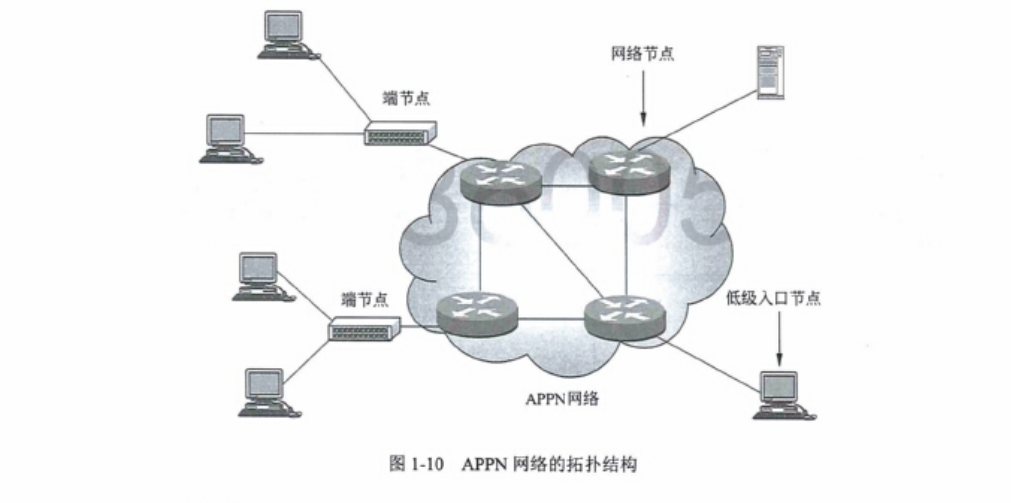

随着微型计算机局域网的广泛使用, IBM 推出了第二代的高级点对点网络 (Advanced Peer-to-Peer Networking, APPN ) , 使得 SNA 由集中式网络演变成点对点的网络环境 。 在 APPN网络环境中有下面 3 类节点 。

低级入口节点 (Low-Entry Node, LEN) 。这种节点只能利用与其相连的网络节点提供的服务进行会话 。

端节点 CEnd Node, EN) 。这种节点包含 APPN 的部分功能,还具有路由能力,能够通过网络节点与其他端节点建立会话 。

网络节点 ( Network Node, NN) 这种节点包含 APPN 的全部功能,其中的控制点 ( ControlPoint, CP)功能管理着 NN 的全部资源,能够建立 CP-to-CP 会话,维护网络的拓扑 结构,并提供目录服务。

图 1-10 展示了由这儿种节点组成的 APPN 网络的拓扑结构 。

1.5.2 X.25

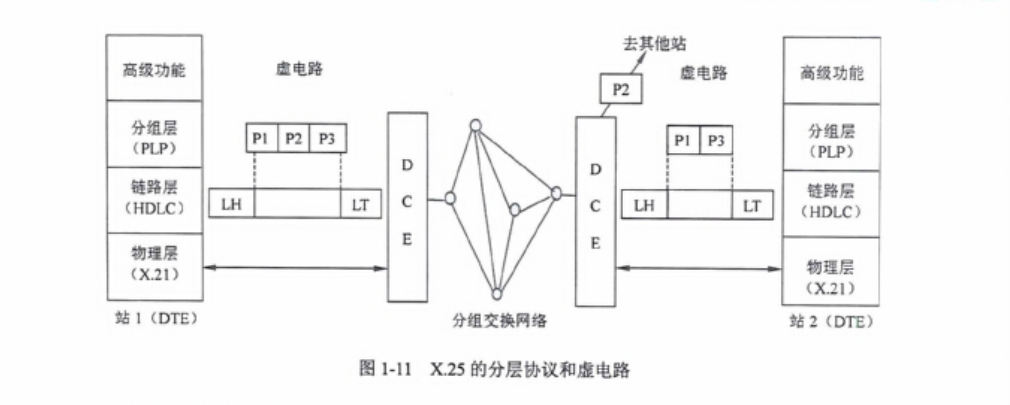

X.25 协议如图 1-11 所示,它是 CCITT 在 1976 年公布的公用数据网 (Public Da ta Network,PDN) 标准,后来又经过了两次修订。 X.25 包括了通信子网最下边的 3 个逻辑功能层,即物理层、链路层和网络层,与 SNA 下面的 3 层是对应的。<br />

最低层用 X.21 作为用户节点 (DTE) 和通信子网之间建立电气连接的对等协议。在图 1 -11中,数据分组 Pl 和 P3 是送往站 2 的,而分组 P2 是送往其他站的。链路层协议使用 HDLC 的全双工异步平衡方式进行通信,管理分组序列的无差错传输。

虚电路连接 (VC) 的建立和释放既关系到端对端的功能特性,也关系到端节点对网络的功能特性。例如,建立 VC 时,一端的用户必须知道另一端用户的地址,这显然是端对端的功能特性。然而, VC 建立后的寻址功能是针对网络中的每一个交换节点的,而不是在两端节点中寻址。

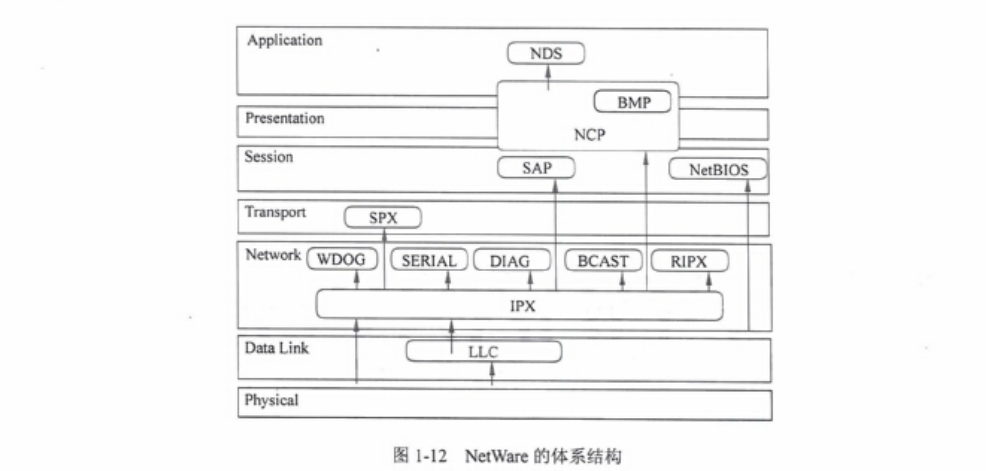

1.5.3 Novell NetWare

Novell 公司的 NetWare 3.11 在 20 世纪 80 年代曾非常流行,后来随着 Internet 的兴起和Windows NT 的出现而衰落了。但是它并没有完全退出市场, 2003 年, Novell 公司推出了 NetWare 6.5,全面支持“开放源代码”和一系列新技术。 NetWare 6.5 的优点是具有安全可靠性而且管理成本低,随着新版本的推出, Novell 公司可能会重新夺回一部分失去的市场份额 。

目前市场上流行的版本是 NetWare 4.2, 这个系统的体系结构如图 1-12 所示。 Novell 公司的专用通信协议是 IPX/SPX 。 IPX (Internet Protocol Exch叩ge) 是 Novell 公司按照 Xerox 公司的 IDP 协议 (Internet Datagram Protocol) 实现的网络层协议,提供无连接的数据报服务,用于在工作站和服务器之间传送数据。 SPX (Sequential Packet Exchange) 是 Novell 公司的传输层协议,在分布式应用之间提供顺序提交服务。另外, NetWare 也支持 TCP/IP 协议和 Windows 协议,可以和 Internet 直接相连。

同时,还需要其他协议的配合,网络层才能完成传送数据报的任务。 RIPX 是 Novell 公司的路由信息协议,用千在网关之间收集和交换路由信息。 BCAST (Broadcast) 是广播协议,用于向用户广播消息。 DIAG (Diagnostic) 是诊断协议,在局域网中用千连接测试和配 置信息的收集。 WDOG (Watchdog) 协议监视工作站的活动,当连接断开时向服务器发出通知 。NetWare 中有两个会话层协议。服务公告协议把网络中所有服务器的信息发送给客户端,这样客户端才能向特定的服务器发送消息。通常网络中有多种服务器,包括文件服务器、打印服务器、访问服务器和远程控制服务器等。另外, Novell 还重新实现了 NetBIOS, 作为会话层编程平台。

NetWare 核心协议 (NetWare Core Protocol , NCP) 管理服务器资源,它向服务器发出过程调用来使用文件和打印资源。突发模式协议 (BurstModeProtocol, BMP) 是为提高文件传输的效率而设计的。用突发模式通信,允许对一个请求发回多个响应包。 NetWare 目录服务 (NetWare Directory Services , NDS) 是一个分布式网络数据库。在基于 NDS 的网络中,仅需一次登录就可以访问所有的服务器,而以前基千装订库 (Bindery) 的网络则需要在不同的服务器之间不断切换 。

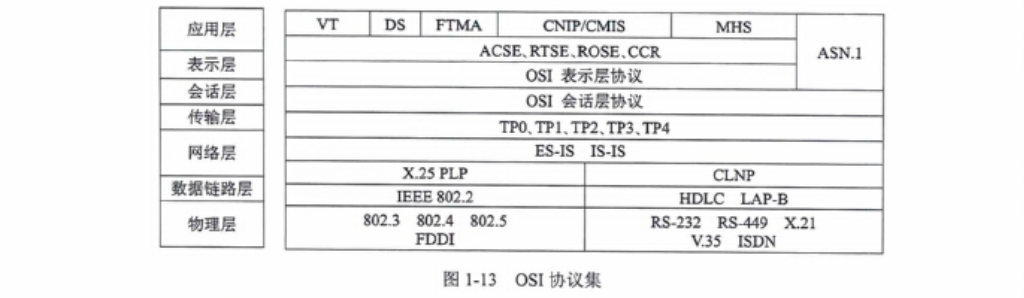

1.6 OSI 协议集

国际标准化组织除定义了 OSI 参考模型之外,还开发了实现 7 个功能层次的各种协议和服务标准,这些协议和服务统称为 “O SI 协议” 。 O SI 协议是 一 些已有的协议和 ISO 新开发的协议的混合体,例如,大部分物理层和数据链路层协议是采用了现有的协议,而数据链路层以上的协议是 ISO 自行起草的。产生 OSI 协议的目的是提出能满足所有组网需求的国际标准,但是到目前为止,实现情况离这一目标还很遥远。

虽然 OSI 协议集的实现缺乏商业动力,但是 OSI/RM 作为网络系统的知识框架,对千学习和理解网络标准还是有用的。全国计算机与信息处理标准化技术委员会开放系统互连分技术委员会负责把 I SO/TC95 / SC2 l 标准采纳为国家标准,它制定的“开放系统互连—基本参考模型”

与 ISO OSI/RM 相同。

和其他的协议集一样, OSI 协议是实现某些功能的过程的描述和说明。每 一个 OSI 协议都详细地规定了特定层次的功能特性。 OSI 协议集如图 1-13 所示。下面分别说明对应 OSI 参考模型 7 个功能层次的各种协议。

1 . 物理层协议

在物理层, OSI 采用了各种现成的协议,其中有 RS-232 、 RS -449 、 X.21 、 V.35 、 ISDN, 以及 FDDI 、 IEEE 802 . 3 、 IEEE 802.4 和 IEEE 802 . 5 的物理层协议,将在后面的有关章节介绍这些协议。

2 . 数据链路 层 协议

在数据链路层, OSI 的协议集也是采用了当前流行的协议,其中包括 HDLC 、 LAP-B 以及IEEE 802 的数据链路层协议 CISO 8802) 。数据链路层协议和服务与具体的物理传输技 术 有关。虽然上面的功能层一般是每层对应一个协议,而在数据链路层却不是这样,为了有效地利用各种传输技术,数据链路层用不同的协议满足不同的技术要求 。

3 . 网络 层 协议

网络层提供两种服务,即面向连接的服务和无连接的服务。 ISO 8348 文件定义了面向连接的服务 (CONS), 与此对应的协议是 CCITT X .213 , 这两个文件的规定与 X.25 分组级协议 (PLP)一 致。 ISO 8473 文件定义了无连接的网络服务 CLNS 。在 OSI 参考模型中,各个层次除了服务定义文件外,还有定义该功能的协议规范文件,但是在网络层没有相应的协议规范文件 。原因是通信网络一般是由 PTT (Po s t Te lephone & Telegraph) 提供的,网络的提供者或者按 照其原有的规定建网,或者按照 CCITT 的建议提供服务,因而对网络功能的标准化并不感兴趣 。

ISO 8878 文件(或 X.223) 类似千网络层的协议规范,它规定了从 X.213 服务原语到 X . 25分组协议的映像关系。按照这个映像,每一个 X . 213 原语对应一个或两个 X.25 PLP 功能。实现两种网络服务的基础网络是多种多样的,对千有些网络来说,必须增加软件功能,提供附加的功能,才能转向 OSI 的标准形式。例如,非 X.25 网络可能没有分组排序功能,当这种网络要

转向 X.213 服务时必须增加软件排序功能。因而 OSI 网络层又分成了 3 个子层, ISO 8648 文件描述了网络层内部的组织,给出了 3 个子层的协议。最上面的子层完成与子网无关的会聚功能(SN IC ) , 相当千网际协议;中间一个子层实现与子网相关的会聚功能 ( SNDC), 它的作用是把一个具体的网络服务改造得适合千网络子层的需要;最下面的子层利用数据链路服务,实现子网访问功能 (SNAC) 。 3 个子层是任选的,对千不同的基础网络,可以选用或完全不用 3 个子层协议。

另外,关千网络互连, ISO 9542 描述了端系统和中间系统 (E S- I S ) 之间的通信协议, ISO10589 描述了中间系统与中间系统 (OS - IS) 之间的通信协议。这两个文件是 ISO 8473 的补充 。

4 . 传输层 协议

传输层和网络层之间的界面是用户和通信子网的界面。传输层的任务是在子网服务的基础上提供完整的数据传送,因而在原来的 OSI 协议集中,传输层的功能是提供面向连接的服务,无连接的服务是后来增加的。 OSI 传输服务定义文件是 ISO 8072, 传输层协议规范文件是 ISO8073 (连接模式)和 ISO 8602 (无连接模式)。

无连接传输远没有面向连接的传输应用得广泛。由千各种通信子网在服务模式、残留错误率以及是否发生网络复位等方面有很大差别,所以要实现面向连接的传输服务,对不同的子网所需完成的传输功能也不同。因而,面向连接的传输协议分为 5 类,即 TPO 、 TPl 、 TP2 、 TP3和 TP4 。这 5 类传输协议在不同的通信子网服务的基础上都能提供完整的数据传送,组网时可根据子网的情况选用。

5 . 会话层协议

通常把第 5 层以上的各层协议叫作高层协议,这些协议都是 ISO 制定的,目的是为应用程序提供各种不同的服务。 OSI 高层协议一般都有对应的 CCITT 建议。会话层在传输层提供的完整的数据传送平台上提供应用 进程之间组织和构造交互作用的机制,这种机制表现在会话层服务定义文件 ISO 8326 ( CCITT X . 215) 和协议规范文件 ISO 8327 ( CCITT X . 225) 中。

OSI 会话层协议是在 ECMA (European Computer Manufacturers Association) 提供的会话协议和 CCITT 的 T.62 (Teletex) 建议的基础上制定的,它既包含了面向计算机应用的功能,也包含了与智能用户电报 (Teletex) 兼容的功能。这个协议集像个大工具箱,每种工具叫作一个功能单元。在一次会话中要使用哪些功能单元,在建立会话连接时要进行协商。由千有些功能单元可直接作用千应用程序,因而使人们怀疑是否有必要保留会话层。不过会话 层 协议 毕竟 作为标准公布了,组网中是否实现会话层可由用户决定 ;

6.表示层协议

表示层协议也是 OSI 制定的,但它出现得很晚,以至千在早期的 OSI 实现中完全没有这一层。表示层原来的用途是规定用户信息的表现方式,例如与显示屏幕有关的字符集 、行的长度和行结束符等。后来把这些与终端和文件传输有关的功能划分到了应用层,所以表 示 层 的功能就只剩下了关千数据表示的约定。

各种计算机内部的数据表示可能不同,例如,整数可能是 1 的补码或者是 2 的补 码 , 浮点数的格式可能不同,字节的顺序可能不一样(高位字节在前,或低位字节在前)等 ,这些 方面的差别在网络传输时需要统一。 OSI 处理这个问题的方法类似千在程序设计语 言 (例如 PASCAL或 C) 中用基本数据类型构造复杂数据结构的方法,其主要思想是用一种抽象语法 表示 用 户 的数据 。应用层的协议数据单元 (APDU) 向下送到表示层时,表示层用抽象语法 表 示它的结构,传送到对方表示层时,也应用同样的抽象语法解释它。 OSI 的第一个抽象语法是 ASN.l ( Abstract Syntax Notation 1 ) , 它记录在 ISO 8824 (CC ITT X.208) 文件中 。 文件 ISO 8825 ( CCITT X.209 )描述了一种具体的编码规则,叫作传送语法。 OSI 表示层服务定义文件是 ISO 8822 C CCITT X.216 ) ,协议规范文件是 ISO 8823 CCC IT I X.226) 。 表示层过程用千建立连接、控制 数 据的发送 和同 步。它只是个很简单的相邻层之间的“过路”协议。

7 . 应用层协议

应用层是 OSI 的最高层,这一层的协议都与应用进程间的通信有关。现在,针对各种 应 用已经定义了大量的协议,还有很多应用协议正在制定之中 。

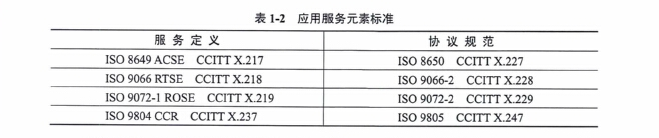

分布式应用是多种多样的,所以 OSI 提出了应用服务元素 (Application Service Element,ASE) 的概念。 ASE 是建立应用程序和通信网络联系的构件,这些构件对大部分应用程序是通用的最主要的 ASE 有 4 种,即联系控制服务元素(Association Control Service Element, ACSE ) 、可 靠传输服务元素 (Reliable Transfer Service Element , RTSE) 、远程操作服务元 素 (RemoteOperations Service E lemen t , ROSE) 以及提交、并发和恢复 (Commitment Concurrency and Recovery, CCR) 服务元素。

ACSE 提供建立和释放应用层连接的基本功能。 RTSE 提供用户数据的可靠传输,“可 靠 “是指系统通信可以从崩溃 中恢复。 ROSE 提供 一 种远程过程调用,这种远程传输可以 在 两个 方向上传送大量数据。 CCR 提供了保证分布式操作准确、完 整 、恰好一次性实现的机制 。 定义这4 种应用服务元素的 ISO 和 CCITI 文件如表1-2 所示 。

已经定义的 OSI 应用层协议主要有 5 种,其中, OSI 的电子邮件标准 CISO 10021) 叫作MOTIS (Message-Oriented Text Interchange Sy s tem ) , 它是根据 CCITT 的 X.400 建议制定的;OSI 的文件传输协议 (ISO 8571 和 ISO 8572) 叫作 FTAM(File Transfer Access and Managemen t ) ,这是 一个适用千各种文件类型(包括远程数据库文件访问)的功能很强的文件访问协议; OSI的目录服务 (Directory Service, DS) 协议 (ISO 9594) 来源千 CCITTR X.500 系列建议,提供分布式数据库功能; OSI 的虚拟终端 (Virtual Terminal, VT) 协议 (ISO 9040 和 ISO 9041) 定义了表示实际终端抽象状态的数据结构,用于解决各种终端不兼容的问题;关千网络管理, OSI制定了公共管理信息协议 (Common Management Information Protocol, CMIP) 和公共管理信息服务 (Common Management Information Service, CM IS ) , CMIP/CMIS 建立在一个大的管理信息数据库上,对网络中的资源、交通和安全等进行管理,它们包含在 ISO 9595 和 ISO 9596 两个文件中。