会成为系统的性能瓶颈的计算机资源有哪些?

CPU:有的应用需要大量计算,他们会长时间、不间断地占用 CPU 资源,导致其他资源无法争夺到 CPU 而响应缓慢,从而带来系统性能问题。例如,代码递归导致的无限循环,正则表达式引起的回溯,JVM 频繁的 FULL GC,以及多线程编程造成的大量上下文切换等,这些都有可能导致 CPU 资源繁忙。

内存:Java 程序一般通过 JVM 对内存进行分配管理,主要是用 JVM 中的堆内存来存储 Java 创建的对象。系统堆内存的读写速度非常快,所以基本不存在读写性能瓶颈。但是由于内存成本要比磁盘高,相比磁盘,内存的存储空间又非常有限。所以当内存空间被占满,对象无法回收时,就会导致内存溢出、内存泄露等问题。

磁盘 I/O:磁盘相比内存来说,存储空间要大很多,但磁盘 I/O 读写的速度要比内存慢,虽然目前引入的 SSD 固态硬盘已经有所优化,但仍然无法与内存的读写速度相提并论。

网络:网络对于系统性能来说,也起着至关重要的作用。如果你购买过云服务,一定经历过,选择网络带宽大小这一环节。带宽过低的话,对于传输数据比较大,或者是并发量比较大的系统,网络就很容易成为性能瓶颈。

异常:Java 应用中,抛出异常需要构建异常栈,对异常进行捕获和处理,这个过程非常消耗系统性能。如果在高并发的情况下引发异常,持续地进行异常处理,那么系统的性能就会明显地受到影响。

数据库:大部分系统都会用到数据库,而数据库的操作往往是涉及到磁盘 I/O 的读写。大量的数据库读写操作,会导致磁盘 I/O 性能瓶颈,进而导致数据库操作的延迟性。对于有大量数据库读写操作的系统来说,数据库的性能优化是整个系统的核心。

锁竞争:在并发编程中,我们经常会需要多个线程,共享读写操作同一个资源,这个时候为了保持数据的原子性(即保证这个共享资源在一个线程写的时候,不被另一个线程修改),我们就会用到锁。锁的使用可能会带来上下文切换,从而给系统带来性能开销。JDK1.6 之后,Java 为了降低锁竞争带来的上下文切换,对 JVM 内部锁已经做了多次优化,例如,新增了偏向锁、自旋锁、轻量级锁、锁粗化、锁消除等。而如何合理地使用锁资源,优化锁资源,就需要你了解更多的操作系统知识、Java 多线程编程基础,积累项目经验,并结合实际场景去处理相关问题。

了解了上面这些基本内容,我们可以得到下面几个指标,来衡量一般系统的性能。

响应时间

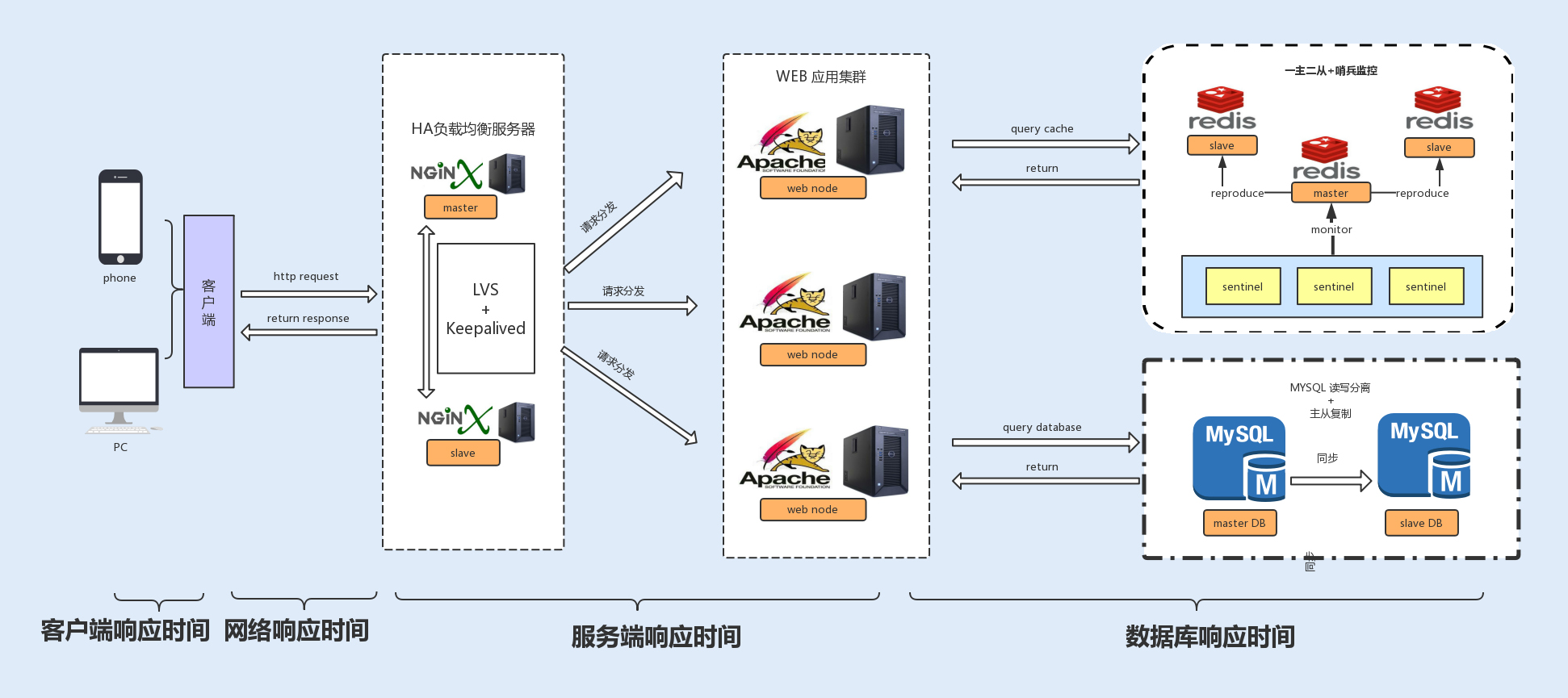

响应时间是衡量系统性能的重要指标之一,响应时间越短,性能越好,一般一个接口的响应时间是在毫秒级。在系统中,我们可以把响应时间自下而上细分为以下几种:

- 数据库响应时间:数据库操作所消耗的时间,往往是整个请求链中最耗时的;

- 服务端响应时间:服务端包括 Nginx 分发的请求所消耗的时间以及服务端程序执行所消耗的时间;

- 网络响应时间:这是网络传输时,网络硬件需要对传输的请求进行解析等操作所消耗的时间;

- 客户端响应时间:对于普通的 Web、App 客户端来说,消耗时间是可以忽略不计的,但如果你的客户端嵌入了大量的逻辑处理,消耗的时间就有可能变长,从而成为系统的瓶颈。

吞吐量

在测试中,我们往往会比较注重系统接口的 TPS(每秒事务处理量),因为 TPS 体现了接口的性能,TPS 越大,性能越好。在系统中,我们也可以把吞吐量自下而上地分为两种:磁盘吞吐量和网络吞吐量。

我们先来看磁盘吞吐量,磁盘性能有两个关键衡量指标。

一种是 IOPS(Input/Output Per Second),即每秒的输入输出量(或读写次数),这种是指单位时间内系统能处理的 I/O 请求数量,I/O 请求通常为读或写数据操作请求,关注的是随机读写性能。适应于随机读写频繁的应用,如小文件存储(图片)、OLTP 数据库、邮件服务器。

另一种是数据吞吐量,这种是指单位时间内可以成功传输的数据量。对于大量顺序读写频繁的应用,传输大量连续数据,例如,电视台的视频编辑、视频点播 VOD(Video On Demand),数据吞吐量则是关键衡量指标。

接下来看网络吞吐量,这个是指网络传输时没有帧丢失的情况下,设备能够接受的最大数据速率。网络吞吐量不仅仅跟带宽有关系,还跟 CPU 的处理能力、网卡、防火墙、外部接口以及 I/O 等紧密关联。而吞吐量的大小主要由网卡的处理能力、内部程序算法以及带宽大小决定。计算机资源分配使用率

通常由 CPU 占用率、内存使用率、磁盘 I/O、网络 I/O 来表示资源使用率。这几个参数好比一个木桶,如果其中任何一块木板出现短板,任何一项分配不合理,对整个系统性能的影响都是毁灭性的。负载承受能力

当系统压力上升时,你可以观察,系统响应时间的上升曲线是否平缓。这项指标能直观地反馈给你,系统所能承受的负载压力极限。例如,当你对系统进行压测时,系统的响应时间会随着系统并发数的增加而延长,直到系统无法处理这么多请求,抛出大量错误时,就到了极限。

如何制定性能调优策略?

两种性能测试的方法

1. 微基准性能测试

微基准性能测试可以精准定位到某个模块或者某个方法的性能问题,特别适合做一个功能模块或者一个方法在不同实现方式下的性能对比。例如,对比一个方法使用同步实现和非同步实现的性能。

2. 宏基准性能测试

宏基准性能测试是一个综合测试,需要考虑到测试环境、测试场景和测试目标。

首先看测试环境,我们需要模拟线上的真实环境。

然后看测试场景。我们需要确定在测试某个接口时,是否有其他业务接口同时也在平行运行,造成干扰。如果有,请重视,因为你一旦忽视了这种干扰,测试结果就会出现偏差。

最后看测试目标。我们的性能测试是要有目标的,这里可以通过吞吐量以及响应时间来衡量系统是否达标。不达标,就进行优化;达标,就继续加大测试的并发数,探底接口的 TPS(最大每秒事务处理量),这样做,可以深入了解到接口的性能。除了测试接口的吞吐量和响应时间以外,我们还需要循环测试可能导致性能问题的接口,观察各个服务器的 CPU、内存以及 I/O 使用率的变化。

以上就是两种测试方法的详解。其中值得注意的是,性能测试存在干扰因子,会使测试结果不准确。所以,我们在做性能测试时,还要注意一些问题。

1. 热身问题

当我们做性能测试时,我们的系统会运行得越来越快,后面的访问速度要比我们第一次访问的速度快上几倍。这是怎么回事呢?

在 Java 编程语言和环境中,.java 文件编译成为 .class 文件后,机器还是无法直接运行 .class 文件中的字节码,需要通过解释器将字节码转换成本地机器码才能运行。为了节约内存和执行效率,代码最初被执行时,解释器会率先解释执行这段代码。

随着代码被执行的次数增多,当虚拟机发现某个方法或代码块运行得特别频繁时,就会把这些代码认定为热点代码(Hot Spot Code)。为了提高热点代码的执行效率,在运行时,虚拟机将会通过即时编译器(JIT compiler,just-in-time compiler)把这些代码编译成与本地平台相关的机器码,并进行各层次的优化,然后存储在内存中,之后每次运行代码时,直接从内存中获取即可。

所以在刚开始运行的阶段,虚拟机会花费很长的时间来全面优化代码,后面就能以最高性能执行了。

这就是热身过程,如果在进行性能测试时,热身时间过长,就会导致第一次访问速度过慢,你就可以考虑先优化,再进行测试。

2. 性能测试结果不稳定

我们在做性能测试时发现,每次测试处理的数据集都是一样的,但测试结果却有差异。这是因为测试时,伴随着很多不稳定因素,比如机器其他进程的影响、网络波动以及每个阶段 JVM 垃圾回收的不同等等。

我们可以通过多次测试,将测试结果求平均,或者统计一个曲线图,只要保证我们的平均值是在合理范围之内,而且波动不是很大,这种情况下,性能测试就是通过的。

3. 多 JVM 情况下的影响

如果我们的服务器有多个 Java 应用服务,部署在不同的 Tomcat 下,这就意味着我们的服务器会有多个 JVM。任意一个 JVM 都拥有整个系统的资源使用权。如果一台机器上只部署单独的一个 JVM,在做性能测试时,测试结果很好,或者你调优的效果很好,但在一台机器多个 JVM 的情况下就不一定了。所以我们应该尽量避免线上环境中一台机器部署多个 JVM 的情况。

合理分析结果,制定调优策略

这里我将“三步走”中的分析和调优结合在一起讲。

我们在完成性能测试之后,需要输出一份性能测试报告,帮我们分析系统性能测试的情况。其中测试结果需要包含测试接口的平均、最大和最小吞吐量,响应时间,服务器的 CPU、内存、I/O、网络 IO 使用率,JVM 的 GC 频率等。

通过观察这些调优标准,可以发现性能瓶颈,我们再通过自下而上的方式分析查找问题。首先从操作系统层面,查看系统的 CPU、内存、I/O、网络的使用率是否存在异常,再通过命令查找异常日志,最后通过分析日志,找到导致瓶颈的原因;还可以从 Java 应用的 JVM 层面,查看 JVM 的垃圾回收频率以及内存分配情况是否存在异常,分析日志,找到导致瓶颈的原因。

如果系统和 JVM 层面都没有出现异常情况,我们可以查看应用服务业务层是否存在性能瓶颈,例如 Java 编程的问题、读写数据瓶颈等等。

分析查找问题是一个复杂而又细致的过程,某个性能问题可能是一个原因导致的,也可能是几个原因共同导致的结果。我们分析查找问题可以采用自下而上的方式,而我们解决系统性能问题,则可以采用自上而下的方式逐级优化。下面我来介绍下从应用层到操作系统层的几种调优策略。

1. 优化代码

应用层的问题代码往往会因为耗尽系统资源而暴露出来。例如,我们某段代码导致内存溢出,往往是将 JVM 中的内存用完了,这个时候系统的内存资源消耗殆尽了,同时也会引发 JVM 频繁地发生垃圾回收,导致 CPU 100% 以上居高不下,这个时候又消耗了系统的 CPU 资源。

还有一些是非问题代码导致的性能问题,这种往往是比较难发现的,需要依靠我们的经验来优化。例如,我们经常使用的 LinkedList 集合,如果使用 for 循环遍历该容器,将大大降低读的效率,但这种效率的降低很难导致系统性能参数异常。

这时有经验的同学,就会改用 Iterator (迭代器)迭代循环该集合,这是因为 LinkedList 是链表实现的,如果使用 for 循环获取元素,在每次循环获取元素时,都会去遍历一次 List,这样会降低读的效率。

2. 优化设计

面向对象有很多设计模式,可以帮助我们优化业务层以及中间件层的代码设计。优化后,不仅可以精简代码,还能提高整体性能。例如,单例模式在频繁调用创建对象的场景中,可以共享一个创建对象,这样可以减少频繁地创建和销毁对象所带来的性能消耗。

3. 优化算法

好的算法可以帮助我们大大地提升系统性能。例如,在不同的场景中,使用合适的查找算法可以降低时间复杂度。

4. 时间换空间

有时候系统对查询时的速度并没有很高的要求,反而对存储空间要求苛刻,这个时候我们可以考虑用时间来换取空间。

例如,我在 03 讲就会详解的用 String 对象的 intern 方法,可以将重复率比较高的数据集存储在常量池,重复使用一个相同的对象,这样可以大大节省内存存储空间。但由于常量池使用的是 HashMap 数据结构类型,如果我们存储数据过多,查询的性能就会下降。所以在这种对存储容量要求比较苛刻,而对查询速度不作要求的场景,我们就可以考虑用时间换空间。

5. 空间换时间

这种方法是使用存储空间来提升访问速度。现在很多系统都是使用的 MySQL 数据库,较为常见的分表分库是典型的使用空间换时间的案例。

因为 MySQL 单表在存储千万数据以上时,读写性能会明显下降,这个时候我们需要将表数据通过某个字段 Hash 值或者其他方式分拆,系统查询数据时,会根据条件的 Hash 值判断找到对应的表,因为表数据量减小了,查询性能也就提升了。

6. 参数调优

以上都是业务层代码的优化,除此之外,JVM、Web 容器以及操作系统的优化也是非常关键的。

根据自己的业务场景,合理地设置 JVM 的内存空间以及垃圾回收算法可以提升系统性能。例如,如果我们业务中会创建大量的大对象,我们可以通过设置,将这些大对象直接放进老年代。这样可以减少年轻代频繁发生小的垃圾回收(Minor GC),减少 CPU 占用时间,提升系统性能。

Web 容器线程池的设置以及 Linux 操作系统的内核参数设置不合理也有可能导致系统性能瓶颈,根据自己的业务场景优化这两部分,可以提升系统性能。

兜底策略,确保系统稳定性

上边讲到的所有的性能调优策略,都是提高系统性能的手段,但在互联网飞速发展的时代,产品的用户量是瞬息万变的,无论我们的系统优化得有多好,还是会存在承受极限,所以为了保证系统的稳定性,我们还需要采用一些兜底策略。

什么是兜底策略?

第一,限流,对系统的入口设置最大访问限制。这里可以参考性能测试中探底接口的 TPS 。同时采取熔断措施,友好地返回没有成功的请求。

第二,实现智能化横向扩容。智能化横向扩容可以保证当访问量超过某一个阈值时,系统可以根据需求自动横向新增服务。

第三,提前扩容。这种方法通常应用于高并发系统,例如,瞬时抢购业务系统。这是因为横向扩容无法满足大量发生在瞬间的请求,即使成功了,抢购也结束了。

目前很多公司使用 Docker 容器来部署应用服务。这是因为 Docker 容器是使用 Kubernetes 作为容器管理系统,而 Kubernetes 可以实现智能化横向扩容和提前扩容 Docker 服务。

总结

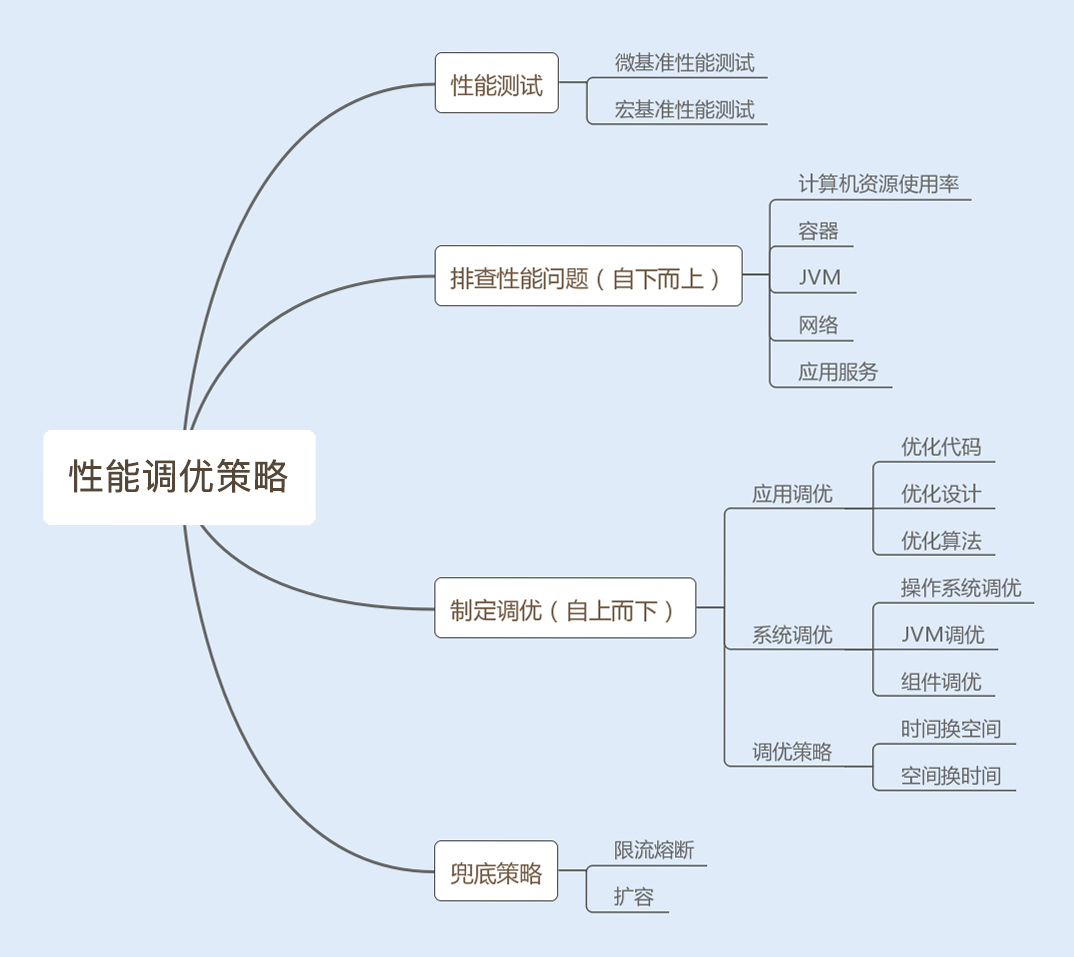

学完这讲,你应该对性能测试以及性能调优有所认识了。我们再通过一张图来回顾下今天的内容。

我们将性能测试分为微基准性能测试和宏基准性能测试,前者可以精准地调优小单元的业务功能,后者可以结合内外因素,综合模拟线上环境来测试系统性能。两种方法结合,可以更立体地测试系统性能。

测试结果可以帮助我们制定性能调优策略,调优方法很多,这里就不一一赘述了。但有一个共同点就是,调优策略千变万化,但思路和核心都是一样的,都是从业务调优到编程调优,再到系统调优。