最近打算整理下树相关的数据结构,分享下,实际编程中大家应该都接触过树,举个例子,HashMap在链表尺寸大于8时升级成红黑树;Linux底层源码中大量使用了红黑树。可能掌握红黑树是一个很艰难的过程,我看了很多书,很多资料,至今没掌握红黑树,可能是资质愚钝的原因。直到去年,重新学习了下数据结构,发现其实很多事情化繁为简后,很简单,只是我们思路错了。本系列文章,我会从BST聊到BBST,后面到伸展树,再到红黑树。我们一点点把BST这个难啃的骨头,消化掉,换个角度思考问题,事情可能就会简单很多。

这是本系列的第一篇文章,我们先来聊聊BST。相信大家都接触过二分查找,查找和排序是大学算法课的基础内容。那BST和二分查找有关系吗?为什么说树是结合了Vector和List的特点的产物?相信你读完这篇文章,会有自己的答案。

BST(二叉排序树又叫二叉查找树),英文全称是:Binary Sort Tree。网上很多资料对BST的介绍很详细,有源码,我们这里列一些不一样的东西。

特点

我们来简单过一下BST的两个特点:顺序性和单调性。

顺序性

二叉树的定义要求:

- 任一节点均不小于其左后代

- 任一节点均不大于其右后代

单调性

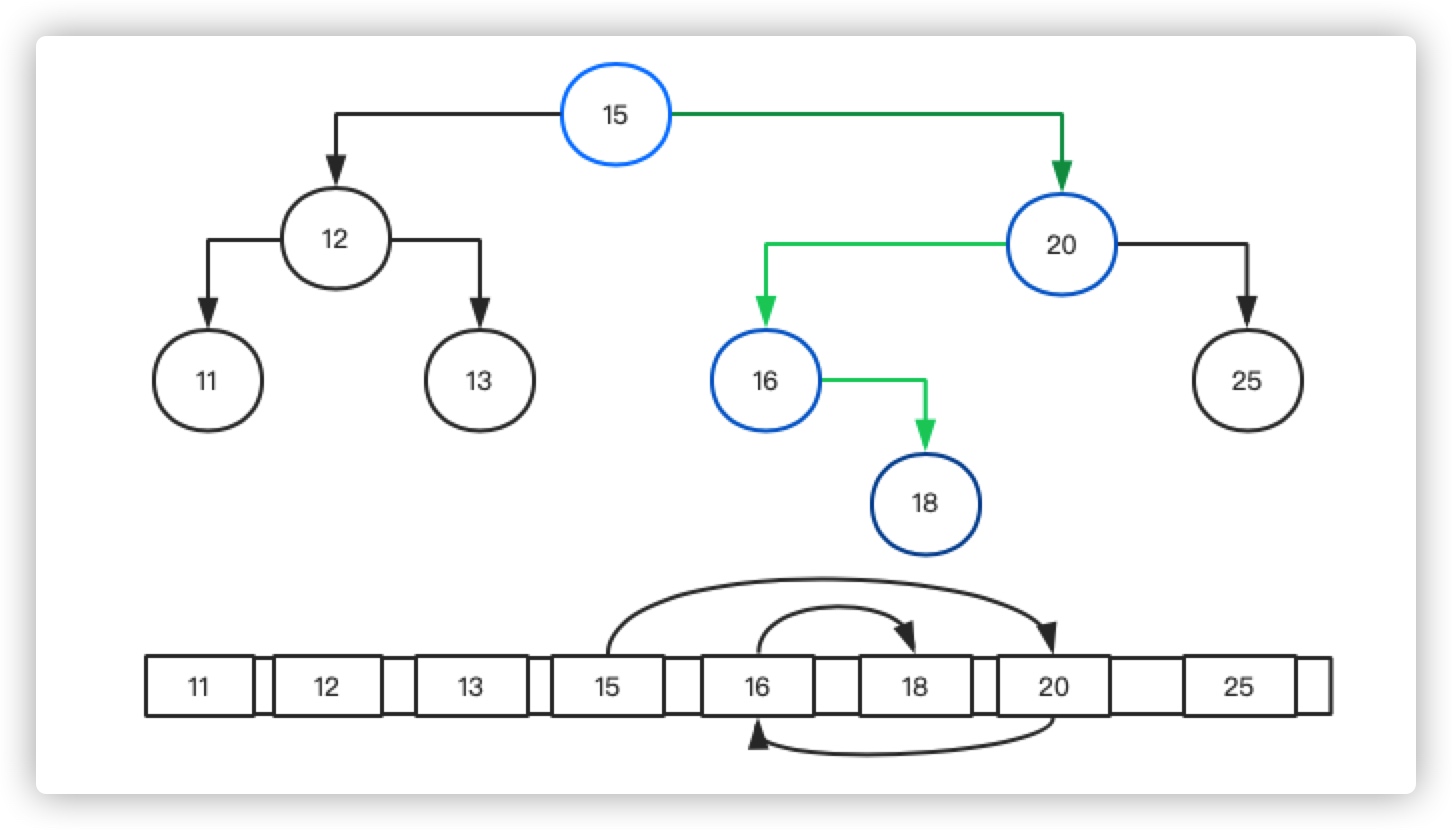

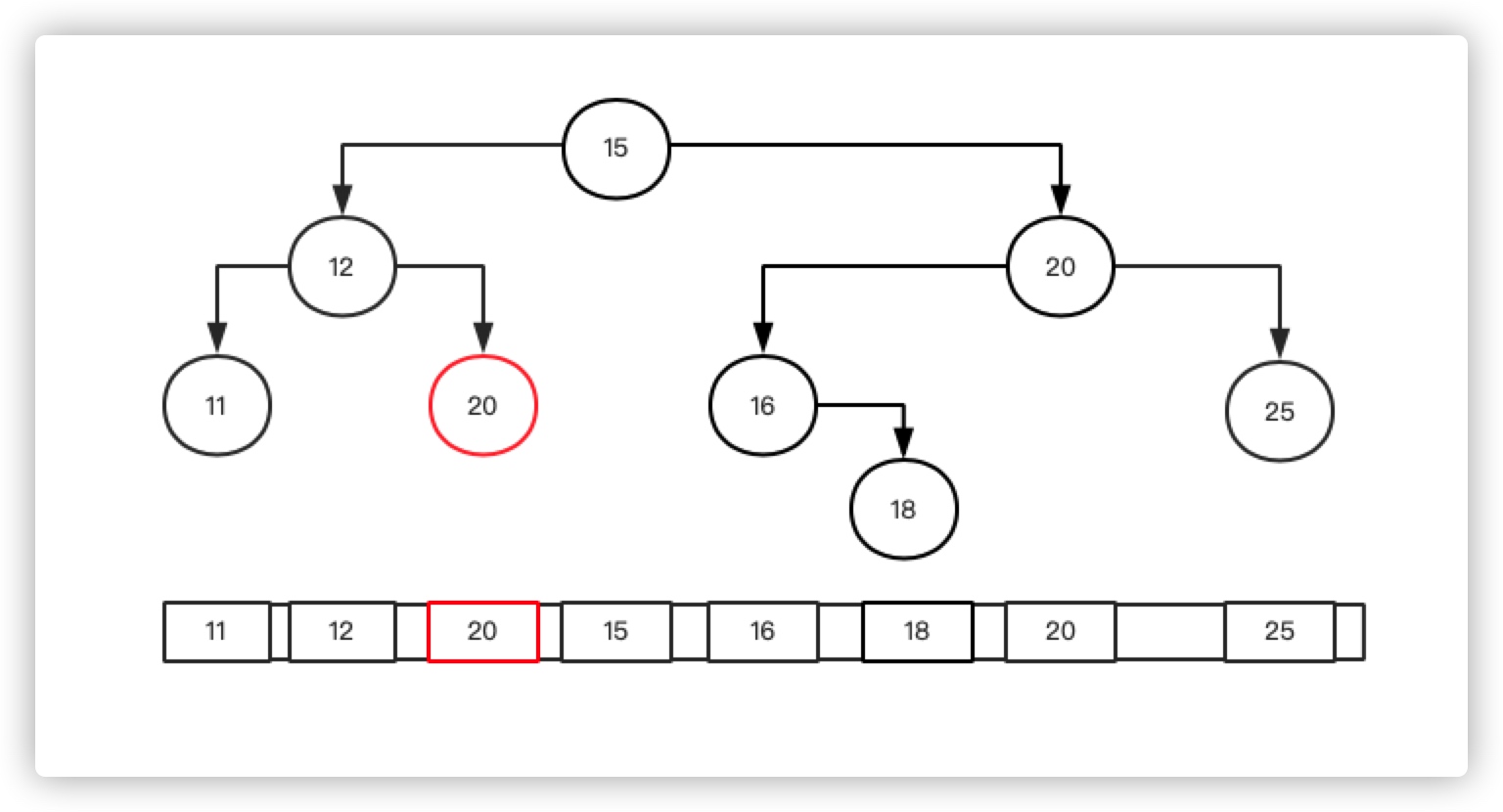

从顺序性我们能看出,每个BST的局部都是有序的。如果我们把每个有序的局部连起来,是不是能做到全局有序?即:BST的中序遍历(中序遍历是指以左-中-右的方式遍历)序列,必然单调非降。

这个特点也是是不是BST的充要条件。

如上图,我们以中序遍历得到的序列是:11,12,13,15,16,18,20,25,是一个单调非降的序列。按照这个方式,BST也可以退化成一个链表。

上面的特点很简单,没看出什么亮点。既然我们都有了数组和向量,为什么还要用BST呢?我们来看一下在BST在查找、插入、删除三个

操作方面有什么特点。

查找操作

利用BST的“顺序性”,我们可以很好的检索数据。

上图是从一个BST中查找值为8的流程。可以看到在BST树上查找的过程,本质上就是一个二分查找的过程。这个过程也是减而治之的过程:从根节点触发,逐步的缩小查找范围,直到发现目标(成功),或查找范围缩小至空树(失败)。整个耗时其实和要查找的节点的高度有关,这里我们假设目标节点的高度为h,那么查找时间为h

源码实现

def search_recursively(key, node):if node is None or node.key == key:return nodeif key < node.key:return search_recursively(key, node.left)if key > node.key:return search_recursively(key, node.right)

插入操作

假设我在上面的例子中插入一个Key为19的数据,我们该如何操作呢?插入其实有两种情况:

- 树中有该Key,这种情况下,可以根据数据要求,自定义冲突规则,我们默认将Value替换。

- 如果树中没有该Key,这种情况下,直接插入到找到节点的左/右节点

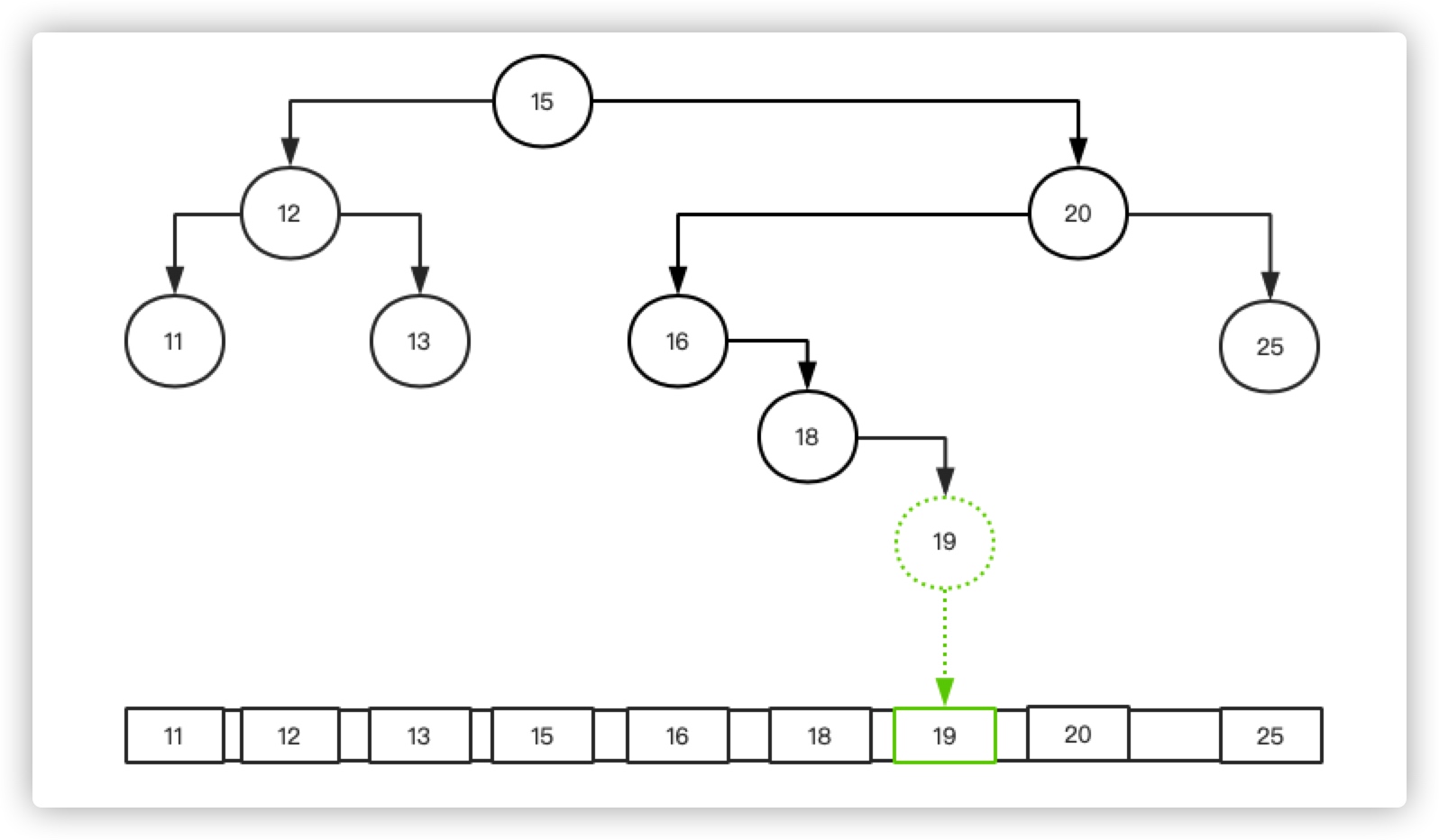

针对情况二,我们的插入流程如下:

- 先查找树中有没有为19的节点

- 如果没有,将19写入到Guard节点,并和Parent节点关联。

如下图所示:

无论是树还是数组,插入操作都要先找到目标位置,我们来看下对树和对下面数组进行插入操作的时间:

- 在BST上进行插入操做 = 查找操作h + 1次写操作的时间

- 但在数组上进行插入操作 = 二分查找log(n) + 1次写入 + n次移动时间,这里扩容时间忽略不计,我们假设数组是无界的。

从插入操作我们可以看出,BST本质上是结合了Vector和List的优点:

- Vector是插入和修改比较便利

- List是利用索引查找比较便利,这里的List只得是允许根据下标访问的数组。

源码实现

def binary_tree_insert(node, key, value):if node is None:return NodeTree(None, key, value, None)if key == node.key:return NodeTree(node.left, key, value, node.right)if key < node.key:return NodeTree(binary_tree_insert(node.left, key, value), node.key, node.value, node.right)return NodeTree(node.left, node.key, node.value, binary_tree_insert(node.right, key, value))

删除操作

其实查找和插入都比较简单,复杂的是删除操作。删除操作也分两种情况:

- 单分支:如果没有右孩子/左孩子,或者该节点没有孩子

- 双分支:如果待删除的节点,有左子树,也有右子树

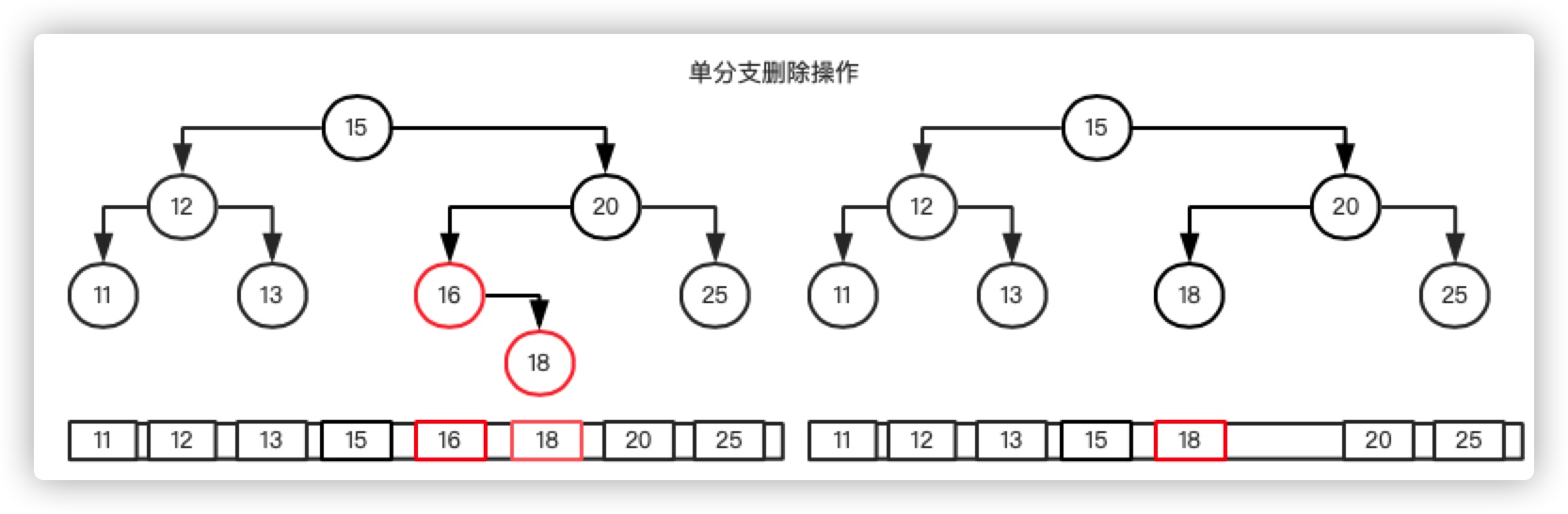

单分支

针对单分支的情况,处理起来,比较简单,如果该节点没有后代。直接删除该节点就好了。例如,我们在上面的数据中,删除18节点。

如果当前节点只有一个后代,例如删除图中的16。只需要删除该节点,并把当前节点的一个child放到原来自己的位置就可以。如下图:

我们来看一下算法复杂度,在树上进行单分支的删除操作,同样是一次search,一次清除。但如果是数组上进行删除,需要移动元素。

双分支

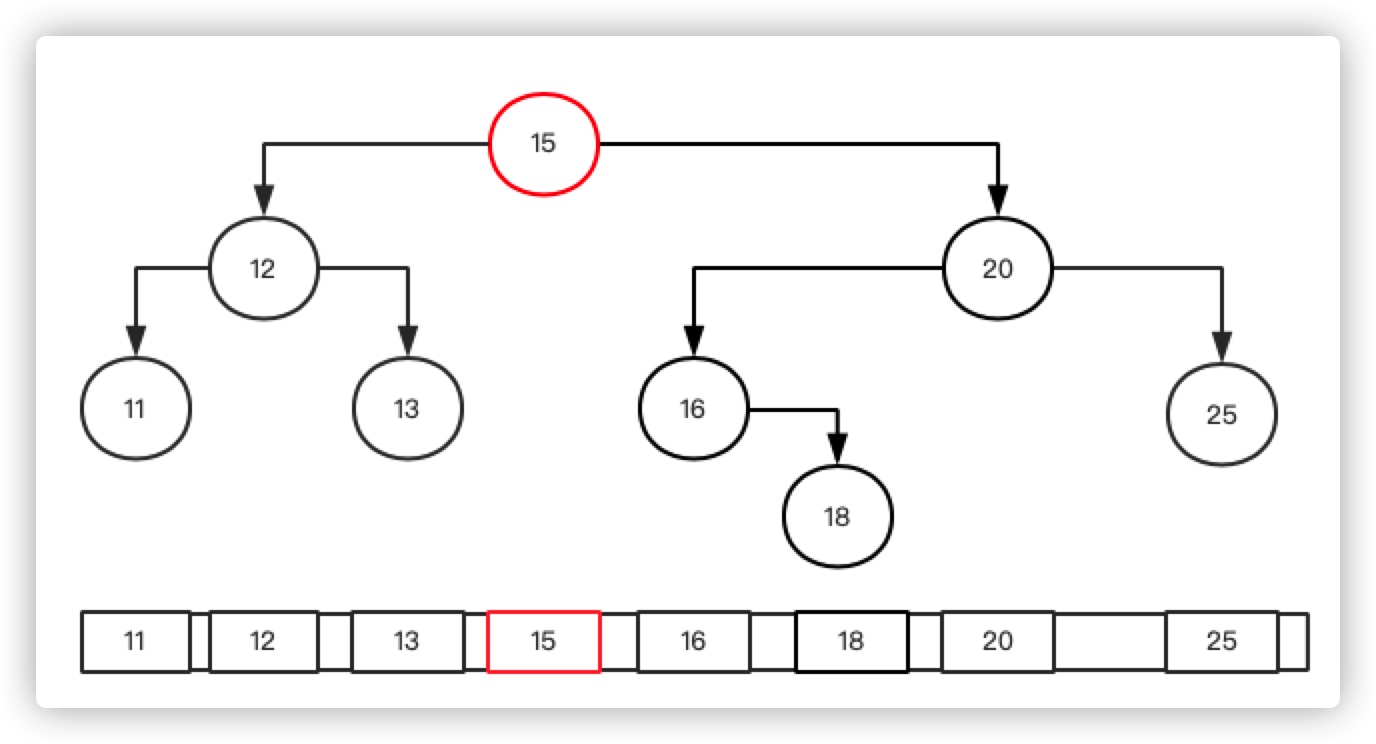

双分支的情况可能比较复杂,要考虑的因素也比较多,但我们其实可以想办法将双分支转换为单分支,来简化复杂度。同样是上面的数据,我们分析下删除节点15的流程。

如上图,如果我们想把节点15退化成单分支:

- 从树的角度看那他一定要在树的最低端,变成叶节点,或者叶节点的父亲。并且不能破坏BST的顺序性。

从数组角度看,如果不破坏顺序性,节点15删除后的顺序为:11,12,13,16,18,20,25。所以想把15删除,必定不能将15移动到13前面,或者16后面,他只能和13或者16互换,这样移除15后能保证顺序不变。

- 和13互换,11,12,

15,13,16,18,20,25。 - 和16互换,11,12,13,16,

15,18,20,25。

- 和13互换,11,12,

事情看起来明了了,如何在树中找到13/16节点?这里要引入新概念前驱节点和后继节点。我们看一下Wiki的解释

A node’s in-order successor is its right subtree’s left-most child, and a node’s in-order predecessor is the left subtree’s right-most child.

- 中序遍历的前驱节点:就是当前节点的左子树中最右的节点。在我们的例子中是:13。

- 中序遍历的后继节点:就是当前节点的右子树中最左的节点。在我们的例子中是:16。

后继节点的代码示例:

def find_min(self):"""Get minimum node in a subtree."""current_node = selfwhile current_node.left_child:current_node = current_node.left_childreturn current_node

我们来看一下总流程:

源码实现

我们来看一下源码实现:

def replace_node_in_parent(self, new_value=None) -> None:if self.parent:if self == self.parent.left_child:self.parent.left_child = new_valueelse:self.parent.right_child = new_valueif new_value:new_value.parent = self.parentdef binary_tree_delete(self, key) -> None:if key < self.key:self.left_child.binary_tree_delete(key)returnif key > self.key:self.right_child.binary_tree_delete(key)return# Delete the key hereif self.left_child and self.right_child: # If both children are presentsuccessor = self.right_child.find_min()self.key = successor.keysuccessor.binary_tree_delete(successor.key)elif self.left_child: # If the node has only a *left* childself.replace_node_in_parent(self.left_child)elif self.right_child: # If the node has only a *right* childself.replace_node_in_parent(self.right_child)else:self.replace_node_in_parent(None) # This node has no children

思考

为什么要求所有当前节点不大于/不小于subtree,而不是child?

在将顺序性的时候,我们说根据BST定义,当前节点应不小于/不大于当前节点的左/右后代,而不是不小于/不大于当前节点的左/右孩子呢?可能是中英文差异的原因,也可能是理解的问题,所以这里我们统一一下语言:

- subtree:子树、后代,不仅仅包含子节点,也包含子节点的子节点的子节点等。哈哈。

- child:孩子,子节点。

其实,如果如果只是不大于/不小于子孩子会破坏全局顺序性,例如下图:

20和15顺序是有问题的,破坏了全局单调不降。

BST稳定吗?

正如我们前面所说的:BST = Vector + List,BST充分发挥了两者的优势。但我们目前实现的这种BST还很粗糙。我们来简单分析下算法复杂度,阐明当前BST的缺点。

根据我们上面的分析,当前这棵树的所有操作的复杂度,都和h(树的高度)成正比。所以极端情况下,如果h=n(总元素数量),当前树就退化成了向量(可以理解为链表),优势当然无存。

可以通过两种方式来分析下,n个节点的情况下,BST的平均高度:

- 通过排列的方式。将插入的顺序理解为排列的顺序,如果只有1,2,3三个节点,那么可能的排列为6。如果有n个节点,可能的排列为n!,树的平均高度为log(n),这个大家可以网上找一些资料来证明该结论。

- 我们也可以按照组合的方式分析下BST的平均高度,即在不破坏顺序性的前提下,节点所能组合出的树的总数。根据分析,树的总数为catalin数,那么树的平均高度为

。有关catalin数可以查阅wiki。

由于第一种方式,不同的序列可能生成重复的树,所以第二种方式的值更加精准。但可不是个好数字。

那么我们通过控制树的高度,进而让BST更加稳定呢?我们会在下篇文章中分析AVL。看一看AVL是如何控制树的高度,达到理想平衡。

重构

上面的三个操作,其实都用到了树搜索,我们可以设置将查询的过程提取一个公共函数。

参考资料

- WIKI-Binary Search Tree: https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_search_tree

- 学堂在线 - 数据结构(邓俊辉教授): https://next.xuetangx.com/course/THU08091002048/1515966