摘要:美术展览的意义生成需要两个方面,即艺术本体与艺术之外的世界。学术界的前辈们早已说明中国近现代艺术中具有“化大众”和“大众化”两种倾向,这体现在诸多方面。本文将通过对1942年(民国31年)举办的第三次全国美展研究,从展览本身,即艺术本体之外的世界出发,阐述在美术展览中所体现的中国近现代艺术中的“化大众”和“大众化”两种倾向。

美术展览作为展示艺术品的最重要的形式之一,其所展示的作品以及其本身,都具有被研究的价值与意义。从一个对于展览的研究中,我们能够像管中窥豹一般,了解当时社会文化的背景、艺术价值的评价以及艺术旨趣的倾向,从勾勒出某一个时间段艺术的恰当面貌。

中国近现代艺术在一个特殊的时期兴起,变化与结束,对我们当今的美术提供着教材与参考。对于近现代美术的研究,已经硕果累累,人们都会同意近现代艺术中具有“化大众”与“大众化”的两种倾向。在清政府末年至中华人民共和国成立的这段时间,它们有时相互拉锯,试图将中国美术领进对彼此来说完全不同的两个境地;但它们还是一个整体的两个方面。本文将通过对1942年(民国31年)的“教育部第三次全国美术展览会”(下称“第三次全国美展”)的研究,阐释中国近现代艺术中的这两种倾向。

一、 研究现状

对于中国近现代美术史的研究,各种书籍、学位论文以及期刊文章层出不穷。那么试图通过研究中国近现代美术史历程中的一个展览,来说明近现代美术史中的两大倾向,则少不了对中国近现代美术史的一个整体把握,并由宏观性的通史著作启发展览研究。郑工所著《演进与运动:中国美术的现代化,1875-1976》[1]对于展览的讨论较少,有的也只是简单的叙述,不过此书将现代化作为了中国美术史的研究主线,能够为研究者提供丰富的研究视角;英国艺术史家迈克尔·苏利文所著《20世纪中国艺术与艺术家》[2]在第九章“逃亡西部”中拿出一小节专门叙述了1938年至1949年重庆的艺术状况,并提到了1942年举办的第三次全国美展,但都限于简单的叙述,而没有做详细的阐释。此外,吕澎所著的《20世纪中国艺术史》[3]在第七章第一节较为详细地讲述了1929年的第一次全国美展,以及其后关于现代主义与写实主义的争论。但对于第三次全国美展仅在第十一章第七节用一句话带过。

其二,是对于民国时期展览研究的整体了解。民国时期的艺术制度不断完善,展览的数量在不断增长,质量也在不断改变。前人对于民国展览的整体或个案研究,也能提供丰富的研究启发与研究材料。如朱亮亮所著的论文《展示与传播——民国美术展览会特性研究(1911-1949)》[4],这篇文章虽然没有详细讨论第三次全国美展,但是其将美术展览定位成民国时期美术进程的展示载体与传播媒介,并从这两个新角度切入民国美展的研究。这对于本次研究具有启发意义;郭梅所著的论文《民国时期全国美术展览会的生成与发展研究》[5]则提供了许多关于四次全国美展(第四次全国美展并未落地实施)的文献资料、情况梳理以及社会学与经济学分析。但在全国美展与大众的关系上没有涉及;刘薇所著《民国时期美术展览会的历史流变与演变特征》[6]分为了上下两篇分别讲述了民国时期美术展览会随着时间的改变以及其特征,如其策展制度、展览传播与美术教育。但未作深入探讨与研究;此外,李万万所著的书籍《美术馆的历史》[7]中从美术馆这一美术展览的主要空间出发,讨论了近现代美术展览的制度、发展以及挫折。其中第七章第一节中叙述了第三次全国美展,包括其组织机构、出品审查、参展作品以及展览状况。但也限于简略地叙述和梳理,并未做详尽的阐释与分析。由此可见,对于近现代美术展览的研究,虽然在多方面成果丰富,但所呈现出的面貌还是欠完整的。对于某些个案,还缺乏深入的研究。

其三,是关于民国时期重庆地区美术状况的研究。重庆在民国时期地位大跃升,并于1940年正式被确定为陪都,第三次全国美展正是在这样的背景下举行。所以对于当时重庆地区美术界状况的研究,是有必要的。现今学术界对于民国时期重庆地区的美术研究成果相对丰富,不过大多集中在抗战时期,且没有成体系与深入的叙述和研究。在已出版的书籍中,李寻玉所著《重庆美术家创作评论录》[8]仅在第一二章描述了重庆地区在1919至抗战年代的美术家和美术作品;重庆市文化局编《重庆文化艺术志》[9]中,对民国到新中国时期的文化艺术机构、艺术类型、艺术团体等做了记载与总结,但由于内容庞大且篇幅有限,内容缺乏详尽的讨论与研究;龙红和廖科所著的《抗战时期陪都重庆书画艺术年谱》[10]对于抗战时期的政治背景、艺术活动以及艺术评论等做了较为详细的整理和提炼,是一本不错的工具书,但对诸艺术现象未作深入的讨论。在学术论文中,涉及得更多的则是关于重庆地区的木刻运动,如中华木刻界抗敌协会、中国木刻研究会等;以及抗战时期重庆美术界的内外交流,如重庆中苏文化协会。在期刊杂志中,则有吴彦捷所著《陪都时期重庆美术展览会研究》[11]一文。其中叙述了陪都时期重庆地区丰富展览的产生原因、展览分期、展览分类以及各类美术展在重庆的状况,并做了一定的分析。

其四,则是针对于第三次全国美展的研究成果。对于在重庆举办的第三次全国美术展览,学术界没有特别细致的研究,反倒是对1929年于上海举办的第一次全国美展与1936年举办的第二次全国美展有着诸多的研究成果。但李凌所著《民国时期第三次全国美展研究》[12]则对第三次全国美展从背景、筹备、过程与意义进行了详细的梳理。他认为第三次全国美展在美术史、美术策划上具有重要意义,且第三次全国美展作为特殊时期的展览,其背后的社会与文化含义是多元的,对当时的文人与普通大众都产生了良好的影响。在李凌的研究中,他对于“大众化”的着眼点在于此次展览向全部民众开放、面向全部民众。笔者认为此种总结略显简单;此外,禾子的文章《抗战时期全国美术展览始末》[13]对第三次全国美展做了较为简单的陈述,不过限于篇幅的原因,仅限于简单的描述,并未做深入的探讨。

二、 前提:如何阐释“化大众”与“大众化”,以及美术展览中的二者

新文化运动及五四运动之后,知识分子们与民众的隔阂依旧坚硬地存在。对于这种状况有知识分子说:

“如果我们还挑起革命的‘印贴利更追亚’[14]的责任起来,我们还得再把自己否定一遍,我们要努力获得阶级意识,我们要使我们的媒质接近农工大众的用语,我们要以工农大众为我们的对象……克服自己的小资产阶级的根性,把你的背对向那被‘奥伏赫变’[15]的阶级,开步走,向那‘龌龊’的工农大众!”[16]

抛开上文中的阶级视角,知识分子们清楚地意识到了他们的文化与大众的文化还存在着不小的隔阂。如何消除这种隔阂,就成为了知识阶层们亟待解决的问题。所呈现出的两种路径,即是“化大众”和“大众化”。

首先,是在“化大众”的方面。1929年第一次全国美展之后发生的一场著名论争——“二徐之争”,即“为艺术而艺术”和“为人生(社会)而艺术”之间的争论,体现的是“化大众”内部两种路径的对立。“为艺术而艺术”强调的是艺术的自觉性,鼓励艺术的独立性作为个性解放的催化剂,并拒绝为封建政治服务。[17]而“为人生(社会)而艺术”的思想,则在“化大众”的目的上表现得更加直白。20世纪20年代,“走出象牙之塔”和“走向十字街头”的口号在美术界同样引起了激烈争论。这即是希望艺术家们能够走出文艺欧化的“象牙之塔”,到民间去感受平民百姓的生活与心理,去真实地反应中国社会的现实。[18]总结起来,不管是“为艺术而艺术”还是“为人生(社会)而艺术”,他们都与蔡元培所倡导的美育思想,以及“艺术社会化”和“社会艺术化”相似,目的是来推动和实现社会化改造。[19]不过,正如潘公凯所说,这样的“大众美术”,是一种“精英化的大众美术”,它由知识阶层、文化精英所设计和推动,并受西方艺术观念的影响,强调艺术的拯救和教化功能。[20]所以可以把他们称为“化大众。”

而美术展览中的“化大众”,正如刘海粟对美术展览会之作用做的阐述[21]:

“美术可以安慰人们的杂乱和悲哀,可以超越人的绝望和堕落。……要拿这些‘清新味’,到这混浊而黑暗的社会里去,使群众享受美术,只有到处去举行美术展览会。……我们老是想着这般混浊而黑暗的社会,因着美术的发达而澄清,而同化于美术光明。”

美术展览会起到的目的在于将“浑浊而黑暗的社会”同化于“美术光明”,美术展览会在这里被运用成了一种推动社会现代化、社会化改造的手段。同样地,蔡元培在《美育实施的方法》[22]一文中,专门提及了展览作用于社会改造的计划:

“须有一定的建筑、每年举行几次,如春季展览、秋季展览等,专征现代美术家作品,或限于本国,或兼征他国的。所征不全陈列,由组织审查委员会选定。陈列品可开明价值,在会中出售,余时亦可开特别展览会,或专陈一家作品,或专陈一派作品.也有借他国美术馆或私人所藏展览的。”

在“大众化”的方面,展览本身的形式就是一种“大众化”的表现。中国传统对艺术的观赏常常是私人的。以中国明代为例,明代的图像领域不断扩张(承载图像的媒材不断增多),而掌握着明代文化资本的文人却与这一趋势背道而驰[23]。明代画作并非始终被置于同一空间,每次观赏都是一种社交行为;且明代图像的观赏总是集体性的:文人的价值观在文人圈子内部得到了交流、测试、重申并传递给下一代成员。[24]这就意味着,即使是在图像充盈的明代,绘画的欣赏于接受依旧被封闭在文人内部。而近现代随着西方近现代思想的不断传入以及诸如五四运动与新文化运动等社会运动的爆发,一种公共性的美术展览方式逐渐出现、完善并成为必要;即使是近代传统的美术社团的雅集,都走向了大众。[25]于此同时,20世纪二十至三十年代上海地区所举行的美术展览会至少在200次以上。[26]此外,这一时期的美术展览会形式也多种多样,包括了全国美展、社团美展、画家个展与联展、学校成绩展、出国交流展、赈灾美展和救国捐助展等。[27]美术作品的多样性,以及展览的开放性和丰富性,展现出最直观的“大众化”。

除开美术展览会自身,20世纪30年代的木刻运动,即是从艺术的形式与手法上探索“大众化”的路径。尽管现代的木刻创作来自西方,但木刻的手法在中国民间却具有深厚的大众欣赏和接受基础;这在之后的抗战美术与延安美术中得到了进一步的发展,成为了真正的“大众美术”最初又最重要的艺术样式之一。[28]

三、 回到主题:第三次全国美展如何表现“化大众”与“大众化”

1942年(民国31年)举行的第三次全国美展,是国民政府在抗战时期举办的唯一一次全国性美术展览。这次展览于1942年12月25日于重庆中央图书馆开幕,展览陈列占据了中央图书馆上下二楼全部陈列室共计二十间。本次展览作品共从全国征集到作品1668件[29],加上由各机关单位提供的特约展品275件,总计1943件。经过审查委员会的审查,共有663件征集作品以及275件特约展品展出。展出的展品分为了现代作品以及古物。其中,现代作品包括了绘画(书法、国画、西画、版画)、雕塑、建筑设计及模型、工艺美术(各种图案设计)以及摄影五组;古物则由各机构从重庆地区调配征集,包括了铜器、玉器、漆器以及书画,其中有一部分为当时刚从长沙出土的汉代漆器。[30]

此外,对于彼时特殊的抗战背景,筹备委员会做出了这样的决定:“应征之作品,以多取抗战有关作品为原则,唯为顾及其他题材之艺术作品发展起见,故一般作品亦酌于接受,但每人以三件为限,与抗战有关者则可倍之。其体积及面积属于一般性质者,亦有一定限制,但与抗战有关者则可加倍计算。[31]”

正如上文在讨论“化大众”时所说,“化大众”的行动由精英阶层、知识阶层设计与推动,目的在于用美术改造广大群众,促进现代化改造。要实现这样的目的,必定将美术教育[32]摆在首位。第三次全国美展,在美术的教育功用上,做了许多工作,这又与当时抗战已经进入第五年,东北、东南以及华南的大部分国土已经沦陷的状况结合起来。有报刊写道:

现在全国民众,正从事民族生存之战争,应多方注意民族意识之觉醒、敌忾精神之激发,因此美术教育益见重要。同时,艺术创作,经战时之锤炼,而益臻精当,且民间艺术之采风、古代艺术之发掘,近年亦有长足之进展,亟需萃全国精英,公开展览,以收倡导之效。[33]

这其中写明了这第三次全国美展“化大众”的实施方法与目的:“亟需萃全国精英”,来“公开展览”,以将战时所取得的“民间艺术”“古代艺术”进展“倡导”起来,来“觉醒民族意识”,并“激发敌忾精神”。虽然这一段话在“同时”二字前划上了句号,但其段末用上了“倡导”二字,那么倡导的对象就必定是处于民族存亡时分的广大全国群众,而用于实现倡导这一目的观念或实物即是所述的经过战时锤炼的艺术创作以及民间艺术和古代艺术的新进展。

我们从作品里看,同样能看出第三次全国美展中“化大众”的倾向。秦宣夫的作品《母教》(图1),获得了西画类作品的二等奖(一等奖空缺)。它描绘的是一个生活化的场景。其中母子二人坐在一起,母亲的身体微微向前倾,同时头部和身体微微转向位于她右侧的孩童,成一种半包围保护着的姿势。她的手指向印有飞机以及“我空军阵容”的画报,母亲的神情坚定,身边的孩童则将双手放在画报上,呈现出一种感兴趣的姿态。画面的左上角悬挂了一副描绘碉堡的图像。画面中的人物与观者毫无接触,似乎沉浸在这一温馨的场景中;但画面中的种种符号却显示出一种战争的紧张与对峙氛围。残酷的战争进入了母子之间的温馨场景;在此时,这位母亲抛弃了骨肉之间的“亲密时刻”,而转向了对国家危难的关切,并将这种关切传给下一代。作者创作这样一幅所指含义明显的写实油画作品,是想通过对于个体的描绘,发挥起艺术的教育作用,激发起全国人民对于抗战的信心与斗志。

图1,秦宣夫,《母教》,布面油彩,81.5*100厘米,1942

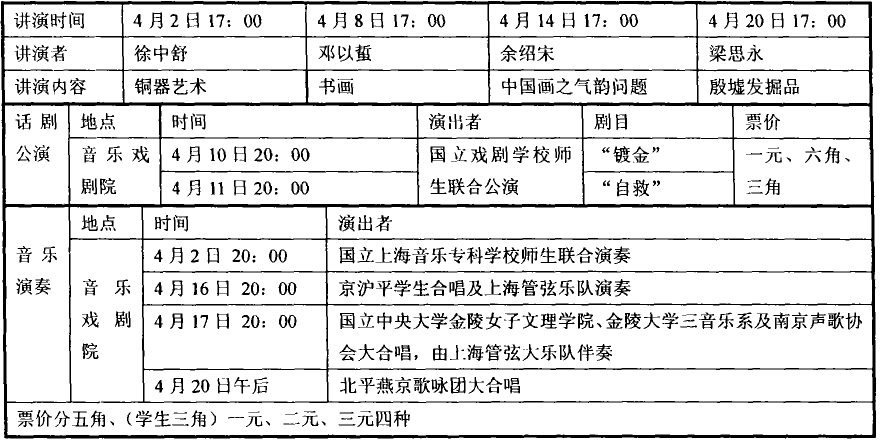

此次第三次全国美展,在展览结束后,还设置有艺术讲座。这样公共的艺术活动在1937年举办的第二次全国美展上就有出现(图2)。美展举办了讲座、话剧表演和音乐演奏三项活动;这是作为1936年10月教育部筹备第二次全国美展时,所提出的美展举办原因“为熟审吾国近年来美术之进展与其趋向,助长一般人之美术兴趣及审美能力,以及使国民在国难期间能得到一种正当之精神供养与精神调节起见。”[34]之响应。

图2,第二次全国美展公众艺术活动一览表

(图片来源:郭梅:民国时期全国美术展览会的生成与发展研究,南京师范大学,2006)

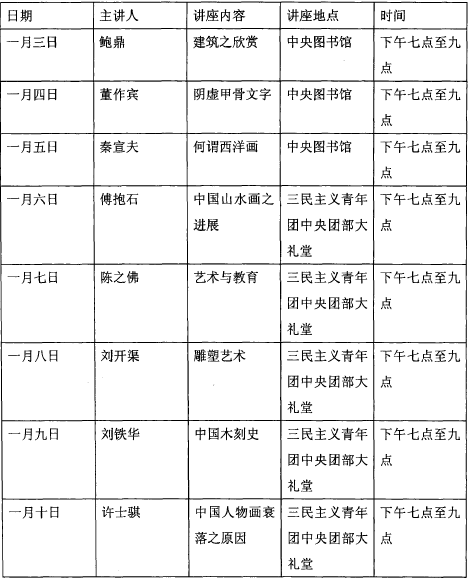

第三次全国美术展览的公众活动则取消了话剧与音乐演出,但讲座由四场增加到了八场。从下面这张表中(图3),我们可以看出这次展览的公共活动更关注现代艺术、艺术现状、艺术教育以及大众艺术的诸问题,而不是像第二次全国美展那样更关注古代的艺术。如秦宣夫讲西洋画、傅抱石讲山水画现状、刘开渠讲雕塑、许士骐讲中国人物画衰落、陈之佛讲艺术教育、刘铁华讲木刻。同时,也展现出来“化大众”的倾向,如“建筑之欣赏”“殷墟甲骨文字”“何谓西洋画”“艺术与教育”等,怀着为了给大众普及艺术知识,提高艺术修养之目的。

图3,第三次全国美术展览会讲座一览表

(图片来源:李凌:民国时期第三次全国美展研究,西南大学,2014)

时任教育部部长的陈立夫,为第三次美展写了一篇文章《艺术在教育上之地位》。[35]其中写道:

“艺术教育之实施,可以渗透于德智体群四育之中。中华民国之教育宗旨为求生活之增进与生命之广大,悬一理想上最完善之境界以为普及与向上之目标,而以教育的力量促进实现。其途径则有如孔子所言:‘志于道,据于德,依于仁,游于艺’四者。艺术教育之功能,可以涵泳性情,可以增强团结、可以鼓舞力行、可以激励志气、正为实现教育宗旨之动力所由发挥。是以艺术为教育上必不可少之质素。艺术之教育普及,然后民族之文化向上。美术展览即社会教育中之艺术教育的实施也。其目的不仅在乎资美术家之相观而善,而由有在于一般社会之观感以求真善之教育普及于人群,而同获生命之向上的进展。”

这其中再一次强调了艺术教育的重要性。艺术教育,正如上文中所述,应当是涵泳性情、增强团结、鼓舞力行、激励士气、实现教育宗旨的动力;实现艺术教育的普及,即可以实现民族文化的向上以及真善的传播。这正与前文所述的艺术的拯救教化作用相契合。

那么第三次全国美展的“大众化”该如何阐释?

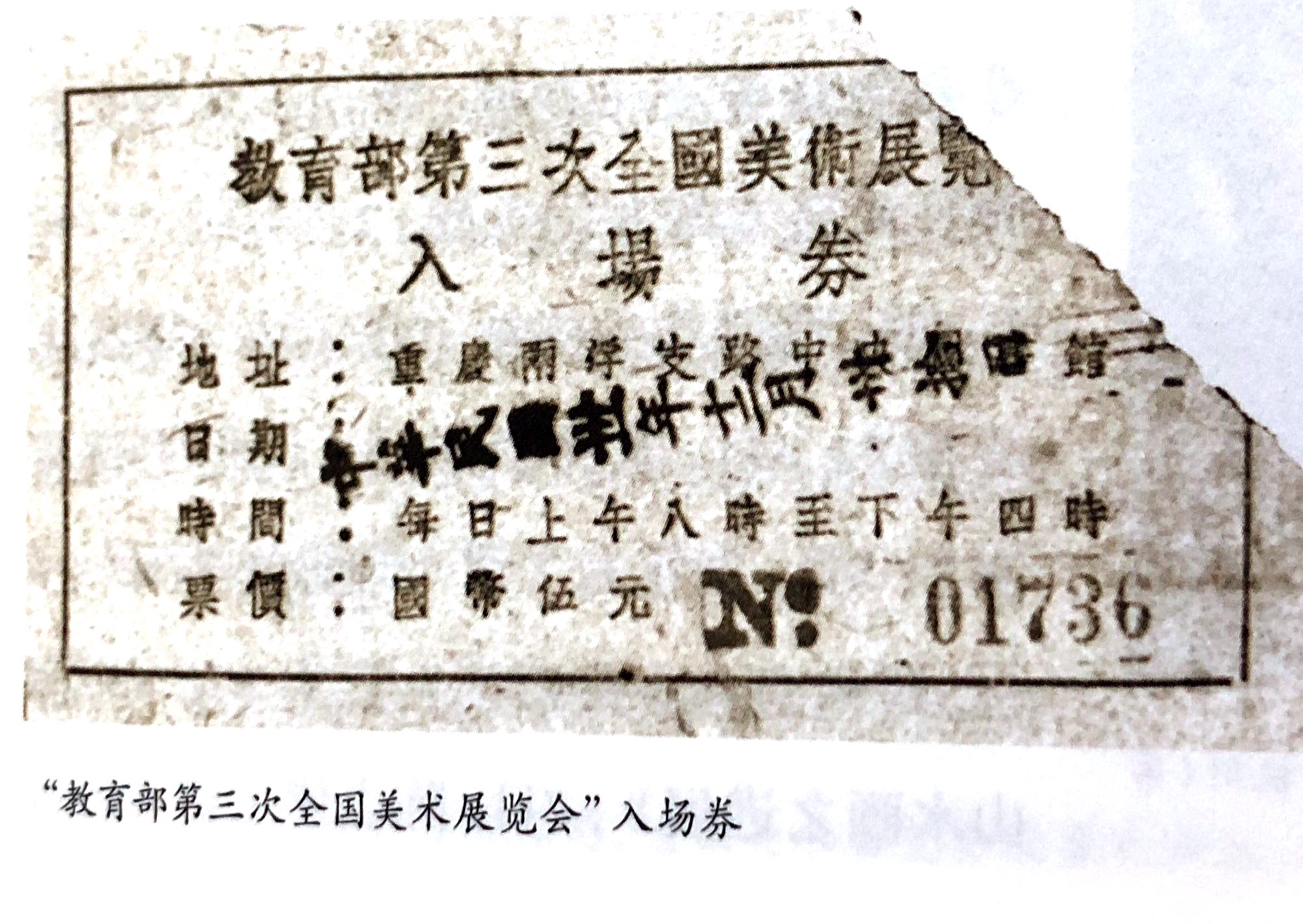

首先,第三次全国美展从1942年12月25日开幕到1943年1月10日闭幕,总共持续17天。这17天里,参观人数达十万余人,日均达到了六千余人;而1937年第二次全国美展,持续了23天,参观人数为十二三万余人[36],日均为五千余人。由此可见,在交通因战时而不便且全国人口稠密区大部已经沦陷的1942年,在陪都举办的第三次全国美展日均参观人数已超过了于南京举办的第二次全国美展。特别是在开幕当天,盛况空前:“下午一时正式开放,不收门票,前往参观者络绎不绝。各展览室内拥挤不堪,几无插足余地。该会为维持秩序起见,在过分拥挤时,曾宣布暂行停止入场数次。该会为响应劳军起见,在入口处特设置献金箱,鼓励参观者自由献金,献者踊跃。[37]”虽然本次全国美展在“惟以场地有限,人数过多,秩序难以维持,为避免拥挤起见,不得不略加限制”的情况下,对每位参观者设置了“国币五元”(图4)的门票费用,但“为增大美术教育效果计[38]”,在开幕日、12月27日、1942年元旦、1月3日、1月8日这5天,不收门票,免费入场;此外,对于团体参观以及艺术学生参观还另有优惠政策。[39]灵活的门票政策,特别是庞大的参观人数,从一个方面展现出第三次全国美展“大众化”的倾向。

另一个方面,即是在作品的审查上。自木刻运动开展后,木刻这一艺术形式成为了中国“大众化”艺术的最主要形式。特别是在解放区延安,艺术家们深入民间和农村,将来自西方的木刻大众化、民族化,将其发展成为一种真正的“大众美术”并进一步地作为一种革命的美术。而国民政府组织的全国美术展览会,是一场官方的展览,其必定要展现出国民政府对于文艺的意识与态度。第三次全国美术展览会,从101件送展的版画(木刻)作品中选出了46件参展作品,其中包括了刘铁华、王琦、野夫等艺术家,特别是古元、力群这种在国民政府眼中是绝对的“赤化分子”之人[40]。审查通过的比例达到了45.5%(国画29.3%、西画44.3%、雕塑71.7%)[41],其中包括了获得了三等奖的刘铁华《同盟国胜利的征兆》,以及其他的木刻作品如刘铁华《扩大生产坚持抗战》、力群《帮助抗属除草》、野夫《抢运食粮》、古元《出粮》《农村小景》等[42](实际上,除国画类有一等奖获得者、西画类与工艺美术类有二等奖外,其他种类的征集作品一二等奖全部空缺)。这种不计政治背景以及作品内容来审查的结果,体现出国民政府对于此次展览的审查标准中,对于木刻这一被“革命化”了的美术,部分地抛去了政治的视角,而从艺术上的眼光来审视,特别是从“大众化”的视角来审视木刻作品。

第三次全国美展入场券

(图片来源:李万万:美术馆的历史,江西美术出版社,2016)

四、 结语:事实模糊的第三次全国美展

前文已经通过对第三次全国美展的组织、目的、宗旨、作品、审查、收效等几方面讲述了教育部第三次全国美术展览会所呈现出的“化大众”与“大众化”两大倾向,但在笔者眼中,第三次全国美展的真实面貌还没有被完整呈现出来。特别是其“大众化”的问题:虽然第三次全国美展参观人数众多,但其对于来自解放区的木刻版画的真实态度如何?为何其在筹备时宣称将注重抗战作品,却在实际展出时抗战题材作品数量较少?是因为注重艺术的质量吗?还是政治话语对其施加了压力呢?以及在其筹备的过程中,产生了哪些讨论,这些讨论的结果又是什么?筹备委员会与审查委员会中有谁实际参与了工作,又有谁只是挂名呢?还有如果我们将研究图像的视野放得更广阔,从此次展览的图案、建筑单元上查找线索,是否会有新的收获呢?可能是由于资料的缺乏,比如会议记录、作品图片的缺失,导致了这样的结果。

但笔者认为,我们现在所谈的只是倾向的问题,倾向本身就具有不确定性,正如历史的起伏与重复一般。笔者所能做的是在历史的蛛丝马迹中找到那些吻合的线索,试图通过对一场展览的研究,从几个小小的方面再次证明中国近现代艺术中的这两大倾向。

[1]郑工.演进与运动:中国美术的现代化,1875-1976[M].南宁:广西美术出版社.2002.

[2][英]迈克尔·苏利文,著;陈卫和.钱岗南.译.20世纪中国艺术与艺术家[M].上海:上海人民出版社.2013.

[3]吕澎.20世纪中国艺术史(第三版)[M].北京.新星出版社.2013

[4]朱亮亮.展示与传播——民国美术展览会特性研究(1911-1949)[D].上海:华东师范大学.2014.

[5]郭梅.民国时期全国美术展览会的生成与发展研究[D].南京:南京师范大学.2006

[6]刘薇.民国时期美术展览会的历史流变与演变特征[D].杭州.浙江师范大学.2011

[7]李万万.美术馆的历史:中国近现代美术馆发展之研究(1840-1949)[M].南昌.江西美术出版社.2016

[8]李寻玉.重庆美术家创作评论录[M].郑州.河南大学出版社.2011

[9]重庆市文化局编.重庆文化艺术志[M].重庆.西南师范大学出版社.2000

[10]龙红、廖科著. 抗战时期陪都重庆书画艺术年谱[M].重庆.重庆大学出版社.2011

[11]吴彦婕.陪都时期重庆美术展览会研究[J].中国美术研究,2015(03):22-29.

[12]李凌.民国时期第三次全国美展研究[D].西南大学,2014.

[13]禾子.抗战时期全国美术展览始末[J].文史杂志,1992(06):31.

[14]英文intelligentsia的音译,即知识分子或知识阶级

[15]德文Aufheben的音译,即扬弃

[16]成仿吾:《从文学革命到革命文学》,此文完成于1927年11月23日,发表于次年1月;转引自潘公凯主撰:《中国现代美术之路》,北京.北京大学出版社2012年.第295页。

[17]同上转引文献,第296页

[18]潘公凯主撰.中国现代美术之路[M].北京:北京大学出版社.2012.第295页

[19]同上.第296页

[20]同上.第299页

[21]刘海粟.为什么要开美术展览会.载时事新报·学灯[J].1923年2月20日;转引文献同上

[22]蔡元培.美育实施的方法.载教育杂志(第十四卷第6号)[J].1992年6月;转引自朱亮亮.展示与传播——民国美术展览会特性研究(1911-1949)[D].上海:华东师范大学.2014,

[23] [英]柯律格.著;黄晓鹃.译.明代的图像与视觉性(第二版).北京.北京大学出版社.2011.第130页

[24]同上,第129-131页

[25]详见李万万著《美术馆的历史:中国近现代美术馆发展之研究(1840-1949)》,江西美术出版社,2016;第四章第二节第一目“近代传统美术社团举办的‘雅集’”,第197-206页

[26]详见王震著《二十世纪上海美术年表》,上海美术出版社,2005;

[27]朱亮亮.展示与传播——民国美术展览会特性研究(1911-1949)[D].上海:华东师范大学.2014,第7页

[28]潘公凯主撰.中国现代美术之路[M].北京:北京大学出版社.2012.第306页

[29]截至当年12月15日,共收到作品1374件;但因种种原因,其后又有294件作品陆续送达。

[30]张道藩.教育部第三次全国美术展览会概述[J].社会教育季刊(重庆).1943.第1卷.第2期.第1-24页

[31]同上

[32]这里指的美术教育,不光是对于孩童的美术素养与技巧的教育,而是对所有社会群体之于美术接受、美术功用以及美术认识的教育

[33]《教育通讯》,1942年,第5卷,第28期,第三页;转引自李万万《美术馆的历史》,江西美术出版社,2016,第565页

[34]《中央日报》1937年4月24日;转引自郭梅.民国时期全国美术展览会的生成与发展研究[D].南京师范大学.2006

[35]陈立夫.艺术在教育上之地位[J].社会教育季刊(重庆).1943年第1卷第2期,紧接在张道藩:《第三次全国美术展览会概述》后

[36]《中央日报》,1937年4月23日,转引自:郭梅,民国时期全国美术展览会的生成与发展研究,南京师范大学,2006

[37]《大公报》,1942年12月26日,第三版,《美展昨开幕——参观者拥挤盛况空前》

[38]张道藩.教育部第三次全国美术展览会概述[J].社会教育季刊(重庆).1943.第1卷.第2期.第1-24页

[39]同上

[40]郭梅.民国时期全国美术展览会的生成于发展研究[D].南京师范大学.2006.第52页

[41]同注38

[42]同注38

参考文献:

[英]迈克尔·苏利文,著;陈卫和.钱岗南.译.20世纪中国艺术与艺术家[M].上海:上海人民出版社.2013.

郑工.演进与运动:中国美术的现代化,1875-1976[M].南宁:广西美术出版社.2002.

李万万.美术馆的历史:中国近现代美术馆发展之研究(1840-1949)[M].南昌.江西美术出版社.2016.

潘公凯主撰.中国现代美术之路[M].北京:北京大学出版社.2012.

[英]柯律格.著;黄晓鹃.译.明代的图像与视觉性(第二版)[M]北京.北京大学出版社.2011

朱亮亮.展示与传播——民国美术展览会特性研究(1911-1949)[D].上海:华东师范大学.2014.

郭梅.民国时期全国美术展览会的生成与发展研究[D].南京:南京师范大学.2006.

刘薇.民国时期美术展览会的历史流变与演变特征[D].杭州.浙江师范大学.2011

李凌.民国时期第三次全国美展研究[D].西南大学,2014.

吴彦婕.陪都时期重庆美术展览会研究[J].中国美术研究,2015(03):22-29.

范建华.从《四阿罗汉》获民国第三届全国美展第一奖看当时绘画评价标准[J].文艺评论,2007(03):85-87.

张道藩.教育部第三次全国美术展览会概述[J].社会教育季刊(重庆).1943.第1卷.第2期:1-24.